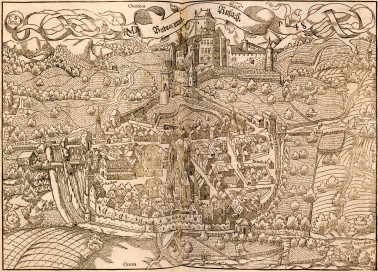

Vue de la Ville en 1548 par Sebastian MÜNSTER

Les archives de la Ville de Rouffach conservent dans leurs réserves de nombreux règlements dont le but était de fixer les droits et les coutumes souvent transmis par l'usage et qui prennent alors force de lois. Ce sont des documents très riches et du plus grand intérêt pour l'historien: ils lui permettent de pénétrer dans la vie quotidienne des hommes et des femmes du passé et d'en découvrir les multiples aspects.

Le registre A / AA 3 des A.M.R. contient l'un des règlements les plus anciens, daté en partie du XVème siècle, intitulé Der Statt von Rufach recht und gewonheit, Droits et usages de la Ville de Rouffach. Il est composé de plusieurs items:

- comment les portes de la ville et les remparts doivent être gardés en temps de guerre dans le pays

- les usages et coutumes de la justice

- le règlement de la ville au 12ème jour

- droits et usages de l’église Notre Dame et de la Ville « envers » l’abbesse d’Eschau

- l’ancien hôpital

- le nouvel hôpital

- le règlement du sacristain ou marguiller

- la cour du grand chapitre de Strasbourg

- Item, des ersten, wenne kryege in dem Lande ist, wie man die Tore und Ringkmur versorgen sol

- Darnach von des gerichtes gewonheit

- So denn der Stetterecht am zwölften tag

- Darnach unser Frowen und der Stette recht und gewonheit gegen der Eptissin von Eschowe

- Darnach der alte Spital

- Der Nuwe Spittel

- Darnach ein Kilwartz recht

- Darnach der Tumherren hof von Straßburg

Dans le présent article, nous nous intéresserons au premier item, Comment doivent être gardées portes et murailles en temps de guerre, dont je propose une traduction accompagnée de la transcription du texte original, avec, pour finir quelques commentaires et pistes de réflexion.

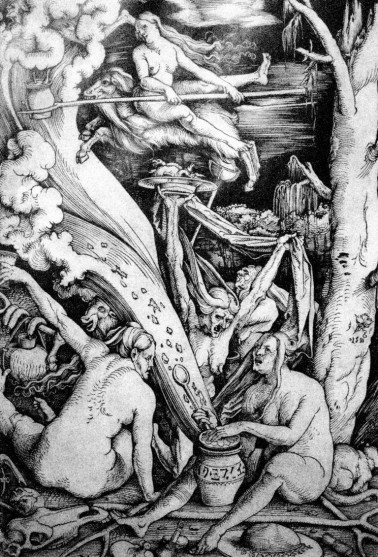

Le sabbat des sorcières... Hans Baldung Grien

Dans un premier article, intitulé Jacques Strölin der landtstreiffenten Zauberer von Süttigen, un maître sorcier S.D.F.!, nous avons proposé le texte original d'une traduction en français de la sentence d'un procès criminel qui s'était tenu le 7 septembre 1630. À ce procès comparaissaient Jacques Ströhlin, Christina Siger et Christina Eckart, tous trois accusés du crime de sorcellerie.

Jacob STRÖLIN, le sorcier vagabond, natif de Sittingen, également surnommé Grossnass (grand nez) a été arrêté et emprisonné le 24 juin de cette année 1630. Il a fut soumis à une premier interrogatoire puis à un second, après que le bourreau lui eut préalablement infligé la Question. A l'issue de ce second interrogatoire du 9 août 1630, il a avoué ce qui suit:

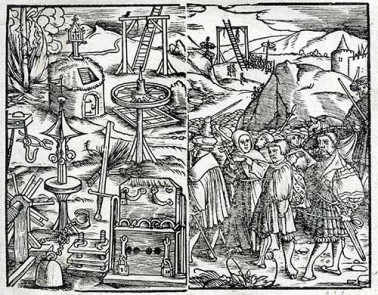

Page de titre de la „Constitutio Criminalis Carolina“ (1532) ou „Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V.“

Jacob Strolin est un personnage haut en couleurs, bien connu de nos lecteurs. Deux articles lui ont été consacrés sur obermundat.org. Le premier intitulé: Récit rocambolesque d’un aventurier ou délires d’un mythomane? le procès du "sorcier" Jacques Strölin et le second: Procès criminel de Jacques Stroelin, Christina Siegerin et Christina Eckartin, brûlés vifs pour crime de sorcellerie en 1631.

Dans le présent article je vous propose le texte original, avec l'orthographe originale, parfois même très originale, d'une traduction en français de la sentence d'un procès qui s'est tenu à Rouffach le 7 septembre 1630, celui de Jacques Ströhlin, Christina Siger et Christina Eckart. Cette copie, conservée aux archives municipales de Rouffach, est datée du 17 janvier 1698. Pour quelles raisons s'intéressait-on encore à ces trois malheureux, 68 ans (et même encore encore 80 ans en 1710) après leur procès et leur exécution ? Le lecteur se souvient sans doute que ces procédures ne se terminaient pas avec l'exécution: le dernier acte en était toujours l'inventaire des biens sur lesquels le Fiscus prélevait une large part. Les biens laissés par Jacques Ströhlin ne devaient pas représenter grand chose, mais il n'en était pas de même pour la succession des deux autres condamnées, et il est possible que cette succession ait fait l'objet de procédures interminables entre les héritiers potentiels et l'administration de la régence épiscopale...

Le lecteur notera que le procès de Ströhlin s'est déroulé le 7 septembre 1630, et non en 1584 comme écrit dans un article paru sur un autre site consacré à l'histoire de Rouffach... et que ces documents sont conservés aux Archives municipales de Rouffach sous la cote A.M.R. FF 11 / 76 et 77

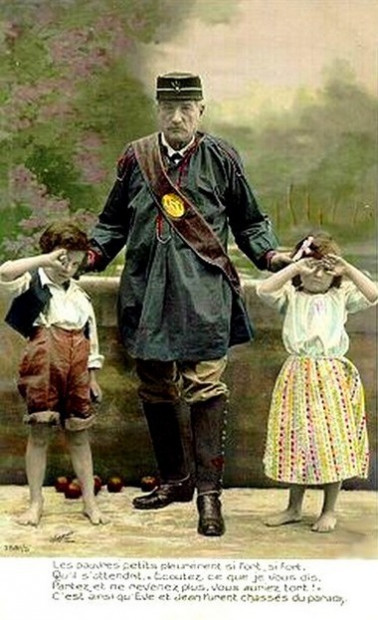

Winzer Register zue Ruffach de Anno 1617

(A.M.R. CC 102 / 1)

Les archives municipales conservent les registres dans lesquels sont consignées les nombreuses amendes distribuées par les banwarten, gardiens du ban, gardes-champêtres de l’époque, qui sanctionnent toutes sortes de délits, que nous dirions mineurs aujourd’hui, petits chapardages d’une grappe de raisin, de quelques poires ou d’une poignée de noix...

Nous proposons dans cet article quelques extraits de l’un de ces registres, daté de 1617, tenu par un garde particulièrement zélé et sévère…

Compte-rendu du Conseil, tenu le mardi qui suit Invocavit Année LXX (1570)

L’hôpital Saint Jacques et la léproserie sont des établissements «publics» contrairement à l’hospice du Saint Esprit ou au prieuré de saint Valentin. Leur gestion est confiée à un Spitalpfleger ou un Guetleüthpfleger (administrateur de l’hospice ou de la léproserie) qui gère les recettes et les dépenses et rend compte de sa gestion au Stattschaffner (l’économe de la Ville). Mais ces deux personnages ne sont que des administrateurs et sont peu, ou pas, présents dans l’hôpital ou la léproserie. Celui qui gère la maison au quotidien est le Meister et éventuellement une Meisterin (le maître ou la maîtresse de l’hospice), rémunérés par l’hôpital, qui entretiennent les locaux, s’occupent du chauffage, de l’éclairage, ainsi que de la nourriture et qui font appliquer le règlement intérieur.

En échange de quoi, le Spitalmeister dispose gracieusement d’un logement à l’hôpital, d’étables et écuries, ainsi que de granges. Il est dispensé du paiement de la taille, des tours de garde et des veilles, sauf ordres contraires du Magistrat. Il doit exploiter les terres de l’hôpital et ses 8 schatz de vignes. Il dispose également d’un jardin à la porte de Froeschwiller.

L’examen attentif des dépenses de l’hôpital ou de la léproserie aboutit rapidement au constat qu’elles ne sont pas ou peu affectées directement aux « pensionnaires » eux-mêmes : chauffage, entretien des bâtiments, frais de blanchisserie, beaucoup de dépenses pour des frais d’écriture… et là aussi, tout est prétexte à des libations ou « troisième mi-temps » à l’issue des comptes et des bilans, qui ne profitent guère aux nécessiteux. De nourriture, point ! C’est l’argent et les denrées alimentaires collectées qui servent exclusivement à l’entretien des Bettler...

Au cours de sa session ordinaire du mardi qui suit le Dimanche Invocavit de l’année 1570, le conseil décide de congédier le Spitalmeister, qui se serait rendu coupable de mauvais traitements sur les nécessiteux de l’hôpital !

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat