photo gérard michel

Faux et usage de faux !

Réalité ou légende ?

Saint-Arbogast, Dagobert, Sigebert, tous les rouffachois connaissent l'histoire, fondatrice de l'Obermundat, par des visites guidées, des conférences, des articles de presse, internet (peut-être pour quelques lecteurs d'obermundat.org...). Mais qu'en est-il vraiment de cette histoire: réalité historique ou légende? Essayons de faire le point ...

Qui s'intéresse à l'histoire de l'Alsace, chercheur ou amateur, se heurte rapidement à un obstacle de taille: la langue. L'histoire de notre province fait qu'une grande partie des documents et ouvrages qui lui serviraient dans ses recherches sont rédigés en allemand. Avec de surcroit, des spécificités paléographiques, depuis les écritures médiévales dites "gothiques" jusqu'à la Sutterlin Schrift de la première moitié du 20ème siècle.

Je m'intéresse depuis quelque temps à Suntheim, village disparu au sud de Rouffach, dont il a été souvent question dans ces pages. Outre les documents originaux conservés aux archives municipales de Rouffach (A.M.R.) je consulte également la bibliographie sur le sujet, dans laquelle figurent les ouvrages incontournables de Théobald Walter. Th. Walter a travaillé sur l'histoire des ordres religieux implantés à Rouffach et en particulier sur celle des Chevaliers de l'Ordre teutonique de Suntheim-Rouffach pour son ouvrage publié en 1898, ... en allemand.

Les moyens informatiques actuels et les possibilités de l'I.A. permettent aujourd'hui de lire les documents imprimés et de les traduire dans la langue qu'on souhaite. Je propose ici au lecteur peu familier de la langue allemande, une traduction réalisée avec l'I.A. Gemini de Google, soigneusement relue et corrigée: l'intelligence artificielle n'est pas infaillible, le lecteur voudra bien me signaler d'éventuelles coquilles que j'aurais oubliées.

Ce texte est une approche du sujet, Walter est clair sur ce point, et il faut le replacer dans son époque. D'autres ont traité le sujet depuis, en particulier Pierre Paul Faust, archiviste et historien de Rouffach, qui en était devenu un grand spécialiste...

Der Deutsche Orden im Elsaß, Geschichte und Spuren der elsässischen Ordensniederlassungen, besonder der Kommende Rouffach-Suntheim

Faust Pierre Paul (1996) in Der Deutsche Orden und dei Ballei Elsass- Burgund p. 245-270

Le texte sur lequel j'ai travaillé est un scanner de l'ouvrage complet de Walter, réalisé par une université de ... Californie et publié sur le Web: c'est dire la renommée transatlantique de Rouffach, Suntheim et Th. Walter ...

Die Ordenshäuser zu Rufach, Kaysersberg und Gebweiler.

zur

Geschichte des Deutschritterordens im Oberelsass.

von

Theobald Walter.

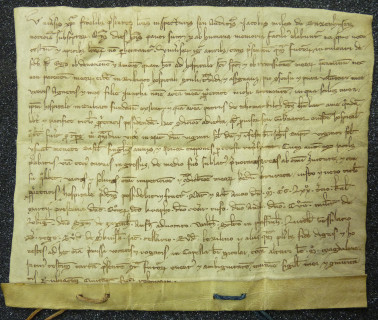

Le plus ancien parchemin conservé à Rouffach A.M.R. fonds A / P1 (A / GG 56) 27/02/1270

Petite histoire du fonds de parchemins des archives municipales de Rouffach, par Th. Walter 1910

Le fonds de parchemins conservé aux archives municipales est un ensemble exceptionnel de 1228 parchemins, dont le plus ancien date de 1270 et le plus récent a été découvert en 1854 ... dans le bouton de la croix de la flèche de l’église. Ce fonds de parchemin a été inventorié en 1910 par Th. Walter et l’archiviste de la Ville, Mme Thérèse Rueff a procédé en 2020 au récolement de cet ensemble, à la conservation duquel elle apporte son expertise et ses soins.

Beaucoup de ces parchemins concernent des ventes, cessions, donations, rachats de rentes, de biens immobiliers. D'autres sont des fondations, fondations perpétuelles, de messes anniversaires, de lampe perpétuelle à l'église... D'autres encore, des contrats, remises de dettes, fondation d'indulgences, signature d'une paix entre belligérants, ... bref, tout document qui a un caractère officiel, parce qu'il engage l'avenir, parfois pour "mille ans et plus" . Pourquoi du parchemin ? Le parchemin est un support noble, rare et couteux, de conservation durable, à la différence du "zedel" sur lequel l'artisan inscrivait sa note de frais et qui n'avait pas vocation à être conservé... Le parchemin était accompagné d'un ou de plusieurs sceaux officiels qui valident et légalisent l'acte et lui donnent une force probsante.

J'ai entrepris depuis quelques années d'explorer ce fonds, et je suis très loin d'avoir terminé! C'est un privilège rare d'avoir accès à ce type de documents. Extraire ces chartes de leur enveloppe, découvrir leur contenu, déchiffrer leur écriture, examiner les sceaux, est source d'un réel plaisir, avec les surprises du déchiffrage, la lutte avec les écritures des scribes et des abréviations inconnues (il faut économiser le support!)... Et j'ai rarement été déçu: même si l'objet semble inintéressant de prime abord (un texte interminable à déchiffrer qui garantit une remise de 40 jours de purgatoire !), chacun de ces documents peut contenir une pépite...

Je propose au lecteur l'introduction rédigée par Th. Walter en 1910 à son inventaire des parchemins conservés aux archives de Rouffach. Le texte est en allemand, manuscrit, et n'a jamais été édité: c'est un document incontournable qui sert régulièrement aux chercheurs, encore aujourd'hui.

Le lecteur trouvera ci-après le texte allemand, suivi d'une traduction en français

Gérard Michel

Parchemin A.M.R. JJ 7 P n° 10

les sceaux n'ont pas été conservés, il ne subsiste que les lacets (lacs) qui les retenaient...

Rouffach a la chance d’avoir conservé le fonds ancien de ses archives. Dans ce fonds, un ensemble exceptionnel de 1228 parchemins, dont le plus ancien date de 1270 et le plus récent a été découvert en 1854… dans le bouton de la croix de la flèche de l’église. Ce fonds de parchemin a été inventorié en 1910 par Th. Walter et l’archiviste de la Ville, Mme Thérèse Rueff a procédé en 2020 au récolement de cet ensemble, à la conservation duquel elle apporte son expertise et ses soins.

Avoir accès à ces précieux documents est toujours un grand plaisir pour le chercheur. Un certain nombre d’entre eux portent encore leurs sceaux, répertoriés et photographiés récemment pour le projet Sigilla, une base numérique des sceaux conservés en France, librement accessible en ligne.

Je propose au lecteur une des trois chartes sur le même sujet sur laquelle j’ai pu travailler récemment et qui porte encore les lacs (lacets de parchemin) auxquels étaient fixés les sceaux des différents signataires. Ces sceaux de cire ont disparu, abîmés, égarés ou victimes de collectionneurs indélicats.

Avec tous ses sceaux, cette charte devait avoir fière allure : on l’imagine, entourée des signataires, dont l’évêque, Johann von Dirpheim, les nobles von Laubgassen, et leurs cautionnaires. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un traité de paix passé entre l’évêque et les nobles de Laubgassen, de Suntheim.

Dalle exposée dans l’église Saint-Georges de Molsheim commémorant l’élection de Guillaume de Diest en 1394. (image Wikipédia)

-o-o-o-o-

Guillaume de Diest, un épiscopat de 45 ans, le plus long de toute l’histoire du siège de Strasbourg.

Guillaume de Diest (1394-1439), un personnage dont l’épiscopat de 45 ans, le plus long de toute l'histoire du siège de Strasbourg, sera un scandale quasi permanent...

Pendant ces 45 ans, il n’a cessé de vivre à crédit et d’aggraver l’endettement de son évêché déjà au bord de la ruine lorsqu’il en prit la charge en 1394. Il succède à Frédéric II de Blankenheim qui avait négocié en secret, mais avec l’assentiment du pape, un échange avec Guillaume de Diest, alors évêque d’Utrecht. Frédéric de Blankenheim, pour échapper à ses nombreux créanciers, se serait enfui de son évêché, de nuit, le 30 juillet 1393, pour s’embarquer sur le Rhin en direction de Nimègue dans son nouveau diocèse !

Pour lui succéder, le chapitre de Strasbourg avait élu en septembre Louis von Thierstein, abbé d’Einsiedeln. Mais celui-ci mourut subitement en chemin vers Strasbourg et le chapitre élut aussitôt comme successeur Burkard von Lützelstein, prévôt du chapitre de Strasbourg. Mais Guillaume de Diest, lui, avait été confirmé au siège épiscopal de Strasbourg par le pape ! La ville de Strasbourg prend le parti de Guillaume et finance sa guerre contre Burkhard. Ce dernier finit par renoncer à l’évêché contre une indemnité substantielle de 20.000 florins et la jouissance viagère de l’Obermundat. Burckard, marié puis remarié, conservera l’Obermundat jusqu’à sa mort de la peste en septembre 1418. Il sera enterré dans le chœur de l’église de Lützelstein, La Petite Pierre.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat