Qui s'intéresse à l'histoire de l'Alsace, chercheur ou amateur, se heurte rapidement à un obstacle de taille: la langue. L'histoire de notre province fait qu'une grande partie des documents et ouvrages qui lui serviraient dans ses recherches sont rédigés en allemand. Avec de surcroit, des spécificités paléographiques, depuis les écritures médiévales dites "gothiques" jusqu'à la Sutterlin Schrift de la première moitié du 20ème siècle.

Je m'intéresse depuis quelque temps à Suntheim, village disparu au sud de Rouffach, dont il a été souvent question dans ces pages. Outre les documents originaux conservés aux archives municipales de Rouffach (A.M.R.) je consulte également la bibliographie sur le sujet, dans laquelle figurent les ouvrages incontournables de Théobald Walter. Th. Walter a travaillé sur l'histoire des ordres religieux implantés à Rouffach et en particulier sur celle des Chevaliers de l'Ordre teutonique de Suntheim-Rouffach pour son ouvrage publié en 1898, ... en allemand.

Les moyens informatiques actuels et les possibilités de l'I.A. permettent aujourd'hui de lire les documents imprimés et de les traduire dans la langue qu'on souhaite. Je propose ici au lecteur peu familier de la langue allemande, une traduction réalisée avec l'I.A. Gemini de Google, soigneusement relue et corrigée: l'intelligence artificielle n'est pas infaillible, le lecteur voudra bien me signaler d'éventuelles coquilles que j'aurais oubliées.

Ce texte est une approche du sujet, Walter est clair sur ce point, et il faut le replacer dans son époque. D'autres ont traité le sujet depuis, en particulier Pierre Paul Faust, archiviste et historien de Rouffach, qui en était devenu un grand spécialiste...

Der Deutsche Orden im Elsaß, Geschichte und Spuren der elsässischen Ordensniederlassungen, besonder der Kommende Rouffach-Suntheim

Faust Pierre Paul (1996) in Der Deutsche Orden und dei Ballei Elsass- Burgund p. 245-270

Le texte sur lequel j'ai travaillé est un scanner de l'ouvrage complet de Walter, réalisé par une université de ... Californie et publié sur le Web: c'est dire la renommée transatlantique de Rouffach, Suntheim et Th. Walter ...

Die Ordenshäuser zu Rufach, Kaysersberg und Gebweiler.

zur

Geschichte des Deutschritterordens im Oberelsass.

von

Theobald Walter.

L'histoire de l'Ordre Teutonique en Haute-Alsace était jusqu'à présent encore très obscure. Les mentions éparses dans les ouvrages de référence de Schöpflin, Kraus, Stoffel, Baquol, Clauss et autres se limitaient pour la plupart à de brèves remarques, souvent erronées. Cette situation avait cependant sa raison naturelle dans le fait que nos archives de district de Haute-Alsace n'avaient pratiquement pas conservé de documents de l'Ordre qui auraient pu être utilisés pour la correction. En effet, en cas de danger de guerre, lorsque des pillards se rassemblaient près des maisons de l'Ordre ou qu'un autre danger menaçait, la première préoccupation des commandeurs était toujours d’emballer les documents dans une toile de lin et les protéger dans de petits tonneaux, et de les mettre en sécurité hors du pays sous escorte sûre ou en secret pendant la nuit, vers Bâle, Mainau et Altshausen. Ce n'est qu'à notre époque qu'il a été possible d'acquérir à nouveau un nombre considérable de documents et de lettres, par échange, et de permettre ainsi une étude plus précise de l'histoire de l'Ordre dans notre pays. J'ai donc publié une brève correction à ce sujet dans les numéros 23 et 24 du journal des enseignants d'Alsace-Lorraine.

À peu près à la même époque, une brochure sur la commanderie de Rixheim parut à Rixheim à l'occasion du centenaire de la fabrique Zuber et Cie. Néanmoins, j'ai cru qu'un traité sur l'ensemble des possessions haut-rhinoises de cette congrégation religieuse autrefois si riche, puissante et respectée, était une nécessité absolue pour compléter l'histoire régionale du Haut-Rhin, et c'est cette considération qui a donné naissance au présent article. Il est le fruit de recherches minutieuses que j'ai entreprises au cours de l'année dans les documents disponibles. L'ouvrage est intitulé « Contribution à l'histoire de l'Ordre Teutonique » afin d'éviter tout malentendu, comme si cette publication épuisait complètement le sujet. Au contraire, de nombreux ajouts et améliorations seront encore nécessaires avant que nous puissions présenter une histoire approfondie et complète de l'Ordre en Alsace. Ce n'est qu'avec de nombreuses pierres taillées avec précision que l'on peut édifier une construction magnifique.

I.

Les premières possessions et fondations de l'Ordre en Haute-Alsace.

Mulhouse

Si nous pouvions accorder une foi inconditionnelle à toutes nos anciennes chroniques, nous devrions trouver la plus ancienne maison de l'Ordre Teutonique en Haute-Alsace dans la ville de l’Ill, Mulhouse. Là, au début du XVIIe siècle, un diligent greffier municipal, du nom de Jakob Heinrich Petri, rédigea un récit du passé historique de sa ville natale, dans lequel il donne le compte rendu suivant sur la maison allemande:

L'Ordre Teutonique fit construire un hôpital à Mulhouse sous le maître allemand Heinrich Walpoden et reçut d'Henri VI l'autorisation de construire un moulin près de la porte Saint-Gebhart. Lorsque la ville eut connaissance du projet des chevaliers, elle les devança et construisit au même endroit un moulin municipal, le moulin dit aux graines (Samenmühle). Peu de temps après, Philippe de Souabe entra en guerre contre l'évêque et séjourna à cette fin, en Alsace. Là, l'Ordre menaça les autorités de la ville d'un procès pour violation des privilèges royaux. Le conseil, intimidé, offrit donc à l'Ordre la moitié du moulin ; l'autre moitié fut achetée par les chevaliers en l'an 1236 pour 42 marcs d'argent.

Ces indications sont d'autant plus douteuses que nous possédons un document de l'ordre datant du 12e siècle, qui est authentique.

.../... pour ne pas rallonger l'article, je me suis permis d'élaguer, pour ne conserver que ce qui concernait de près Rouffach et Suntheim. Les mulhousiens voudront bien me pardonner...

Rouffach

La première mention de la possession de biens à Rouffach remonte à l'année 1231. À cette époque, un violent différend éclata entre Gottfried, le maître de la maison allemande, et l'abbesse d'Eschau au sujet des redevances de dîme. Selon le jugement de l'abbé de Pairis, appelé comme arbitre, le concile de Latran devait servir de point de démarcation. Il est en effet dit littéralement :

Quod videlicet prædictus magister et sui successores de terris et prædijs suis habitis ante concilium mediam partem decimarum Abbatissæ et Plebanus de caetero persoluant, de terris vero habitis post concilium et postea acquirendis decimas integraliter persoluant eisdem..... (C'est-à-dire que ledit maître et ses successeurs, pour les terres et domaines qu'ils possédaient avant le concile, verseront désormais la moitié des dîmes à l'abbesse et au curé, tandis que pour les terres acquises après le concile et celles qu'ils acquerront par la suite, ils verseront l’intégralité des dîmes à ces mêmes [personnes] ).

Que seul le concile de Latran puisse être visé, ressort de la bulle du pape Honorius III de 1220, par laquelle le différend de dîme qui s'était partout répandu fut réglé de manière similaire. Le concile ayant eu lieu en 1215, la possession de l'Ordre à Rouffach remonte au-delà de cette année et est probablement une donation du généreux évêque de Strasbourg Henri II de Veringen.

Une extension significative de la possession eut lieu lorsqu'Ida, l'épouse d'Henri de Butenheim, renonça en 1235 en faveur de la communauté à un riche héritage dans le Sundgau. Les frères allemands reçurent ainsi des biens et des revenus à Uffheim, Pfastatt, Lutterbach, Zimmersheim et Steinbrunn. Et lorsque de nouvelles donations affluèrent encore en 1244 à Pfaffenheim et Sausheim, l'idée de construire de plus grands bâtiments de commanderie a bien pu venir aux frères hospitaliers résidant dans la ville de Rouffach.

Car il ne fait aucun doute que les frères avaient trouvé leur premier domicile dans la ville de Rouffach. Les documents déjà mentionnés parlent en effet très clairement de «Magister domus theutonicorum in Rubeaco» en 1231, de «domus Theutonicorum in Rubiaco» en 1235, de «contra viros religiosos preceptorem et fratres domus theutonicorum in Rubiaco» en 1244, et en 1253 encore, le commandeur provincial Gottfried porte un sceau avec l'inscription + S. SCE. MARIE. DOMVS. TEOTONICOR. IN RUFIACO. On ne sait ni quand ni pourquoi les chevaliers s'installèrent dans le modeste village de Suntheim, un hameau ouvert, appartenant à Rouffach à la sortie de la vallée de Soultzmatt. Ils s'y établirent dans une cour de ferme et acquirent également un moulin à céréales.

Vers 1275, les chevaliers projetèrent d'agrandir la ferme, de l'entourer de murs et d'utiliser pour cela les riches dépôts de sable de l'Ombach. Mais la ville et le conseil de Rouffach s'opposèrent au projet de l'Ordre. Ce n'est que le jour de sainte Agnès 1278, à l'occasion de la consécration solennelle de l'église de l'Ordre déjà achevée, par l'évêque Konrad, qu'un accord fut conclu, dans lequel la ville assurait expressément aux frères la libre disposition de leur propriété et déclarait :

«Sachez que nous renonçons à tout droit que nous avions ou prétendions avoir sur les lieux de la maison de Suntheim, qui appartient aux maîtres et aux frères, notamment sur la chambre secrète (an der heimlichen kammer) qui se trouve au-dessus de l'Ombach et le chemin qui y mène, ainsi que sur les murs et les clôtures qui se trouvent sur ce chemin près du ruisseau appelé l'Ombach, et aussi dans ce même Ombach, depuis la chambre secrète jusqu'au moulin supérieur des frères susmentionnés de la maison teutonique de Suntheim, sans avoir aucun droit de pêche ni de prélèvement de sable, que ce soit pour l'amener ou l'enlever, mais les frères susmentionnés peuvent l'utiliser à leur profit pour réparer les murs et le toit et pour l'entretenir, et aussi tout ce qu'ils ont entouré de murs ou de clôtures ou d'autres constructions dans la cour où ils résident... De plus, nous donnons au maître et aux frères susmentionnés la ruelle appelée la Lobgasse, avec tous les droits, en compensation des frais et du travail qu'ils ont eus à cause du différend susmentionné. »

Kaysersberg

La maison de l'Ordre à Kaysersberg ne se trouvait pas à l'origine dans la ville impériale sur la Weiss ; la fondation de la maison remonte peut-être même à une époque antérieure à l'histoire de la ville elle-même. Un document de l'année 1214 rapporte que le chevalier Burghard Wolf avait été condamné à mort pour des crimes graves. Repenti, il reconnut sa culpabilité et fit don à l'Ordre Teutonique de tous ses biens à Ingemarsheim en Alsace pour expier sa faute. Cet Ingemarsheim ne peut être que notre Ingersheim près de Colmar. Et même si les anciennes formes du nom du village d'Ingersheim, telles que les présente Stoffel dans son dictionnaire, ne correspondent pas souvent dans l'orthographe à notre Ingemarsheim, j'ai cependant un fait important pour affirmer que la famille de chevaliers des Wolf avait son siège dans le proche Sigolsheim et devait donc posséder des biens dans la région. Or, il n'est pas possible de prouver l'existence de possessions de l'Ordre Teutonique à Ingersheim près de Colmar pendant tout le Moyen Âge ; même dans les documents de l'Ordre, la possession n'est plus mentionnée quelques années plus tard. Mais cela n'enlève rien au fait ; car les exemples de telles fondations qui disparaissent immédiatement après la donation pour réapparaître dans un lieu voisin plus approprié ne sont pas rares. Il se peut que ce soit également le cas ici ; car soudain, nous retrouvons la cour allemande dans le Sigolsheim susmentionné, le siège ancestral des Wolf, le lieu principal de la communauté de marché dans la vallée de Kaysersberg. L'importance de Sigolsheim diminua rapidement lorsque Kaysersberg fut élevée au rang de ville impériale libre en 1293, et la maison allemande se remit une fois de plus en route. En 1295, le commandeur de Strasbourg acheta au nom de son Ordre au chevalier Walther et à son épouse Elisabeth une maison et une cour à Kaysersberg à côté de la cour du vendeur et du domaine de ceux d'Illzich pour 50 marks d'argent au poids de Colmar, et y installa la commanderie.

La cour de Kaysersberg est souvent citée comme préceptorat. Préceptorat n'est cependant qu'une ancienne désignation de commanderie, qui est tombée en désuétude dès le milieu du XIIIe siècle. Comment elle a pu rester attachée à la maison de Kaysersberg m'est inexplicable.

Guebwiller

La première mention de la maison de Guebwiller remonte à l'année 1270. Un rapport à l'évêque de Bâle mentionne également le «commendator fratrum domus Thevtonicorum in Gebwilre», et en 1289, Rudolf von Dürrenbach, un citoyen de Guebwiller, et son épouse Adelheid font don aux «frères de la maison allemande à Guebwiller» de revenus en fruits et de vignes, afin que les frères entretiennent une lumière éternelle dans la chapelle et célèbrent la mémoire de l'âme des donateurs après leur mort.

Cependant, dès 1250, apparaît à Soulz, localité voisine, une commanderie de l'Ordre Teutonique, qui disparaît ensuite sans laisser de traces, ce pour quoi un « dominus de sancte Ioannes » est mentionné en 1288. À mon avis, nous avons ici affaire à un contrat d'échange entre les deux ordres de chevalerie, qui ne peut certes pas encore être prouvé par des documents. Néanmoins, il faut considérer que la maison allemande de Guebwiller possédait une chapelle dédiée à saint Jean, et que les Hospitaliers de Soultz percevaient jusqu'à la Révolution une redevance perpétuelle et inaliénable pour la place et le jardin où se dressait l'ancienne demeure des seigneurs teutoniques à Guebwiller.

Ainsi, nous pouvons affirmer avec certitude que l'origine de nos commanderies de Haute-Alsace remonte à la première moitié du XIIIe siècle. Le développement des établissements en hôpitaux florissants à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle est une conséquence naturelle de la magnanimité et de l'esprit de sacrifice de l'ancienne noblesse de Haute-Alsace, dont les membres soutinrent les frères non seulement par de nombreux dons, mais devinrent souvent eux-mêmes membres de la confrérie religieuse. Rencontrons-nous déjà en 1271 le chevalier haut-alsacien Conrad Werner de Hattstatt comme commandeur provincial à la tête de la baillie d'Alsace-Bourgogne.

Par la suite, les 4 commanderies de Haute-Alsace formèrent une partie importante de la baillie. Chacune était attestée en 1331 comme étant confiée à un commandeur particulier, et Marquard de Königsegg portait même en 1438, dans les documents, le titre d'ancien commandeur provincial en Haute-Alsace.

II. La maison de l’ordre à Rouffach - Suntheim

Après le traité de 1278 mentionné précédemment, l'ancienne commanderie de Rouffach s'est finalement établie sans contestation sur ses propres terres dans le paisible village de Suntheim, au milieu des terres épiscopales du Mundat. Le prestige de la jeune fondation de l'Ordre grandit auprès des grands et des petits, et nous voyons ainsi en 1282 les deux nobles Hugo de Reichenstein et Ulrich « ab dem Huse » devant frère Johannes, le commandeur de Suntheim, alors qu'il règle un conflit d'héritage en leur nom ; et en 1294, les seigneurs Svigkerus, Siffridus et Svigkerus junior de Mendelberg remettent le droit de patronage de l'église locale de Suntheim à Saint-Étienne entre les mains de l'Ordre.

Après la mort de Rodolphe de Habsbourg, l'évêque de Strasbourg Conrad, seigneur du Mundat, prit le parti d'Albert d’Autriche ; le bailli de Haute-Alsace, Théobald de Ferrette, prit quant à lui le parti de Adolphe de Nassau (des Gegenkaisers). Bientôt, la guerre éclata dans les contrées alsaciennes. En 1298, le bailli apparut soudainement avec une armée de paysans sundgauviens dans le Mundat, et les villages de la vallée de Soultzmatt ainsi que Suntheim, situé à l'entrée, furent réduits en flammes. Le nouveau château de l'Ordre Teutonique ne vit que ruines et cadavres et resta isolé dans la prairie (in der Au) à partir de ce moment-là. Suntheim ne se releva pas.

Le début du XIVe siècle nous montre l'apogée des commanderies alsaciennes. À cette époque, la fondation de Suntheim abritait non seulement la confrérie des chevaliers, mais aussi des sœurs de l'Ordre Teutonique, le seul exemple de membres féminins de l'Ordre dans toute la baillie. Roth de Schreckenstein suppose que la maison de Suntheim était peut-être obligée de subvenir aux besoins des sœurs par une fondation.

Bien qu'une telle chose ne puisse être prouvée, il reste toujours frappant que ce soient précisément les veuves et les femmes qui fassent d'importantes donations à la maison. Ainsi déjà en 1235, Ida, l'épouse d'Henri de Butenheim. Si elle n'avait voulu faire un don qu'à l'Ordre Teutonique, sa maison à Mulhouse, où nous trouvons également les biens dans les années ultérieures, aurait été plus proche et certainement plus connue. En 1331 arrivent certes les moniales de la commanderie de Beuggen, qui leur accordèrent l'asile contre une indemnisation de 160 marks d'argent que la maison de l'Ordre de Suntheim dut verser. Mais avant même leur départ, deux importantes donations de femmes furent faites à notre maison de l'Ordre. « Berchte d'Issenheim, la défunte épouse de Johannes », lui céda 4 quartauts de «korngeltz» (redevance en blé) à Issenheim et Ostein, 31 Schatz de vignes à Issenheim, Guebwiller et Bergholz, 4 quartauts de «korngeltz» à Rédelsheim, 18 Schatz de vignes à «Alswilre», 20 quartaux de «korngeltz» à Gundolsheim, 25 à Oberbergheim et Bilzheim et 24 à Woffenheim et Heiligkreuz. Peut-être a-t-elle elle-même rejoint l'Ordre, comme cela arrivait souvent ; mais l'acte n'en contient aucune indication. Il en va de même pour Adélaïde d'Illzach, la « défunte épouse du seigneur Oswalt d'Ilzach», qui, le mercredi de la semaine de Pâques 1331, fit parvenir de riches biens à la maison de l'Ordre.

Pendant plus d'un siècle, les archives se taisent complètement. Ce n'est qu'en 1444 que le chroniqueur de Rouffach, Materne Berler, écrit : « Le monastère des seigneurs teutoniques à Rouffach, ainsi que le monastère du même ordre à Guebwiller, furent incendiés en une nuit, les deux monastères étant situés un peu à l'écart des villes, à cette époque ornés de beaux bâtiments ». Berler ne nous donne pas les instigateurs, et tout le monde attribua donc le pillage et l'incendie nocturnes aux bandes d'Armagnacs qui parcouraient alors l'Alsace. Mais selon toute apparence, ce furent les bourgeois de Rouffach eux-mêmes les coupables ! Comment autrement le commandeur provincial aurait-il pu se plaindre en 1448 à la cour impériale que « les bourgeois de Rouffach ont détruit et rasé la maison de Suntheim située près de Rouffach » ? La destruction de la maison par les bourgeois de Rouffach s'explique également par des raisons stratégiques; car avec quelle facilité une bande de gens de mauvaise vie n'aurait-elle pas pu s'établir dans le château voisin et de là organiser une attaque surprise de la ville !

Déjà en 1333, « Adélaïde Kegin, fille du défunt chevalier Henri Bernard de Kagen de Vendenheim », avait donné à la commanderie de Suntheim, entre autres biens, « une maison et une cour situées à Rouffach dans la ville, et une autre cour, une maison et une grange attenantes à cette cour, près d'Eberlin de Schöneck » . L'Ordre s'était probablement réservé ces bâtiments comme refuge en temps de guerre difficile, et c'est là que les chevaliers avaient également entreposé leurs provisions de Suntheim pendant les troubles des Armagnacs. En général, il semble que les cours situées dans la ville de Rouffach aient été utilisées par les commanderies de Haute-Alsace pendant les guerres qui suivirent comme grenier sûr. La commanderie de Mulhouse elle-même tenta en 1470 de transférer les revenus de la Dinghof (cour domaniale) de Rixheim à cet endroit, et seule l'objection énergique des bourgeois de Mulhouse et une sentence du tribunal de Rottweil purent la dissuader de son projet.

La maison de l'Ordre de Suntheim ne se releva que péniblement de ses cendres, et lorsque le commandeur provincial Wolfgang von Klingenberg eut examiné de plus près, lors d'un de ses voyages d'inspection, la situation isolée du foyer détruit, il s'adressa par une requête à l'évêque Albrecht de l'époque, dans laquelle il demandait le transfert de la maison vers les anciennes cours situées dans la ville fortifiée de Rouffach, ce que l'évêque accorda par un acte de 1487. Malheureusement, les moyens pour effectuer le déménagement manquaient, et l'affaire dut donc en rester là pour l'instant. Ce ne furent que les troubles paysans de 1525 qui provoquèrent violemment un changement. Mais laissons parler l'intendant de l'époque lui-même:

" Durant les années XV et XXV [1515 et 1525], les jours de fêtes de Pentecôte, avant que n'aient eu lieu les batailles de Lupstein, de Saverne et de Scharrachwiller (Scherwiller), et que de nombreux paysans parjures et perfides n'aient péri, ce qui fut grandement la volonté de Dieu, ensuite, ceux de Rouffach sortirent, précédés d’un joueur de fifre et de tambours et s'emparèrent de l'église de notre Ordre de Suntheim, et en retirèrent tout ce qui s'y trouvait, à l'exception de ce qui était nécessaire, et le Saint-Ciboire et les images, une partie dans l'église paroissiale, une partie chez les Franciscains, une partie à l'hôtel de ville et une partie dans les maisons de certains bourgeois, et avec les tambours et les fifres, ils les portèrent et les promenèrent en grande moquerie, de même que trois corporaux consacrés, sur lesquels le Saint-Sacrement avait été déposé lors des offices de la Sainte Messe, qu'ils déchirèrent impudemment et essuyèrent leurs nez sales et morveux dessus, et attachèrent en partie leurs chausses avec.

Ensuite, ils laissèrent l'église ouverte et d'abord brisèrent toutes les fenêtres, emportant le plomb, les vitraux et le fer dans lequel les fenêtres étaient enchâssées ; ensuite, la tour, la porte, les serrures, les verrous, les gonds, le maître-autel, le devant d'autel, les tables et les bancs devant les autels, ainsi que trente-deux stalles dans le chœur, les échelles à marches et les pupitres et la tribune à l'arrière de l'église, où autrefois se tenaient les femmes et les sœurs de notre Ordre, venues de Suntheim pour prier, ainsi que la chaire à prêcher ou le pupitre, tout le travail de bois fut emporté ; la petite cloche, pesant 1 centaine et XX livres, et les pierres du maître-autel furent amenées au château, les pierres qui servaient de devant d'autel étant placées contre le mur de l'église paroissiale.

Ensuite, avec grande violence, ils jetèrent les tuiles à bas et celui qui en trouvait une encore entière courait la briser, ensuite ils démolirent et emportèrent la chambre, les bancs et les tables du chœur et de l'église, et la table de l'église était neuve tandis que celle du chœur était ancienne. Ensuite, ils percèrent les murs du chœur et de l'église et les abattirent en tas, et ne laissèrent aucune fenêtre, la porte étant complètement ouverte, de même que le bâtiment où un commandeur et seigneur avait sa demeure avant qu'il ne soit brûlé, et les murs qui entouraient la cour de l'église, l'église et toute la propriété, avec le pignon du bâtiment, furent brisés jusqu'aux fondations. Il y a un petit jardin avec une grande porte et un encadrement en pierre brisé, dont je retire chaque année 1 omen de vin et 1 poule de redevance. Il y a aussi un lieu retiré, appelé la chambre secrète, de l'autre côté du ruisseau (Ombach) et un pilier de chaque côté (de ce côté-ci) du ruisseau, sur lequel pilier autrefois un passage allait de la maison à la chambre secrète par-dessus la grand-route. J'ai vu autrefois les madriers posés sur le pilier et le mur. Toutes ces choses susmentionnées furent détruites sans nécessité, honteusement, cruellement, sans deuil, inutilement, dommageablement. De plus, les meilleures pierres furent transportées dans la ville, entre les murs de la ville, et un haut mur épais fut construit d'un mur à l'autre, à travers le fossé, avec les pierres de l'église, et des ouvrages de défense furent également placés entre les murs.

De plus, un tas de belles pierres sur le marché aux oignons et un tas de pierres près de la cabane des tailleurs de pierre, près de l'hôtel de ville, dont la plupart provenaient des fenêtres, certaines furent utilisées pour une remise et d'autres pour ce qu'il aimait faire, vinrent; quant à ce que, dans le contrat, j'ai conservé pour moi l'église avec ce qui lui appartient, j'ai aussi dit au bourgmestre qu'il devait laisser les pierres empilées aux deux endroits, mais il s'en est seulement moqué, ce qui permet de bien comprendre comment ceux de Rouffach sont séparés de leur commerce avec les brutes grossières et éternellement damnées, sans distinction, car s'ils n'ont pas juré aux brutes, cela fait qu'ils ne sont pas venus, alors qu'il y avait beaucoup de mauvais garçons dans la ville qui savaient qu'ils ne voulaient pas venir.»

La ville s'excusa plus tard :

"Durant la terrible guerre des paysans, on avait dû démolir la maison des chevaliers teutoniques et leur église à cause de la canaille impie, et l'autel avait été placé dans l'église des frères mineurs déchaussés (les franciscains)."

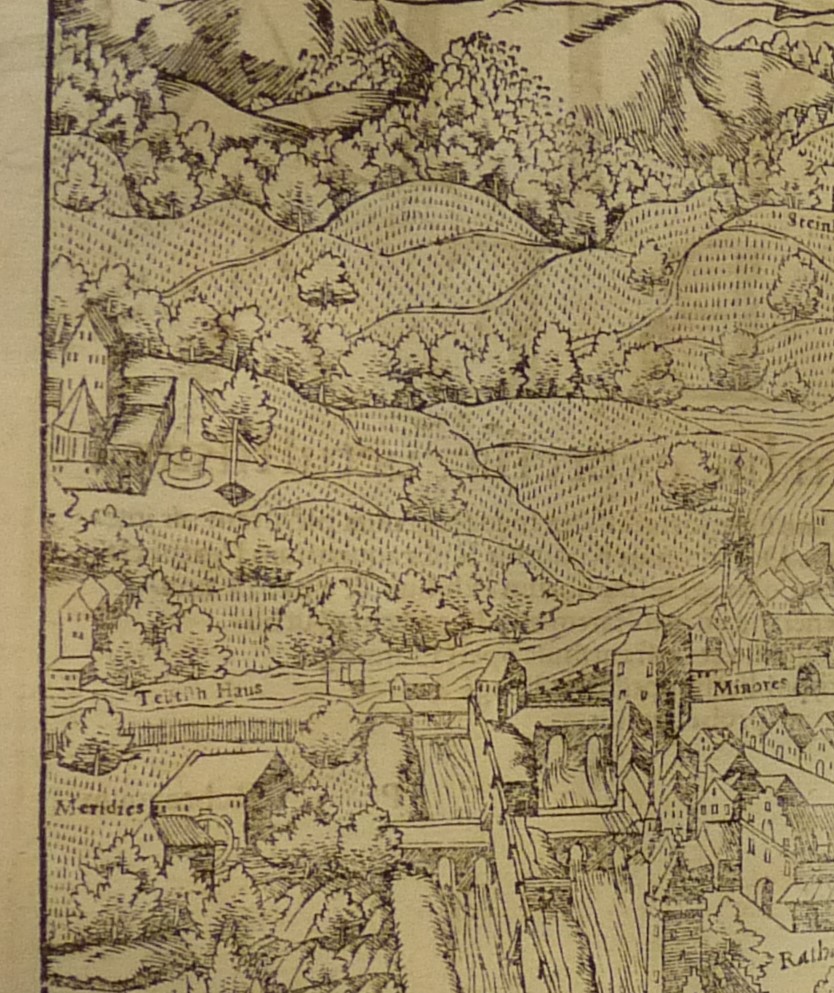

Après la destruction sauvage de la maison de l'Ordre en 1525, le «Teutsch Hüss» (maison teutonique) ne fut pas reconstruit à cet endroit. Bien que Münster l'ait encore représenté à son ancien emplacement dans sa Cosmographie, (Münster était actif vers 1512 comme lecteur à l'école franciscaine locale). Il réalisa donc probablement son plan de la ville de Rouffach, publié ultérieurement, à cette époque où les anciennes ruines de Suntheim étaient encore dans un état passable. Comme nouveau lieu de résidence, les chevaliers agrandirent alors, sur la base de l'ancienne autorisation de 1487, les anciens bâtiments situés près des Franciscains dans la ville.

Vue de Rouffach par Sébastian Münster (1548), sur laquelle figurent à gauche, de bas en haut le moulin dit Schliffmühle (emplacement de l'actuelle piscine), la commanderie de l'Ordre teutonique

et l'église Saint Etienne de Suntheim.

Le mardi après la Saint-Nicolas 1549, le commandeur reçut du conseil de Rouffach 110 « pièces de bois pour construire sa demeure». Le bâtiment érigé à cette époque se dresse encore aujourd'hui avec un fier pignon en pierre dans la rue des Franciscains et porte la date de 1551. Une extension fut ajoutée en 1572 en direction de la Weidengasse, qui fut ornée d'un bel oriel en 1613, sur lequel les armoiries des chevaliers teutoniques sont encore reconnaissables.

Pendant la construction, les chevaliers de l'Ordre avaient trouvé un logement provisoire dans la ville. Les relations avec le conseil et la bourgeoisie étaient cependant très tendues, surtout à l'époque du commandeur Diebolt von Rambschwag, qui semble avoir été un rude spadassin. Il maltraita l'aubergiste de l'Étoile dans sa propre maison, et la garde de la ville s'enfuit devant ses frasques en criant l'alarme dans les rues de la ville. Après de nombreuses correspondances, il fut traduit en 1558 devant un délégué épiscopal pour répondre de ses actes et finalement réprimandé par ses supérieurs pour conduite inconvenante et « pour avoir dévasté les récoltes en y chassant ».

Lors de la nouvelle construction, l'Ordre avait renoncé à ériger sa propre chapelle, car les frères mineurs (Barfüßer) voisins mettaient à leur disposition une partie de leur église spacieuse. Les frères mineurs célébraient par la suite deux messes hebdomadaires pour les intentions de l'Ordre et une messe annuelle pour le repos de l'âme des frères de l'Ordre décédés. Cela explique également les monuments funéraires des commandeurs dans la nef de l'église des Franciscains. On y trouve encore aujourd'hui les pierres tombales ornées d'armoiries des commandeurs Balthasar von Andlau, décédé en 1576, Hans Jakob Bruch von Weyandten, décédé en 1587, Wilhelm von Weitingen, décédé en 1609, et Wilhelm Thun von Neuenburg, décédé en 1662. De nombreuses inscriptions sont devenues illisibles ou sont cachées sous un plancher en bois.

L'ancienne maison teutonique de Suntheim avait maintenant disparu jusqu'à la dernière pierre, mais l'Ordre possédait toujours les anciens droits sur l'ancien site. Comme il ne savait pas en tirer un grand profit, le commandeur Diebolt von Rambschwag, déjà mentionné, fut chargé de prendre contact avec la ville de Rouffach en vue de leur aliénation ; et ainsi la ville et le commandeur conclurent un contrat le lundi qui suivait le jour de la Conversion de Saint-Paul 1560, selon lequel l'Ordre renonçait à la donation de l'année 1278 contre la remise d'une redevance annuelle de 1 livre d'argent et 1 ohm de vin, ainsi que le paiement de 5 florins Stebler, et se réservait seulement «du sable pour les besoins de la maison teutonique, (Mur oder Decksandt)» provenant de l'Ombach.

Lors d'une assemblée du conseil de 1568, le conseil municipal accorda alors à la nouvelle fondation les privilèges que l'Ordre possédait dans d'autres villes ; il devait en effet être « libre de toute chose, de corvées, de gardes, de péages et autres charges ». Uniquement, en temps de guerre, les chevaliers devaient, depuis les temps les plus reculés, participer à la défense de la ville. Selon un ancien Stadtbuch de 1425, le conseil, les conseillers municipaux, les chevaliers teutoniques et les prêtres s'étaient vu confier la surveillance des remparts de la ville, de la Poterne à la porte des Rheingrafen (porte de Cernay.)

En 1579, la guilde des tireurs de la ville de Rouffach organisa un grand concours de tir, auquel furent invités, outre la noblesse voisine, presque toutes les villes du Haut-Rhin. Le premier prix était un bœuf gras, que le commandeur Sigismund von Reinach avait offert à la guilde ; et lorsqu'au printemps 1586 éclata une grande disette et une famine, la maison de l'Ordre ouvrit aussi avec empressement ses greniers à la bourgeoisie pour pallier la misère générale, ce qui fut reconnu avec gratitude par le bailli, le Schultheiss et le conseil. Ces relations amicales entre la ville et l'Ordre expliquent aussi pourquoi la visite du commandeur provincial dans la ville le 10 juin 1591 fut l'occasion d'une grande fête à l'auberge « Zum radt » au cours de laquelle le pain manqua aux bourgeois de la ville, si bien qu'il fallut en faire venir de Pfaffenheim et de Westhalten.

Au temps des invasions suédoises, la commanderie était sous la surveillance de l'intendant Kopp, qui avait pour mission, au nom du commandeur de Beuggen, d'administrer les biens et les revenus. Ce n'est qu'après la paix de 1648 que nous apprenons de nouveau l'existence d'un commandeur résidant au loin, Georg Wilhelm von Neuenburg, qui confia à Alexander Knechtlin, bourgeois de Rouffach, la remise en état des biens dévastés de la commanderie. L'intendant n'approuva cependant l'accord qu'à condition que le commandeur revienne du territoire ennemi dès que possible. Knechtlin trouva beaucoup de travail : la maison de l'Ordre était sur le point de s'effondrer, et après les années de terreur, plus personne ne voulait rien savoir des biens et des dîmes. Heureusement, les anciens registres de revenus de 1632 et 1633 furent retrouvés ; ils avaient été confiés pendant la guerre à l'instituteur Birnbaum à Mellingen.

Les anciennes cicatrices n'étaient pas encore effacées qu'un nouveau malheur menaçait déjà les commanderies alsaciennes. Louis XIV céda en effet les possessions des chevaliers teutoniques à l'Ordre français de Saint-Lazare et chassa les légitimes propriétaires. Le cœur lourd, les chevaliers quittèrent au début des années 1680 leurs antiques foyers et se retirèrent pour la plupart à Beuggen, d'où ils protestèrent de toutes leurs forces contre l'injustice subie. Le chevalier de l'Ordre, Morand Zurheim, ne ménagea ni son temps ni ses efforts à Paris pour obtenir du gouvernement la restitution. Sur les instances répétées du commandeur provincial, Franz Benedikt von Baden, commandeur de Fribourg, s'y rendit finalement le 11 février 1683 avec de nouveaux fonds, et au même moment, des démarches furent entreprises auprès des représentants du gouvernement à Ratisbonne par le Grand Maître et par le bailliage ; mais tout fut vain. Ce n'est que la paix de Ryswick en 1697 qui répara l'injustice en restituant les commanderies perdues. L'usurpation n'avait duré que quelques années, mais la mauvaise gestion dans la maison et les champs avait complètement ruiné de nombreuses commanderies. Le 19 décembre 1698, le nouveau commandeur Friedrich Stürtzel von Buchheim fit son entrée à Rouffach, où il fut accueilli avec joie par le « vieux serviteur Knechtlin». Mais la maison de l'Ordre était dans un état lamentable. Le fidèle intendant Knechtlin dut emprunter des lits et prendre le commandeur en pension. Mais bientôt, les riches propriétés rapportèrent de nouveau de riches revenus, et la prospérité de la commanderie augmenta visiblement. Dès 1700, elle acquit ¹/₆ de la dîme de Meyenheim au prix de 2000 florins.

Le 22 janvier 1716, le commandeur Johann Kaspar von Pfort-Zillisheim mourut et fut inhumé dans l'église des Franciscains, où son tombeau est encore visible. Son cœur fut ramené dans sa ville natale de Zillisheim. On l'y a retrouvé bien conservé à l'emplacement de l'ancien chœur. Lui succéda Johann Sebastian Vogt von Altensommerau et Pressburg. Depuis longtemps déjà, la maison de l'Ordre s'était révélée insuffisante et délabrée. Un déménagement ou une reconstruction devenait de jour en jour plus nécessaire. C'est pourquoi l'Ordre acheta le 4 mai 1748 la maison d'un certain Hermann de Brosse pour 16.050 livres. L'ancien domicile fut vendu et les privilèges furent transférés sur la nouvelle acquisition par un décret du roi. Il reste peu de choses à raconter sur l'histoire de la commanderie de Rouffach.

En 1757 fut nommé le dernier commandeur résident, un baron von Stürtzel. Il n'exerça que peu de temps à Rouffach. Dès le milieu des années 1770, il confia toute l'administration à un intendant nommé Aichelmann et transféra sa résidence à Colmar. L'intendant devait administrer les biens et conserver les actes pour le compte de l'Ordre. En guise de salaire, il recevait un logement gratuit dans le bâtiment, le dixième denier des revenus et le dixième quartaut des récoltes. Son personnel auxiliaire était composé d'une intendante chargée des chambres, des meubles et du linge, de deux valets de ferme et d'une servante, tous payés par l’Ordre. Les biens s'étendaient à cette dernière époque sur les territoires de Munwiller, Gundolsheim, Ruelisheim, Battenheim, Oberhergheim et Niederhergheim, Meyenheim, Réguisheim, Feldkirch, Biltzheim, Pfaffenheim, Sainte-Croix en Plaine, Soultzmatt, Gueberschwihr et Hattstatt.

C’est dans cet état que la Révolution toucha l'institution , si ce n'est que le prudent Stürtzel, lors de son départ pour Fribourg en 1789, y mit en sécurité tous les documents, toute l'argenterie et 360 « louis d'or français ». Le nouveau commandeur, un Truchsess von Rheinfelden, laissa tout en l'état dans la commanderie et établit également sa résidence à Colmar. À l'été 1790, il fut élu « colonel » par la ville et devait participer en son nom à une assemblée à Paris. Mais comme de telles représentations n'étaient pas bien vues par l'Ordre, il préféra émigrer à Trèves.

... / ...

Théobald Walter