La Nativité, Gerrit van Honthorst (vers 1619-21) Galerie des Offices

Joyeux Noël et très bonne année 2026 ...

aux lecteurs d'obermundat.org

Joyeuses fêtes de fin d'année,

pleines d'amour, d'amitié, de paix et de joies partagées...

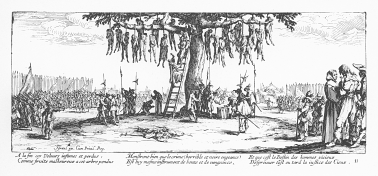

Jacques Callot: Les Grandes Misères de la guerre 1633

Les Martyrs de Rouffach. Un souvenir de la Guerre des suédois en Alsace.

Par L. Brunner.

Rixheim Imprimé et publié par A. Sutter. 1871

La Guerre de Trente Ans (1618-1648) : Ce conflit a ravagé l'Alsace, entraînant la destruction de villages entiers, ainsi qu'une chute démographique massive. Bien que les documents ne mentionnent pas explicitement le pillage ou la destruction d'archives en masse, l'ampleur de la dévastation physique implique inévitablement des pertes considérables de registres locaux (paroissiaux, municipaux, seigneuriaux, privés), souvent conservés dans des bâtiments vulnérables. Cette situation crée des lacunes importantes pour la reconstruction de la vie locale de cette période, obligeant les historiens à s'appuyer sur des preuves fragmentées ou indirectes. Les archives de Rouffach sont pauvres en documents sur cette période, la source la plus riche, les protocoles des conseils du Magistrat, n'ont plus été tenus ou ont disparu. Il reste quelques très rares témoignages directs, des récits, des annales et des chroniques. Le récit que fait L. Brunner des exactions perpétrées à Rouffach par les troupes suédoises, s'appuie sur les annales des Jésuites de Rouffach, établis au prieuré de saint Valentin. Il aurait eu accès à ce document, conservé à Rome, grâce à la bienveillance d'un ami... Ce récit s'ajoute à d'autres récits, comme celui que fait Jean-Simon Müller des mêmes exactions dans son Urbarium: , ce ne sont pas des sources d'archives, rappelons-le, ils reflètent la vision et l'interprétation d'événements certes réels, avérés, par un auteur qui n'en a pas été le témoin direct.

Les lecteurs latinistes et exceptionnellement courageux, pourront retrouver les Annales des Jésuites de Rouffach dans l'imposant ouvrage de Joseph Gény: Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt und Rufach: 1615-1765 (2 tomes 1895-1896)

Je propose ci-dessous une traduction en français du récit de L.Brunner (l'original est en allemand et imprimé en police gothique, la Fraktur, police standard pour l'impression des textes allemands jusqu'au milieu du XXème siècle. Le lecteur pourra trouver un scanner de l'article complet en cliquant sur books.google . Pour la traduction j'ai bénéficié de l'active complicité de gemini Google.

Gérard Michel

Lucas Cranach d.Ä. (atelier de) - Portrait de Martin Luther (Lutherhaus Wittenberg)

1592 - 1604 La guerre des évêques : deux évêques pour une seule cathèdre *, c'en est un de trop !

* Cathèdre : La cathèdre est un siège ou un trône liturgique réservé à un évêque dans un lieu de culte, généralement une cathédrale, ou à un abbé dans les bâtiments de l'abbaye dont il a la direction.

La guerre des évêques est une guerre de Religion commencée en 1592, qui met la basse Alsace à feu et à sang. En 1592, l'évêque catholique Jean IV de Manderscheid-Blankenheim décède et le siège épiscopal se trouve vacant. Deux factions, l’une catholique et l’autre protestante, se disputent le chapitre de la cathédrale, qui devait procéder à l’élection du nouvel évêque. Deux candidats furent présentés : Jean Georges de Brandebourg , luthérien, d'une part, et Charles III de Lorraine , catholique, d'autre part. Deux évêques pour un évêché, il y en a un de trop : et c'est la guerre !

Cette « guerre des évêques » oppose leurs partisans respectifs : les princes protestants et le Magistrat de Strasbourg d'une part, la Maison de Lorraine, catholique, d'autre part.

Le conflit est tranché une première fois par la diète en 1593 puis une seconde fois par le traité de Haguenau, le 22 novembre 1604. La paix, signée en 1604, après 12 années d’hostilités, aboutit à un compromis : le Cardinal Charles de Lorraine est reconnu seul titulaire du siège épiscopal. Il continuera à vivre à Saverne et à bénéficier des revenus et des droits sur les terres épiscopales. Strasbourg, sa cathédrale et ses terres demeureront luthériennes, jusqu’à l'annexion française de Strasbourg en 1681.

stèle commémorative rappelant le massacre des religieux par les Suédois le 15 février 1634

Se souvenir: les atrocités de la Guerre de Trente Ans à Rouffach...

En 1634, le roi de Suède, avec l’appui de quelques villes impériales, envahit et dévasta l’Alsace. Colmar, qui avait trahi l’empereur, accueillit les troupes suédoises et la ville devint un vrai repaire de pillards.

Minores ... Barfüsser, le couvent des frères mineurs qui vont pieds-nus..

Echangeons prières ferventes et saintes messes contre pain et vin ...

Les moines franciscains de Rouffach écrivent au maréchal de Cour Hoffmarschalk 1 et au Conseil du grand chapitre cathédral de Strasbourg pour se plaindre. Ils affirment que leur receveur refuse de fournir au couvent de Rouffach les vivres (grains, vin et de l'argent) qui leur sont dues annuellement. Ils demandent donc que l’on intervienne pour qu'ils obtiennent ce qui leur revient de droit.

Le document n’est pas daté, mais le style, la graphie et la teneur permettent de penser qu’il suit d’assez près le texte proposé dans l’article précédent, Heurs et malheurs du couvent Sainte-Catherine de Rouffach, publié le 30 octobre 2024.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat