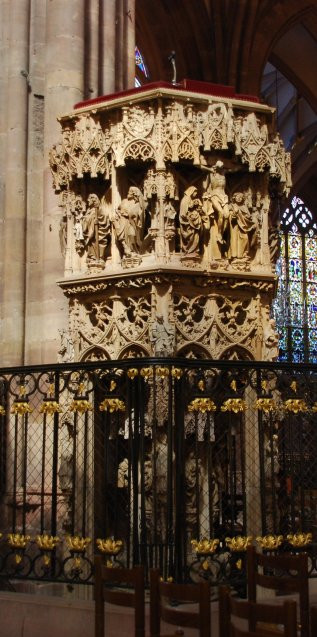

La chaire gothique de la cathédrale de Strasbourg

image: Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg

Du mauvais usage des donations…

Dans un article publié le 29 septembre sous le titre La découverte de l’été : les deux tomes manuscrits de Documenta Collecta d'Appolinaire Freyburger, (1813-1901), j’avais relevé un passage de chronique sur la « petite histoire » de la paroisse dans lequel son auteur évoquait des effets indésirables inattendus de l’arrivée du chemin de fer sur la jeunesse rouffachoise…

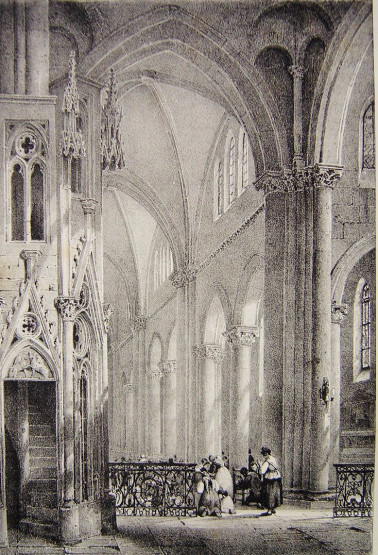

Quelques pages plus loin, le curé Freyburger égratigne sans tendresse l’un de ses prédécesseurs, le recteur Fritsch, au sujet de l’usage malencontreux qu’il fit de l’importante donation qu’une paroissienne fortunée de Rouffach, Mme Marie-Thérèse Treyer, avait faite à l’église paroissiale. On doit notamment au recteur Fritsch la démolition de la chaire de l’église Notre-Dame, un chef d’œuvre de l’art gothique, remplacé par une chaire en stuc qui sera elle-même démolie cinquante ans plus tard, pour laisser place en 1875 à la chaire actuelle en grès rouge… Il fit également édifier, financés par le même legs, deux autels supplémentaires, en stuc également, pour lesquels il fallut entailler profondément deux piliers de la croisée du transept. Ces autels, superflus selon Appolinaire Freyburger, disparaîtront également en 1870.

Johann Theobald Michaël Fritsch, né le 16 décembre 1787, professeur au grand séminaire, curé à Rouffach et Principal du collège communal de 1819 à 1828, chanoine honoraire et curé de Saint Georges de Sélestat en 1828, décédé le 6 octobre 1867.

La découverte de l’été : les deux tomes manuscrits de Documenta Collecta d'Appolinaire Freyburger, (1813-1901) ...

Dans ses articles et ses ouvrages, l’historien rouffachois Thiébaut Walter fait référence aux sources qui ont guidé sa recherche : parmi celles-ci Materne Berler et sa célèbre chronique, Jean-Simon Muller et l’Urbaire de la Ville de Rouffach et Appolinaire Freyburger, auteur des deux tomes de Documenta collecta ad usum Ecclesiae Ruebeaquencis, resté à l’état de manuscrit et rédigé à partir de 1845. Walter cite souvent cet ouvrage qui était alors conservé aux archives paroissiales de Rouffach et que l’on pensait disparu depuis.

Il a été retrouvé, et les deux tomes, rédigés dans une très belle écriture manuscrite, sont parfaitement conservés.

Dans son avant-propos, l’auteur précise qu'il avait commencé cet ouvrage en 1845.

« … chargé de l’administration d’une paroisse considérable et peut-être dernier témoin dans cette paroisse d’une génération de prêtres qui allait s’éteindre et dont il ne resterait plus que quelques débris, j’avais un double devoir à remplir : étudier la paroisse que je devais diriger temporairement et recueillir l’héritage des traditions des mains défaillantes qui allaient les laisser échapper. Ce fut là mon occupation de tous les jours, ce fut encore celle de mes veilles. Et mes recherches ne furent pas stériles. »

Strasbourg le 5 février 1897

Freyburger, doyen du chapitre de la cathédrale

L’ouvrage de Freyburger est donc essentiellement, comme l’indique son titre, une collection de textes, chartes anciennes, correspondances diverses, notes éparses… concernant l’histoire du diocèse de Bâle, de l’église et de la paroisse Notre-Dame, mais également celle des Récollets, de Saint Valentin, de la léproserie, ainsi que des notes précieuses sur les nombreuses chapellenies, les autels, les chapitres ruraux…

Autant de documents qui intéressent au plus haut point les chercheurs… avec, en plus, quelques passages de chronique sur la « petite histoire » de la paroisse, dont le lecteur trouvera un exemple ci-après :

Une étonnante requête du curé de Rouffach auprès du Conseil, en faveur d’une fille de joie enceinte…

Intérieur de l'église de Rouffach Engelmann (vers 1830)

Pfarrers Begeren wegen einer leichtfertigen schwangern Hueren… requête du curé auprès du Conseil au sujet d’une fille de joie enceinte…

Le curé dont il s’agit est Carol Pistor dont Th. Walter nous apprend qu’il exerçait son ministère à Rouffach entre 1616 et 1619. Selon lui, il aurait été un véritable « mercenaire », ein echter Mietling ! Après que le conseil lui eut permis de remettre en état tout l’équipement intérieur, Hausrat, de son logement (meubles, vaisselle, ustensiles, luminaires, linge de maison), aux frais de la ville, il disparut sans laisser de traces : en 1619, le registre de la confrérie de la Reit qui consigne le nom des confrères et le montant de leur cotisation, note, en face de son nom : nichts mehr, ist entloffen… plus rien, s’est enfui ! (in Walter Urkunden .Buch der Pfarrei Rufach 1900).

La cathédrale de Strasbourg transformée en Temple de la Raison 1794

Prêtre réfractaire ou non-jureur, à la Constitution civile du Clergé, promulguée en juillet 1790, Jean-Michel Vogelgsang est contraint à la clandestinité : il vivra caché, fuyant d’une maison amie à une autre, ou terré dans la maison familiale, dans l’actuelle rue Poincaré, caché sous le plancher du grenier. Il poursuivra cependant son ministère, visitant les malades et administrant les mourants…

Le 8 décembre 1793, il rend compte dans son journal du saccage par les révolutionnaires rouffachois du grand portail ouest, du cimetière et des statues qui ornaient l’intérieur de l’église Notre-Dame.

Il poursuit :

Le cimetière avait été, deux jours plus tôt, transformé en un immense champ de ruine. Les habitants de Rouffach avaient mis en lieu sûr les pierres tombales et les croix des tombes familiales. Mais tout ce qui n’avait pas été emporté ou n’avait pu l’être, fut réduit en morceaux. Il était question d’aménager un nouveau cimetière devant la porte de Froeschwiller.

… et un peu plus loin :

Dans la même nuit nous avons fait disparaître de la façade de notre maison l’image de la Vierge qui s’y trouvait dans une niche...

Cette maison existe toujours, avec sa niche surmontant la porte d’entrée, dans laquelle a été replacée une statuette de la Vierge…

Le compte-rendu du Conseil de la Ville, tenu en séance publique le 24 frimaire de l’an II (14 décembre 1793) insiste sur la nécessité impérieuse de déplacer en d’autres lieux le cimetière de l’actuelle place de l’église, côté sud, après que l'on eut débarrassé l’emplacement de toutes les pierres tombales, croix et autres signes religieux qui s’y trouvaient. Le bruit avait couru que le nouveau cimetière serait construit après la porte Est de la Ville, porte de Froeschwiller ou porte de Brisach, mais ce 24 frimaire, il en fut décidé autrement...

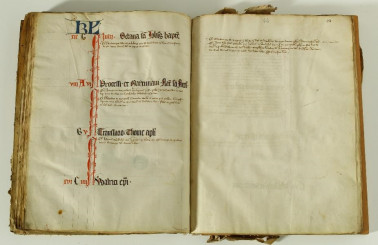

Ci-dessus: Bifeuillet 41v-42r du Liber Vitae de Rouffach, (A GG 77), archives municipales de Rouffach

© Marie RENAUDIN

« Du parchemin, de la plume , de l'encre… ou la fabrique du Liber Vitae de Rouffach [1] »

Dans un article précédent, Gérard MICHEL m’avait invitée à partager avec vous mon expérience au contact du Liber Vitae (A GG 77), ce trésor des archives municipales de Rouffach ; nous avions alors parlé du support parchemin, puis des encres, composants principaux de certains manuscrits.

Dans ce dernier épisode de notre trilogie, nous allons non plus nous pencher sur l’étude des éléments constitutifs du Liber Vitae, mais sur ses particularités rédactionnelles permettant de faire revivre un instant, le scriptorium à l’origine de la rédaction de ce trésor.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat