- en mars dernier, Tilmann Marstaller nous a présenté l'histoire de la charpente et initié à la dendrochronogie

- en mai, Florent Fritsch nous a fait découvrir le patrimoine architectural viticole des 16ème et 17ème siècle à travers les belles maisons de Soultz.

- en octobre, nous avons parcouru l'histoire de la viticulture grâce à Gérard Michel et son travail sur les archives conservées à Rouffach

Pour la première conférence de 2026, Jean-Jacques Schwien nous parlera des décors peints des murs et des plafonds de l'habitat ancien en Alsace

Jacob Jordaens (1593 - 1678) : Le Roi boit !

L'Épiphanie.

Pour le chrétien, l’Epiphanie, fêtée le six janvier, célèbre le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage de mages. Traditionnellement c’est également le jour de la galette des rois et où on « tire le roi et la reine ».

Cette tradition de la galette des rois tire son origine des saturnales, fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de janvier, durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un jour ». Ce roi était désigné par un tirage au sort utilisant la fève d’un gâteau. Il disposait du pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la journée, comme celui de donner des ordres à son maître, avant d’être mis à mort, ou de retourner à sa vie servile.

Peu à peu cette fête païenne a été absorbée par la religion chrétienne et associée à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie.

photo Gérard Michel

Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n’est bien reçu dans sa patrie. » (Luc, 4, 24)

Enseigne de vigneron, rue Knechtlin Rouffach

Vendanges 1595 : les gueux et les traîne-savates hors de la ville ou au cachot…

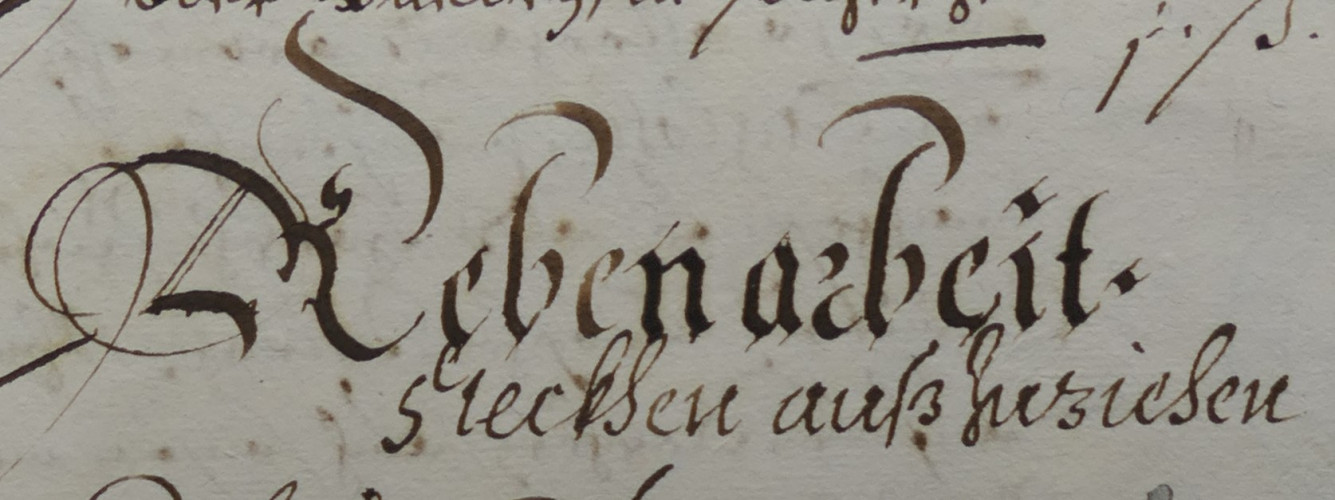

Le document qui suit est l'un des derniers items d’un règlement daté du 23 décembre 1625, titré Ordnung der Taglohner und des geringen Dienstvolckhs, auch der Verdingten Arbeiten halben angesehen…, c’est à dire: Règlement concernant les journaliers et les domestiques de basse condition, ainsi que du travail à la tâche...

Il s’agit d’un édit seigneurial qui établit les règles de travail dans différentes tâches, un document d’un intérêt considérable puisqu’il nous fait entrer dans le quotidien des travailleurs de la terre : les Karcher, charretiers payés selon leur âge, leur force, le nombre de chevaux qu’ils mènent, Eselbuebe le garçon ânier, la Viech Magd, meneuse de bétail, payée selon ne nombre de bêtes qu’elle est capable de maîtriser, etc. Des salaires qui varient également selon le moment de l’année, et la nature du sol à travailler…

L’essentiel de ce volumineux règlement est évidemment consacré aux multiples travaux de la vigne, et aux salaires journaliers des différentes tâches.

Mais n’anticipons pas, ce règlement et quelques autres feront l’objet d’articles ultérieurs, et une conférence sur

Le vin et le vignoble à Rouffach, du Moyen-Âge à la Révolution

est programmée courant d’octobre 2025, dans le cadre des Conférences Rubiacum.

Voyons cet item de plus près:

La vigne a besoin de bras et occupe une grande partie de l’année une masse de journaliers, hommes, femmes, filles et garçons. La ville abritait alors une population d’oisifs, vivant de mendicité et de rapines mais qui font la sourde oreille quand il s’agit de travailler. Et même, ils manœuvrent pour dissuader les journaliers de se rendre au travail !

Des travaux urgents, mais l'église de Suntheim attendra son tour...

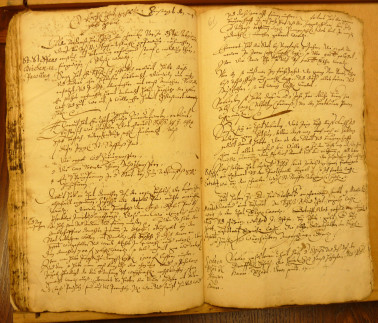

L’une des sources importantes pour l’historien qui s’intéresse au passé de Rouffach est sans conteste la lecture attentive des comptes-rendus des délibérations du Magistrat. Ses conseillers se retrouvent plusieurs fois dans la semaine, y compris les dimanches, pour débattre et délibérer de sujets très divers. Une partie importante des délibérations de ces assemblées est consacrée aux procédures de justice civile et de police municipale et les 15 membres du Conseil, élus issus de la bourgeoisie de la cité, sont également appelés à être jurés dans les affaires criminelles. Par ailleurs, les Conseils du Magistrat règlent les affaires courantes de la Ville, comme le fait aujourd’hui un Conseil Municipal.

A ce conseil de quinze élus, se joignent deux non élus, désignés par le bailli et agréés par la Régence épiscopale de Saverne, le Schultheiss (le prévôt, représentant l'autorité seigneuriale) et le greffier municipal, chargé de rédiger les procès-verbaux des séances. Un grand nombre de ces procès-verbaux, soigneusement reliés, sont conservés aux archives municipales de Rouffach et constituent une documentation quasi inépuisable pour le chercheur.

Je vous propose un extrait d’une de ces séances hebdomadaires « ordinaires », tenue à l’hôtel de Ville, le mardi 24 novembre 1615.

Un Conseil houleux autour d’une « prise de bec » entre le prévôt et les conseillers... De quoi s’agit-il ? Le débat s’anime après la lecture d’un courrier adressé au Prévôt par « son grand patron », le prince-évêque de Strasbourg. Ce dernier, semble-t-il, hausse le ton au sujet de travaux urgents à réaliser à l’église Saint Etienne de Suntheim. Le ton est sérieux et même menaçant, ce n’était pas la première fois que l’affaire était évoquée mais était restée sans suite, le prévôt n’ayant peut-être pas été suffisamment persuasif avec les conseillers de Rouffach. Et bien entendu, c’est sur eux que retombe la responsabilité et la colère du prévôt…

Mais les gens de Rouffach se défendent : ils avaient bien entendu parler de ces travaux à l’église de Suntheim et ils avaient inspecté les lieux pour en mesurer l'ampleur et les dépenses à entreprendre. Mais d’autres travaux attendaient : l’orgue de l’église paroissiale, un chemin à créer pour l’accès au château d’Isenbourg, la création d’une fontaine en Ville…

Mais avec quels moyens allait-on entreprendre ces travaux ? Où trouver les fonds nécessaires ?

L'église de Suntheim attendra...

Finalement, elle ne devrait pas attendre ...

Le 31 décembre 1615, l'affaire est remise à l'ordre du jour et le prévôt rappelle l'insistance de l'évêque dans son courrier du mois précédent:

-

Le prévôt (Schultheiss) a rappelé au Conseil qu'il avait reçu un ordre strict du prince de rénover l'église " ein starcks unndt scharpffes Bevelch Schreiben "

-

Le Conseil a soulevé des questions sur le financement des travaux, mais a accepté de commencer la construction.

-

Il a été décidé que le Burgmeister (le comptable de la Ville) ferait abattre 150 pièces de bois dans la forêt pour les travaux.

-

Des corvées (Frönungen) ont été ordonnées pour le transport du bois, avec la menace de sanctions pour ceux qui ne les accompliraient pas.

Finalement, ces travaux ont-ils été réalisés? Affaire à suivre...

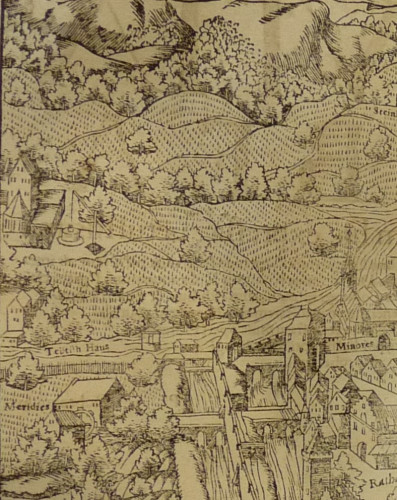

L'église Saint Etienne de Suntheim sur la vue de Sebastian Münster

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat