Les ruines fumantes, le lendemain, à l'aurore...

(photo extraite de la plaquette éditée pour le 60ème anniversaire du C.C.St.Arbogast Rouffach)

s’Bangala vu Ruffàch...

Avant la placette de la rue du Tir...

Les plus anciens de la Ville se souviennent d’un évènement qui aura marqué leur enfance : l’incendie du « Bangala », le «club-house» du Cercle Catholique Saint Arbogast de Rouffach, le C.C.A.R., parti en fumée en 1951, dans la nuit du dimanche 19 août, dernier dimanche de la Kilbe. Les locaux du Cercle Catholique et quatre appartements furent totalement anéantis par un violent incendie, parti d’une charrette de grains entreposée sous le porche d’entrée. Quinze personnes se retrouvèrent ainsi sans logis.

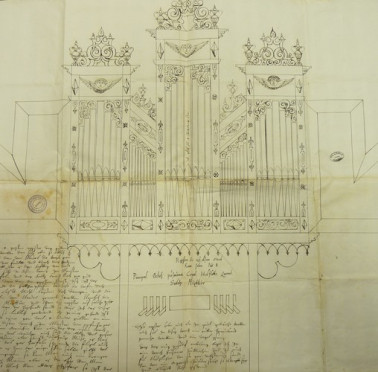

L'orgue Hans Klein de 1606

La lecture des comptes rendus des séances du Magistrat réserve bien souvent des surprises. Nous vous proposons dans l’article qui suit, trois courts extraits tirés du registre A.M.R. BB 4 qui consigne les protocoles des audiences des années 1547 -1551, principalement consacrées à des jugements en matière civile et correctionnelle. Même si la lecture de ces registres est toujours riche de renseignements, elle peut parfois s'avérer un peu lassante : ivrognerie, désordres dans la rue, injures et atteintes à l’honneur, coups et blessures, triche au jeu, petits larcins, tromperies sur les poids, les quantités ou la qualité par les meuniers, les boulangers ou les bouchers, déplacement de bornes, ...les mêmes délits reviennent régulièrement … mais les acteurs changent, et parfois il en est de plus pittoresques que d’autres !

... comme cet organiste, Herr Hanns :

Figurine dite Plat d'étain, réalisation Pierre Paul Kientz

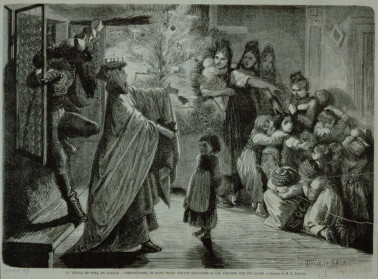

Christkindele, Christkindele,

Kumm dü ze uns' erin

Merr hann e frisch's Heubindele

Unn au e Gläsele Wyn

E Bindele fir’s Essele

Fir’s Kindele e Gläsele

Un bete kenne merr au

Enfant Jésus viens, entre chez nous,

nous avons une petite gerbe de foin toute fraîche,

et aussi un petit verre de vin

la gerbe pour l’âne,

le verre pour l’enfant,

et prier, nous savons aussi le faire ...

dans Oberrheinisches Sagenbuch August STÖBER 1842

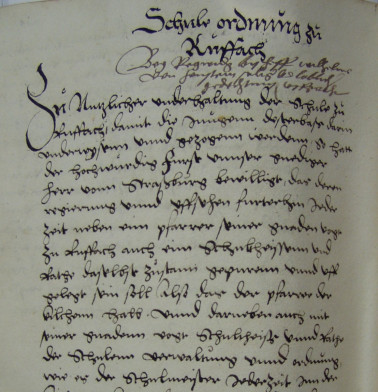

Schule Ordnung zu Ruffach

L’école latine de Rouffach, attestée depuis 1323, se serait trouvée, selon certaines sources, sur l’actuelle place de l’église, non loin de la chapelle-ossuaire Saint-Nicolas, entourée par le cimetière. D’autres sources, notamment Th. Walter, la situent en bordure de route, face au chevet de l’église.

Le document que propose le présent article date de 1542 : il est la copie, dans le registre des délibérations du magistrat, du règlement promulgué le 11 mars 1521 par l’évêque de Strasbourg, Guillaume III de Honstein, qui définit les droits et les devoirs du maître de l’école latine.

Christkindel et Hans Trapp venant demander si les enfants ont été sages Th. Schuler 1858

En ce mois de décembre, le soleil nous manque, provoquant chez les plus fragiles d’entre nous, une carence en vitamine D que l’on peut pallier fort heureusement chez nos pharmaciens. Nos ancêtres étaient eux aussi sensibles au manque de lumière à l’approche du solstice d’hiver et on ne s’étonnera pas de voir s’accumuler en cette période, des fêtes chrétiennes ou réminiscences de rites païens, appelant le retour de jours plus longs. La célébration le 13 décembre, de la Sainte Lucie de Syracuse, patronne des aveugles, des ophtalmologues et des électriciens, en fait partie. « À la Sainte Luce, nous dit le dicton, le jour croît d’un saut de puce », mais le jour le plus court n’est-il pas le 21, date du solstice ?

Pour bien comprendre ce qui se produit à la Sainte Lucie, il pourra être utile de revenir aux explications de l’équation du temps dans notre article sur la méridienne Adam de Rouffach ou encore de se référer à la réforme du calendrier de 1582 commandée par le pape Grégoire XIII.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat