L'Ohmbach, artère vitale de l'activité économique de Rouffach.

Rouffach s'est construit sur les rives d'un ruisseau aujourd'hui détourné , l'Ombach ou Ohmbach, qui, après avoir alimenté les douves du pied des remparts, traversait la ville de part en part, fournissant sur son passage l'eau et l'énergie motrice à un chapelet d'établissements qui le bordent: deux maisons de bains publics, une poissonnerie et son vivier, des boucheries, tanneries, trois teintureries, un abattoir municipal, un lavoir et un moulin, avant de rejoindre la Lauch, par la porte de Froeschwiller.

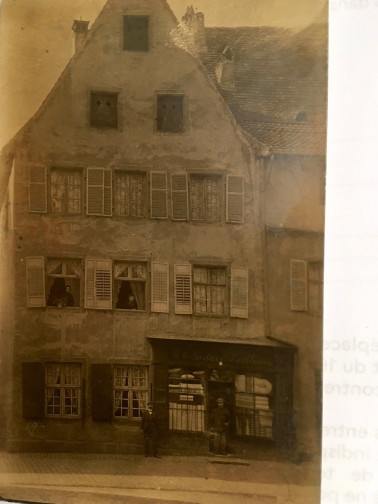

L'article qui fait suite est consacré à l'histoire de l'un de ces établissements, l'un des trois ateliers de teinturerie de la cité, établi rue de la Poterne. Francis Vuillemin nous livre ici le fruit de son travail de recherche sur cette vénérable institution développée par sa famille au long du XIXème siècle et qui se maintiendra à Rouffach puis à Colmar, sous le même nom jusqu'au milieu du XXème siècle

Merci Francis...

Gérard Michel

Dans l’article intitulé Soirées chaudes à Rouffach, publié le 23 juin 2021, je m’interrogeais sur ce que pouvait bien être la tradition de l’abent tannz, littéralement danse du soir, qu’une décision du conseil de novembre 1549, le mardi qui précède la fête de Saint Othmar, interdisait sous peine d’une punition exemplaire. J’ai retrouvé dans le même registre, quelques pages plus loin, une autre occurrence de cette expression.

A la taverne Adriaen Brouwer (1605 - 1638) Alte Pinakothek Munich

Enfin une bonne nouvelle pour les clients des auberges de Rouffach :

La culture de la vigne et le commerce du vin représentent depuis le Moyen-Âge une activité essentielle de Rouffach : les livres censiers décrivent un ban viticole considérable et détaillent des centaines de cantons et lieux-dits dont la plupart des noms sont encore en usage de nos jours.

Le vin produit par les vignes de nos collines s’exporte au-delà des frontières de l’Obermundat où il se retrouve sur les marchés de Suisse ou sur les riches tables de l’Empire. Mais l’essentiel de la consommation reste local, dans les maisons et les familles où on en consomme des quantités importantes. (en moyenne près de trois litres à 6 / 7 degrés d'alcool, par jour et par personne, hommes comme femmes !) Il alimente les nombreux établissements de la ville, permanents ou occasionnels qui détaillent du vin : auberges, tavernes, poêles des corporations, où l’on boit généreusement, si l’on se fie aux nombreux jugements prononcés par les Conseils du Magistrat qui sanctionnent l’ébriété et ses excès, et aux imprécations de l’Eglise contre la fréquentation des tavernes, antichambres de l’enfer.

Générateur d’importants revenus pour la Ville, pour l’évêché et le Grand Chapitre, par de multiples impositions dont la plus importante est l’Umgelt, le commerce du vin, notamment dans les auberges et les tavernes, est très réglementé et étroitement surveillé.

Le présent article a pour objet trois items du règlement des aubergistes et gourmets-jurés Wurt und winsticher Ordnung de 1545, un règlement qui apportera du nouveau dans les habitudes des clients : désormais, dans les auberges, le consommateur aura le choix du vin et ne sera plus obligé de s’en tenir à celui que voudra bien lui servir l’aubergiste ! Ce n’est pas encore une carte des vins très fournie, mais l’aubergiste devra lui proposer au moins deux vins vieux et un vin de la vendange de l’année.

Aura-t-il le choix également entre rouge et blanc ? Le document ne le précise pas…

Illustration: Pieter Bruegel l'aîné: la danse des paysans 1568

La danse, les jeux de hasard, les cabarets, les bains publics, faisaient partie des divertissements qui permettaient d'oublier, pour quelques instants, un quotidien difficile, mais entraînaient souvent, le vin aidant, des excès condamnés par le clergé ou interdits par les règlements du Magistrat.

Nous proposons dans cet article deux items d'un règlement édicté en 1549 à l'issue d'une session ordinaire du Conseil de la Ville. Rappelons que ce Conseil avait également les attributions d'un tribunal de police et comme tel, il jugeait des délits mineurs comme des rixes avec coups et blessures, des injures portant atteinte à l'honneur, de petits larcins, des fraudes, etc.

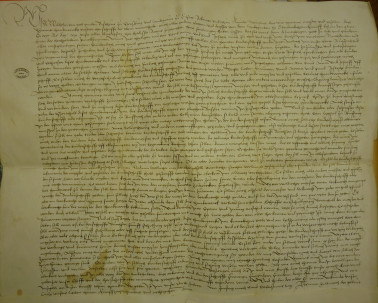

Confrérie des maîtres et compagnons charpentiers 1518 A.M.R. GG 50 Parchemin 673

Confrérie de métiers et confrérie de dévotion...

Pour comprendre ce qu’est une confrérie, il suffit de se souvenir de l’étymologie du mot : le mot confratria est attesté dès le 9ème siècle et a donné au 13ème siècle le mot confrarie puis confrérie sous l’influence du mot frère, issu également de frater. La réalité des premières confréries doit se comprendre effectivement comme on comprend fraternité, un groupe humain que réunissent le souci de l’autre, l’esprit d’entraide.

Une confrérie peut être confrérie de métiers de l’artisanat ou confrérie de dévotion. La première regroupe des individus exerçant un même métier ou des métiers apparentés. Son objectif est principalement de réunir ses membres dans la prière collective lors de célébrations religieuses, messe de funérailles d’un confrère, messes anniversaires de décès, messes des grandes fêtes religieuses de l’année, procession et messe en l’honneur du ou des saints patrons de la confrérie... Le but ultime est de gagner par la prière et les offrandes, le salut éternel, le repos de son âme et de celles de tous les confrères. La confrérie défile en procession avec ses attributs, bannières, écussons, porte-cierges statue du saint patron et assure l’entretien d’une lampe perpétuelle ou d’un cierge allumé sur l’un des autels de l’église paroissiale. L’assiduité à toutes ces célébrations est obligatoire et un manquement est toujours sévèrement puni par une amende. Les confréries jouent également un rôle d’entraide par le prêt d’argent, de petites sommes le plus souvent, destinées à venir en aide à des confrères et à leur famille dans le besoin, et d’autres peuvent assurer l’entretien, à l’hôpital, d’un ou de plusieurs lits destinés à accueillir des confrères malades…

D'autres confréries ne sont pas liées à une profession déterminée : elles sont communément regroupées sous le vocable: confréries de dévotion et de charité. Le lecteur pourra lire à leur sujet les pages qui leur sont consacrées dans obermundat.org : confrérie du Très Saint Rosaire, confrérie de la Reith, confrérie des compagnons boulangers, cordonniers et meuniers, confrérie des forgerons…

Meister und Gesellen des Zimmer Handwerks, die diesseits des Rheines zwischen dem Blauen und dem Landgraben im deutschen Gebiet sesshaft sind, stiften in der Kirche zu Ruffach eine Bruderschaft. 21. Januar 1518.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat