Les cloches dont est question dans cet article sont celles qui se trouvaient dans l'ancien clocher de l'église, la tour octogonale qui s'élève au-dessus de la croisée du transept. Un clocher aujourd'hui vidé de ses cloches depuis la construction de la tour nord au dix-neuvième siècle. On constate sur la photo ci-dessus, l'absence de remplage dans l'une des fenêtres: c'est par cette ouverture qu'étaient hissées les cloches pour les installer dans leur beffroi. La plus grande, et donc la plus grave de ses cloches, installée en 1488, pesait plus de deux tonnes 1/2 ! Ces cloches seront transférées dans la tour nord à l'issue de sa construction commencée après 1870. Enlevées sur ordre des autorités allemandes, elles disparaîtront en avril 1917 et seront remplacées par une nouvelle sonnerie, réalisée par la fonderie F. et A CAUSARD. Le contrat signé par le maire de Rouffach est daté du 10 février 1922. Il concerne la fourniture de 5 cloches, pesant au total 7.275 kilos, en bronze composé de 78% de cuivre rouge et de 22 % d’étain fin de Banca. Chacune porte un nom de baptême et aura chacune ses parrains et marraines:

- Sancta Virgo in coelos assumpta 2750 kilos, sonne SI 2

- Saint Roi Dagobert 2000 kilos, sonne DO# 3

- Sainte Cécile (c’est elle qui sonne les heures) 815 kilos, sonne FA # 3

- Saint évêque Arbogast 1350 kilos, sonne RE # 3

- Saint Valentin 350 kilos, sonne SI 3 (C’est la seule cloche qui soit restée dans le clocher de 1917 à 1923, elle sera refondue en 1923)

Une nouvelle cloche sera installée par le même fondeur dans le clocheton de l'église Sainte Catherine des Récollets: elle est dédiée à Sainte Catherine, pèse 115 kilos et sonne SOL.

Avant l'arrivée de l'électricité, les cloches étaient actionnées manuellement par des sonneurs qui tiraient de longues cordes traversant la voûte: les ouvertures par où passaient les cordes qui actionnaient les cloches de la tour Nord, avant l'électrification de la sonnerie, sont encore visibles dans le bas-côté nord de l'église.

Mais par quelles ouvertures passaient les cordes qui accédaient à l'ancien clocher, au-dessus de la croisée du transept ? Aucune trace n'en subsiste aujourd'hui ... Où et comment sonnait-on ?

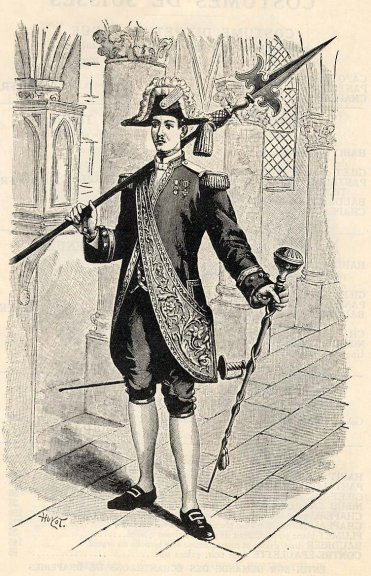

Le Suisse de l’église paroissiale de Rouffach.

Non, le suisse dont il est question ici n’est pas un ressortissant helvète qui se serait égaré dans notre église. Les moins jeunes des lecteurs d’Obermundat.org, ceux de mon âge, se souviennent de cet étrange soldat coiffé d’un bicorne garni de plumes, aux moustaches impressionnantes et au sourcil sévère, armé d’une hallebarde et d’une lourde canne à pommeau, qui faisait régner l’ordre et le silence dans les premiers bancs de l’église où s’agitait une troupe de garçons turbulents…

Ce suisse avait officiellement pour mission d’ouvrir les marches des processions, de protéger la croix et le saint sacrement, d’accompagner les offrandes et aussi de surveiller discrètement l’assemblée. Par son costume et par sa manière, il conférait à la liturgie la solennité et la quiétude qui conviennent au recueillement et à la prière.

Ces suisses d’église, n’ont aucun rapport avec les gardes suisses du Vatican qui sont un corps militaire, créé en 1506, composé de ressortissants suisses. Nos « Suisses » eux, trouvent leur origine dans les Ordonnances royales de 1771, qui instituèrent une pension de retraite pour les vieux soldats. Mais les soldats mercenaires suisses combattant pour le Roi de France furent exclus de cette mesure : il fut alors décidé de les répartir dans les paroisses, et aux frais des paroisses, pour en assurer le gardiennage, la sécurité et le service d’honneur et ils gardèrent leur uniforme.

Ces Suisses ont disparu dans la plupart de nos églises aujourd’hui. Il y en reste encore trois en service à la cathédrale de Strasbourg qui officient lors des grand-messes des dimanches et des fêtes solennelles et dans quelques rares paroisses qui ont maintenu la tradition.

Une tradition qui s’est perdue à Rouffach, où seule la canne à pommeau du dernier Suisse en exercice est exposée au mur de la grande salle paroissiale…

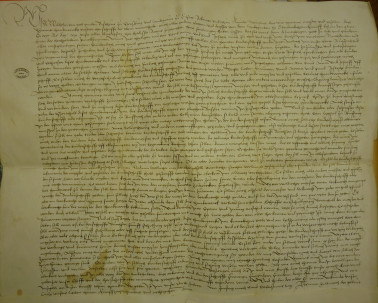

Confrérie des maîtres et compagnons charpentiers 1518 A.M.R. GG 50 Parchemin 673

Confrérie de métiers et confrérie de dévotion...

Pour comprendre ce qu’est une confrérie, il suffit de se souvenir de l’étymologie du mot : le mot confratria est attesté dès le 9ème siècle et a donné au 13ème siècle le mot confrarie puis confrérie sous l’influence du mot frère, issu également de frater. La réalité des premières confréries doit se comprendre effectivement comme on comprend fraternité, un groupe humain que réunissent le souci de l’autre, l’esprit d’entraide.

Une confrérie peut être confrérie de métiers de l’artisanat ou confrérie de dévotion. La première regroupe des individus exerçant un même métier ou des métiers apparentés. Son objectif est principalement de réunir ses membres dans la prière collective lors de célébrations religieuses, messe de funérailles d’un confrère, messes anniversaires de décès, messes des grandes fêtes religieuses de l’année, procession et messe en l’honneur du ou des saints patrons de la confrérie... Le but ultime est de gagner par la prière et les offrandes, le salut éternel, le repos de son âme et de celles de tous les confrères. La confrérie défile en procession avec ses attributs, bannières, écussons, porte-cierges statue du saint patron et assure l’entretien d’une lampe perpétuelle ou d’un cierge allumé sur l’un des autels de l’église paroissiale. L’assiduité à toutes ces célébrations est obligatoire et un manquement est toujours sévèrement puni par une amende. Les confréries jouent également un rôle d’entraide par le prêt d’argent, de petites sommes le plus souvent, destinées à venir en aide à des confrères et à leur famille dans le besoin, et d’autres peuvent assurer l’entretien, à l’hôpital, d’un ou de plusieurs lits destinés à accueillir des confrères malades…

D'autres confréries ne sont pas liées à une profession déterminée : elles sont communément regroupées sous le vocable: confréries de dévotion et de charité. Le lecteur pourra lire à leur sujet les pages qui leur sont consacrées dans obermundat.org : confrérie du Très Saint Rosaire, confrérie de la Reith, confrérie des compagnons boulangers, cordonniers et meuniers, confrérie des forgerons…

Meister und Gesellen des Zimmer Handwerks, die diesseits des Rheines zwischen dem Blauen und dem Landgraben im deutschen Gebiet sesshaft sind, stiften in der Kirche zu Ruffach eine Bruderschaft. 21. Januar 1518.

Dans plusieurs articles précédents, nous avons essayé de montrer que l’histoire se construisait aussi, et surtout, dans le secret des réserves d’archives. Et c’est le plus souvent dans de modestes documents que le chercheur découvre des paillettes, bien minuscules, certes, mais qui finiront par s’allier à d’autres pour former une pépite et un lingot. Parmi ces documents, souvent d’une lecture longue et ardue, pour un résultat parfois assez mince, figurent les livres censiers et les registres de comptes.

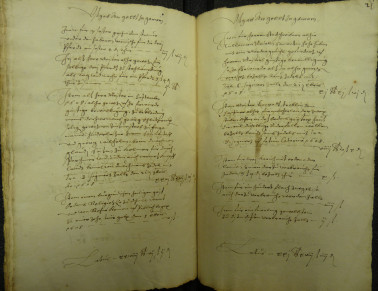

Depuis quelques mois, j'ai entrepris de lire et de transcrire les livres censiers et livres de comptes de la maison de l’Ordre du Saint Esprit, rares documents conservés de cette vénérable institution du Rouffach ancien aux A.M.R. L’un des derniers articles mis en ligne sur obermundat.org se référait au Heülig Geist Register de 1603, tenu par Jacob Anshelm, Schaffner des heiligen Geist Ordens und Hauses zu Ruffach, receveur et comptable de l'Ordre du saint Esprit et de sa Maison de Rouffach.

Il m’a paru intéressant d’en savoir plus sur ce personnage dont les comptes, au chapitre des dépenses en particulier, sont parfois surprenants, surtout lorsqu’on se rappelle que ce sont ceux d’une institution dont la vocation première était de recueillir les enfants abandonnés et les orphelins…

Nous remercions ici François Boegly qui nous a fourni les éléments de biographie dont il disposait sur cette famille Anshelm. Le père de Jacob était greffier épiscopal (Landschreiber) et une pierre tombale à son nom est conservée dans l’église des Récollets de Rouffach.

Jacob sera receveur de l’hospice du saint Esprit et receveur du Klingertaler Hof, la cour domaniale de l’abbaye de Klingental, rue Pairis. Il a également été Meister (Maître) d’une importante confrérie de dévotion, la Reit Bruderschaft. Il est l’oncle de Maria Schlitzweck, épouse du Docteur Johann Remus Quiétanus, astronome et médecin de l’archiduc Léopold d’Autriche. Maria Schlitzweck a également une pierre tombale à son nom conservée aux Récollets.

Les sœurs de Jacob ont toutes épousé des notables : Elisabeth est l’épouse du Burgermeister de Rouffach et en secondes noces du receveur épiscopal de Rouffach, Anne est l’épouse de Tillmann Nevel, greffier de la ville de Rouffach et Catherine est l’épouse de Georges Guillaume Schlitzweck, greffier de la ville d’Ensisheim.

Jacques Anshelm épousera Madeleine Cuentz, qui sera condamnée pour sorcellerie et exécutée sur le bûcher en 1613. Les deux sœurs de Madeleine, Odile, épouse de Melchior Knechtlin, conseiller au Magistrat puis Burgermeister à Rouffach, ainsi que Anna, épouse de Jean Köbler de Wasselone seront, elles également, brûlées vives pour sorcellerie.

Comment et pour quelles raisons trois membres d’une famille de la grande bourgeoisie dirigeante de Rouffach ont-elles pu être compromises dans une affaire de sorcellerie, emprisonnées, torturées, condamnées et exécutées sur un bûcher ?

Je propose au lecteur une transcription et une traduction des pages mentionnant les dépenses de l’année 1608 / 1609, enregistrées dans le livre de comptes de l’ordre du saint Esprit (A / GG 58) . Certains items ne manqueront pas de surprendre... Nous y reviendrons…

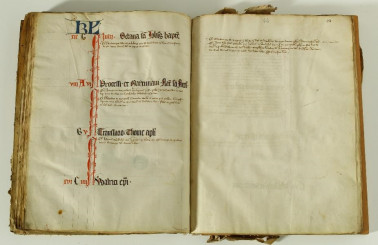

Fig.1 : Bifeuillet 41v-42r du Liber Vitae de Rouffach, A.M.R. A/GG77 © Marie RENAUDIN

« Du parchemin, de la plume , de l'encre… ou la fabrique du Liber Vitae de Rouffach [1] »

Dans un précédent article, Gérard MICHEL m’avait invité à partager avec vous mon expérience au contact du Liber Vitae , ce trésor des archives municipales de Rouffach ; nous avions alors parlé du support parchemin, l’un des composants principaux de certains manuscrits. J'avais alors évoqué la première découverte intrigante, qui nous pousse à nous interroger sur les raisons de l’utilisation d’un type de parchemin précieux, le vélin, pour la réalisation d’un « simple » obituaire.

Dans cette deuxième partie, nous aborderons l’étude des encres qui ont permis de rédiger ce manuscrit.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat