Beaucoup de rouffachois se souviennent, avec un brin de nostalgie pour certains, des Kilwa-Johrmarckt du temps de leur jeunesse qui appelaient dans la ville, pour quelques jours, à l’occasion de la fête patronale du 15 août, une importante partie de la population, celle de la ville mais aussi celle des villages alentour.

Cette importante manifestation était la dernière survivante des quatre grands marchés-foires de Rouffach qui accueillaient autrefois une foule de marchands, saltimbanques, musiciens, acheteurs et curieux, venus des quatre coins du pays : le 14 février, le marché de la Saint Valentin, celui du 7 mai, fête de l’Invention de la Croix, celui du 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie et le 8 septembre fête de la Nativité de Marie.

Lorsque les cloches de l'église Notre-Dame sonnaient à toute volée à quatre heures du matin pour donner du cœur à l’ouvrage au bon peuple…

Depuis le début de notre ère jusqu'à une époque récente, la cloche a été, en Occident, un instrument privilégié de communication de masse du fait de la portée étendue de sa voix.

Avec l’arrivée des moyens de communication modernes, téléphone, S.M.S. et bippers, nous avons perdu l’habitude de cette fonction essentielle des cloches de nos villes et villages : si les plus anciens se souviennent encore avec une pointe de nostalgie du langage « codé » des sonneries d’autrefois, beaucoup n’entendent dans ces « nuisances » qu’un bruit importun…

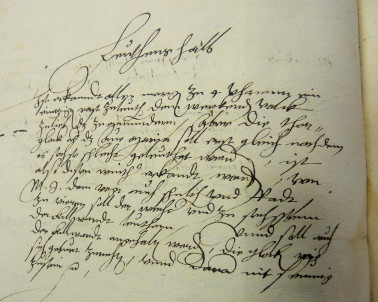

Une image qui intrigue:

Il s'agit d'une vue figurant la place de l'église, avant 1862 / 1863, puisqu'y figure encore un bâtiment qui sera rasé cette année là, à la suite de la vente ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des six logements qui le constituaient,. L'objectif était d'éliminer tous les obstacles qui pouvaient gêner la restauration de l'église Notre-Dame et de dégager un espace pour l'agrandissement de la place du marché. Cette place avait déjà été débarrassée du cimetière qui l'occupait, de la chapelle-ossuaire Saint Nicolas et de toutes les baraques élevées entre les contreforts autour de l’église, dont les dernières disparurent en 1849. Ce fut là une entreprise qui fit couler beaucoup d’encre par action judiciaire.

Le dernier bâtiment, un immeuble abritant les six logements, visible à gauche de la lithographie, disparaîtra en 1862 / 63: die Fräulein Häuser, les maisons des demoiselles.

Le visiteur attentif n'aura pas manqué d'être intrigué par cette corniche moulurée, à la droite de la "porte des Morts" percée dans le mur sud du transept de l'église Notre-Dame. Cette pierre porte la date 1506. De quoi peut-il bien s'agir?

En 1612, l’évêque Léopold a engagé des travaux au château d’Isenbourg… ensuite il a résidé « de façon assez continue » à Rouffach de 1623 à 1625. [1]

Les lecteurs d’Obermundat ont bien en tête cette vue du Rouffach du XVIe siècle de Sébastian Münster qui nous présente une imposante forteresse qui domine et protège la cité. Le jeune archiduc d’Autriche qui venait d’accéder à l’épiscopat depuis quelques années voulait faire d’Isenbourg une demeure plus confortable, un pied à terre où il pourrait séjourner en attendant de pouvoir reprendre un jour ses quartiers à Strasbourg qui, avec sa cathédrale, restait aux mains des luthériens.

Nous consacrerons plusieurs articles à ce personnage peu ordinaire dans lesquels nous présenterons plusieurs profils de Léopold qui seront assez différents de l’image que l’on se fait d’un évêque de nos jours, peut-être conforme au portrait ci-dessus.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat