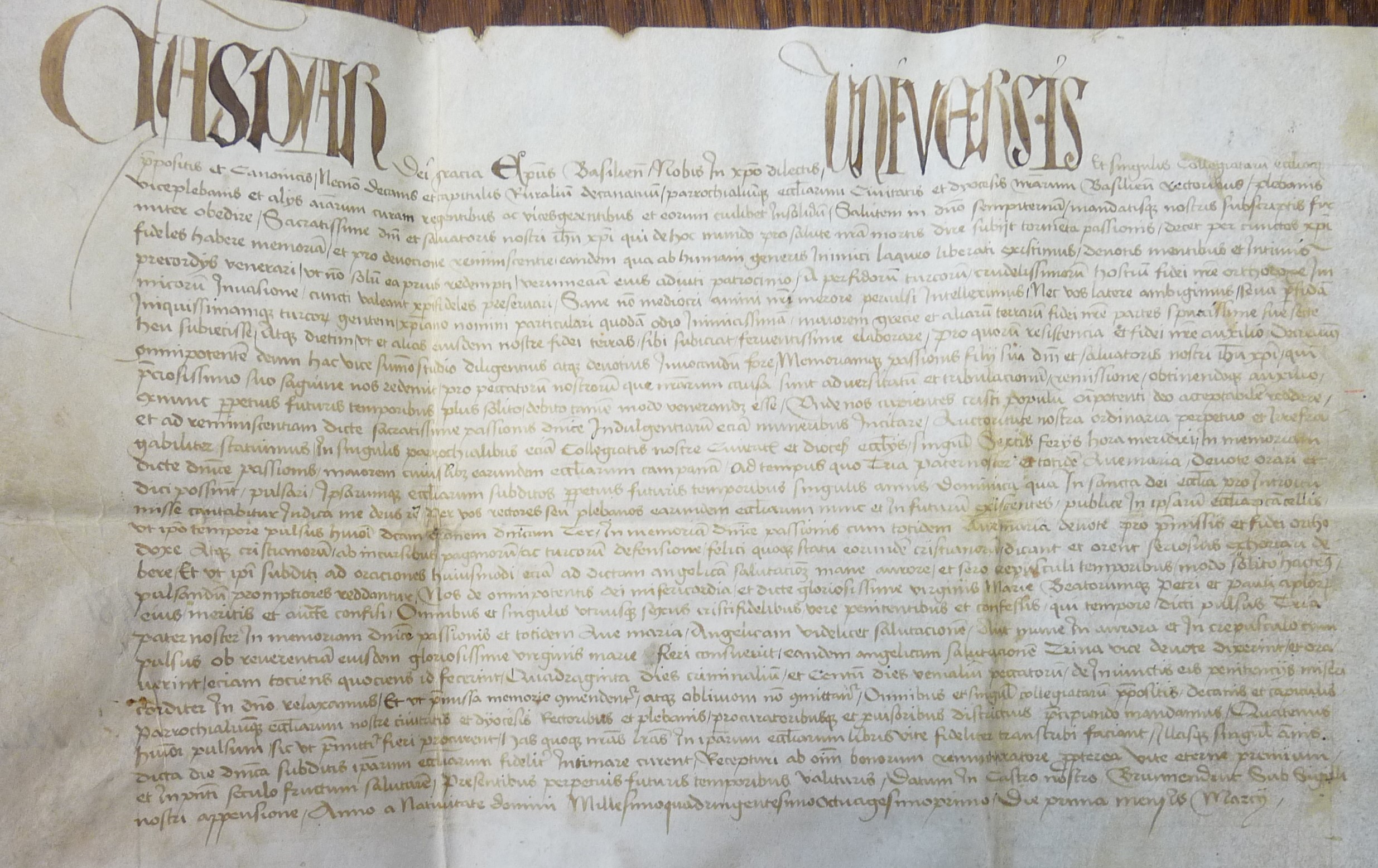

Les cloches dont est question dans cet article sont celles qui se trouvaient dans l'ancien clocher de l'église, la tour octogonale qui s'élève au-dessus de la croisée du transept. Un clocher aujourd'hui vidé de ses cloches depuis la construction de la tour nord au dix-neuvième siècle. On constate sur la photo ci-dessus, l'absence de remplage dans l'une des fenêtres: c'est par cette ouverture qu'étaient hissées les cloches pour les installer dans leur beffroi. La plus grande, et donc la plus grave de ses cloches, installée en 1488, pesait plus de deux tonnes 1/2 ! Ces cloches seront transférées dans la tour nord à l'issue de sa construction commencée après 1870. Enlevées sur ordre des autorités allemandes, elles disparaîtront en avril 1917 et seront remplacées par une nouvelle sonnerie, réalisée par la fonderie F. et A CAUSARD. Le contrat signé par le maire de Rouffach est daté du 10 février 1922. Il concerne la fourniture de 5 cloches, pesant au total 7.275 kilos, en bronze composé de 78% de cuivre rouge et de 22 % d’étain fin de Banca. Chacune porte un nom de baptême et aura chacune ses parrains et marraines:

- Sancta Virgo in coelos assumpta 2750 kilos, sonne SI 2

- Saint Roi Dagobert 2000 kilos, sonne DO# 3

- Sainte Cécile (c’est elle qui sonne les heures) 815 kilos, sonne FA # 3

- Saint évêque Arbogast 1350 kilos, sonne RE # 3

- Saint Valentin 350 kilos, sonne SI 3 (C’est la seule cloche qui soit restée dans le clocher de 1917 à 1923, elle sera refondue en 1923)

Une nouvelle cloche sera installée par le même fondeur dans le clocheton de l'église Sainte Catherine des Récollets: elle est dédiée à Sainte Catherine, pèse 115 kilos et sonne SOL.

Avant l'arrivée de l'électricité, les cloches étaient actionnées manuellement par des sonneurs qui tiraient de longues cordes traversant la voûte: les ouvertures par où passaient les cordes qui actionnaient les cloches de la tour Nord, avant l'électrification de la sonnerie, sont encore visibles dans le bas-côté nord de l'église.

Mais par quelles ouvertures passaient les cordes qui accédaient à l'ancien clocher, au-dessus de la croisée du transept ? Aucune trace n'en subsiste aujourd'hui ... Où et comment sonnait-on ?

Nous proposons ici la suite d'un article consacré au "Suisse" de l'église paroissiale. Elle concernera cette fois, comme annoncé, la tâche des sonneurs de cloches ainsi que celle de l'organiste et des chantres, définie par un règlement adopté par Conseil de fabrique de l'église, le 24 janvier 1845.

Sonnerie des cloches:

art. 36 Le sacristain ne peut être requis de sonner que lorsqu’il n’est question que d’une cloche (la fabrique de l’église ayant un accord avec un sonneur spécial chargé de sonner chaque fois qu’il est question de plusieurs cloches). Ainsi, il ne sonnera que les Angélus (le matin, le midi et le soir), les messes basses, le chapelet, les signaux autres que ceux des dimanches et des grandes fêtes, ainsi que les signaux avec la grande cloche pour l’office nocturne de Noël.

Toutefois le sacristain sonnera, comme précédemment, deux cloches pour la messe paroissiale des jours ouvriers, et pour les messes de l’Avent dites Rorate. [1] Il se fera aider pour cela des servants de messe, comme cela s’est toujours pratiqué.

art. 37 M. le Curé s’étant entendu avec M. le Maire sur l’heure à laquelle l’Angélus devra être sonné désormais le matin, le sacristain sonnera l’Angelus à quatre heures du matin depuis le 15 mais jusqu’au 15 août inclusivement, et à cinq heures tout le reste de l’année.

art. 38 Quant à la sonnerie avec plusieurs cloches, voici l’ordre que le sonneur est chargé d’observer :

- Il sonnera deux cloches les dimanches et les fêtes à la messe de 6 heures

- Trois cloches seront sonnées aux anniversaires, tant fondés que demandés, aux fêtes supprimées pour la grand’messe, aux offices du soir pendant le carême, l’octave de la Fête-Dieu, la dévotion de saint Louis de Gonzague [2], ainsi qu’à la messe de six heures lorsque celle-ci devra être chantée ou que le Saint Sacrement devra être exposé

- Quatre cloches seront sonnées les dimanches ordinaires pour la grand’messe et les Vêpres, la veille au soir après l’Angelus, ainsi que pour les processions ordinaires

- Il sonnera toutes les cinq cloches aux grandes fêtes pour la grand’messe et les Vêpres ainsi que la veille de ces fêtes.

Ces fêtes sont :

- la Circoncision

- l’Epiphanie

- le jour de saint Valentin (14 février pour la grand’messe)

- le Jeudi Saint, pour la grand’messe et au Gloria

- le Samedi Saint (au Gloria et à l’office du soir)

- le jour de Pâques

- le jour de la première Communion

- le jour de l’Ascension

- le samedi de la Pentecôte

- au Gloria, le jour de la Pentecôte

- la Fête-Dieu

- la fête des apôtres Pierre et Paul

- le jour de la saint Arbogaste (sic)

- le jour de l’Assomption

- la Nativité de la Vierge

- le dimanche du Rosaire

- le jour de la Toussaint

- la Dédicace

- le jour de Noël (à minuit et pendant le jour)

Il sonnera de même cinq cloches aux fêtes ordonnées par le gouvernement. La fête du Roi ( le premier mai, jour de la saint Philippe, c'est la fête du Roi des Français, Louis-Philippe, qui régna de 1830 à 1848 ) sera annoncée la veille au soir, après l’Angélus, au son de toutes les cloches pendant un quart d’heure ; il sonnera de même toutes les cloches le jour de ladite fête, tout au matin, après l’Angélus ; et pour l’office, il sonnera comme aux grandes fêtes de l’année conformément aux prescriptions n°7 du présent article.

- S’il se présentait une circonstance extraordinaire, le sonneur exécuterait les ordres que Monsieur le Curé lui donnerait à ce sujet.

- Cette sonnerie avec plusieurs cloches devra durer chaque fois cinq minutes.

- Désormais il ne sera plus sonné qu’un seul signal pour l’office du matin des dimanches et grandes fêtes énumérées ci-dessus. Le signal sera donné un quart d’heure avant l’heure de l’office ; il durera dix minutes ; et cinq minutes avant l’heure de l’office les autres cloches seront sonnées jusqu’à l’heure.

Le sacristain est chargé de veiller à la stricte exécution de ce règlement du sonneur.

L’organiste: pas de musique mondaine, profane ou d'airs de théâtre à l'église !

Observation générale :

- L’organiste évitera avec soin de jouer des airs mondains, profanes, des airs de théâtre, des pièces qui n’auraient aucun rapport avec l’office qu’on célèbre.

- L’harmonie des voix doit exciter à la piété ; les chantres et les musiciens auront soin de n’y mêler rien qui ressente la légèreté ou l’esprit mondain ; ils chanteront d’un ton de piété, d’une voix grave, accentuée, distincte et intelligible. Le pape Benoît V (Encyclique du 19 février 1749, n°9) démontre par l’examen de citations de conciles et autres, que les paroles qu’on chante doivent être chantées surtout de manière qu’elles soient parfaitement intelligibles.

- L’orgue placé dans les ogives ou les voûtes de l’église, entre le ciel et les fidèles réunis pour la prière doit être l’interprète des fidèles auprès de Dieu et de Dieu auprès des fidèles. L’harmonie Les sons qu’il exprime doit (sic) produire et entretenir ces sentiments.

- Les sons de l’orgue doivent donc toujours être graves, comme la voix de Dieu, comme la voix d’une grande foule, recueillie et en prière.

- La mission de l’orgue est d’accompagner le chant de l’église. Quand l’officiant chante exactement, il peut être accompagné à la Préface et au Pater Noster. Hors de là, l’orgue doit être muet quand l’officiant chante.

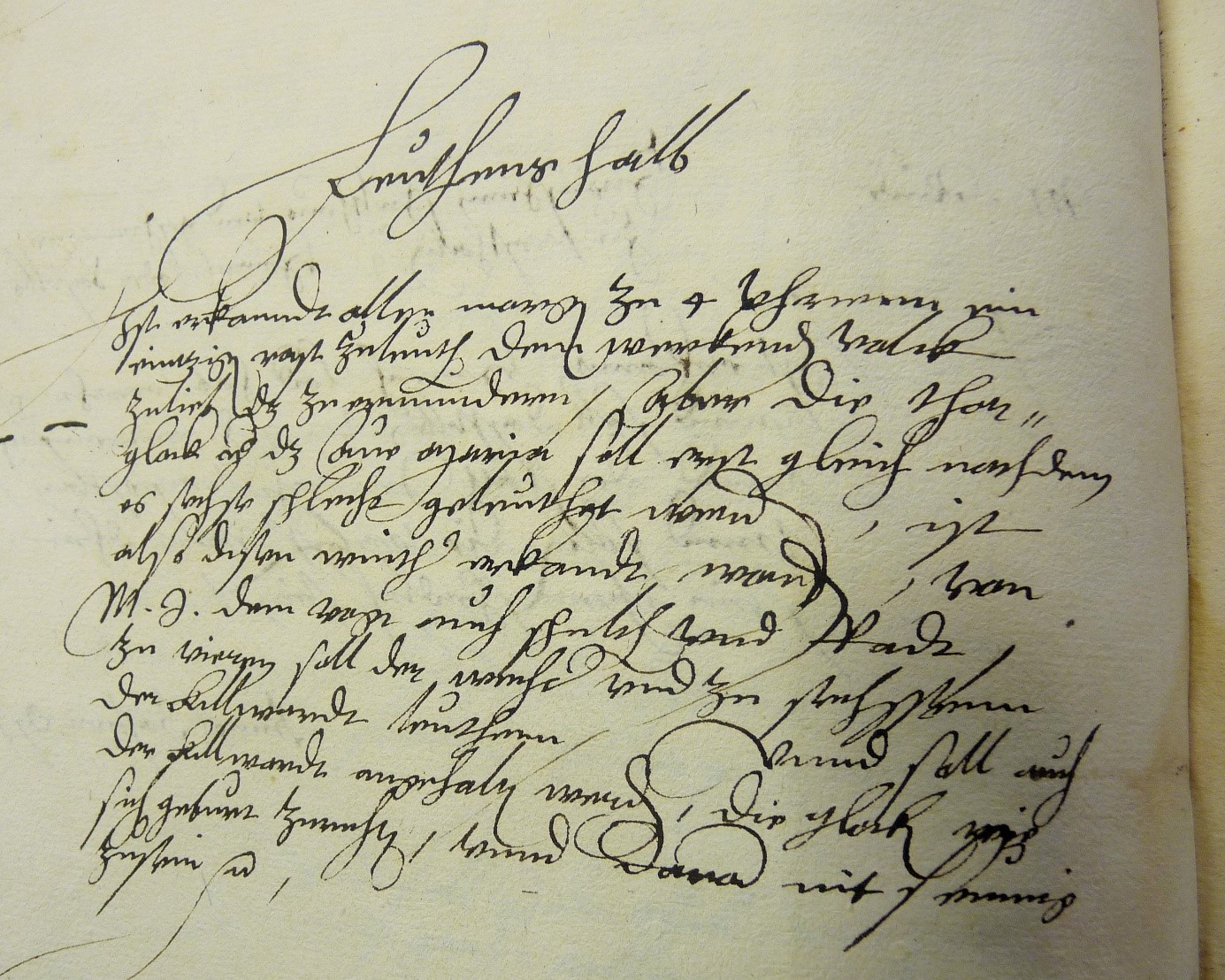

Règlement ou règlement de compte?

Là, les choses se gâtent : alors que dans les paragraphes précédents l’écriture était très soignée, elle devient brusquement très nerveuse et les paragraphes qui suivent, relatifs au chant et aux chantres, ressemblent à un brouillon, surchargé de ratures.

Le rédacteur, à un moment, passe même à la première personne, ce qui n'est pas d'usage dans un règlement, et à plusieurs reprises, se réfère à des ouvrages « officiels » pour appuyer ses exigences : Manuel des cérémonies romaines, Missel, Graduel, Pratique du Plain-Chant, et même une encyclique du pape Benoît, (duquel s’agit-il ?). Il est clair que l’auteur ou les auteurs de ce règlement appréciaient peu les prouesses de l’organiste et encore moins celles des chantres…

Le texte du règlement du chant que propose notre rédacteur qui, visiblement, n’est pas musicien, ressemble assez à un règlement de comptes personnel. Curé de la paroisse ou président du Conseil de fabrique, qui peut bien en être l’auteur ? Peut-être y a-t-il parmi les chantres l’un ou l’autre qui chante trop fort et / ou un peu faux, ce qui « discorde » l’harmonie et irrite les oreilles du curé, et dont il est urgent de se débarrasser ?

Quant à l’organiste, peut-être que ses improvisations trop « mondaines » ou son répertoire trop léger, nuisaient à la gravité solennelle et au recueillement des offices ? Pourtant, on trouve dans la musique d’orgue écrite alsacienne de cette époque, nombre de Sorties et Offertoires « brillants », des Grandes fantaisies, pour le grand chœur de l’orgue, c’est-à-dire le tutti, dans un style « orphéon » théâtral fort prisé en son temps. Si elles sont admises au concert, aucun organiste n’oserait jouer aujourd’hui, pendant un office, ces pièces, volontiers tonitruantes et par ailleurs souvent interminables... Quant aux Entrées et Sorties dites « funèbres », il vaut mieux les oublier...

Observations particulières :

Le chant doit être naturel et approprié aux circonstances

1. Naturel : rien de plus désagréable qu’une voix forcée et qui cherche à se faire entendre. Une pareille voix ne sera jamais naturelle.

Je n’entreprendrai point d’expliquer ce qu’est l’harmonie : c’est un de ces plaisirs que l’on goûte et que tout le monde comprend. Pour ne pas sentir l’harmonie, il faut n’avoir point d’oreille, aussi il n’y a que les sourds qui n’aient aucune idée de l’harmonie. Si sur cent voix parfaitement exercées, il se trouve une seule de ces voix qui sera forcée, fausse, discorde, l’harmonie sera à tout jamais impossible. Si la voix est exacte, elle sera presque toujours agréable.

Rien de plus beau qu’une dizaine de voix d’enfants qui semblent s’essayer seulement. Le plus beau chant sera toujours celui qui sera exécuter par des voix qui s’essayent seulement ; si ce sont des voix mâles, graves, elles seront parfaitement appropriées à l’exécution du plain-chant ; et plus il y aura de ces voix dans une église, plus le chant sera harmonieux.

Tous ceux qui chantent à l’église doivent soigneusement exercer non seulement au chant en général mais aussi être préparés chaque fois au chant qu’ils doivent exécuter.

Les chants ordinaires des grand ’messes, Kyries, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Amen, et cum Spiritus, habemus, etc. doivent être souvent répétés et exécutés strictement d’après le Graduel et le Missel. Il en est de même des chants qui s’exécutent aux services funèbres. Tous ces chants exécutés avec soin sont fort harmonieux, fort goûtés et aimés des fidèles. Quand ils sont mal exécutés, ils font l’effet contraire.

Les différents tons des psaumes ainsi que les psaumes eux-mêmes doivent être souvent répétés. (Pratique du plain-chant, p. 118 et seqq.)

2. Approprié aux circonstances: solennel, simple, lugubre

- solennel aux grandes fêtes

- moins solennel les dimanches

- simple, les jours ordinaires, quand il y a un anniversaire, avec le rite du jour.

- lugubre, aux services funèbres

D’après ces observations, il devrait donc y avoir un ton plus solennel aux grandes fêtes, un ton moins élevé les dimanches, un plus bas que les dimanches, aux anniversaires qui ne sont pas en noir, et un ton plus bas encore aux services funèbres en noir.

Ces règles sont à observer à l’Introït, aux Oraisons, à la Préface, au Sanctus, au Pater Noster et à toutes les autres parties qui sont chantées, soit aux orgues, soit par le prêtre à l’autel.

Qu’on se le dise, dans les chorales et sur les tribunes des organistes! Et gare aux contrevenants !

Mais que peut bien vouloir signifier un ton moins élevé, bas et plus bas encore ? Et un ton « lugubre », aux services funèbres ?

Un dernier article sera consacré au règlement particulier du service du sacristain, lui aussi sur ton du règlement de comptes. Un sacristain qui, d’ailleurs, sera révoqué et remplacé par un nouveau sacristain à la suite d’une décision du conseil de Fabrique du 9 mai 1845.! Le même sort a-t-il été réservé à l’organiste, au chantre et au chœur ? L’histoire ne le dit pas…

Notes:

- [1] Durant le temps de l'Avent, à l'aube du jour naissant, l'Église catholique propose des messes dites Rorate. Célébrées à la lueur des bougies, ces liturgies matinales font des chrétiens des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans l'espérance l'avènement du Messie promis, le Christ :

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem : Ciel, répands ta rosée ! Nuées, faites pleuvoir le Juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur.

- [2] Louis de Gonzague, né le 9 mars 1568 à Castiglione delle Stiviere et mort le 21 juin 1591 à Rome, est un étudiant jésuite mort au service des pestiférés. Il est reconnu saint par l'Église catholique en 1726. Il est fêté le 21 juin.

A suivre ...

Gérard Michel

Droit d'auteur et propriété intellectuelle

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. Toute utilisation d'informations provenant du site obermundat.org doit obligatoirement mentionner la source de l'information et l'adresse Internet du site obermundat.org doit impérativement figurer dans la référence.