photo gérard michel

Faux et usage de faux !

Réalité ou légende ?

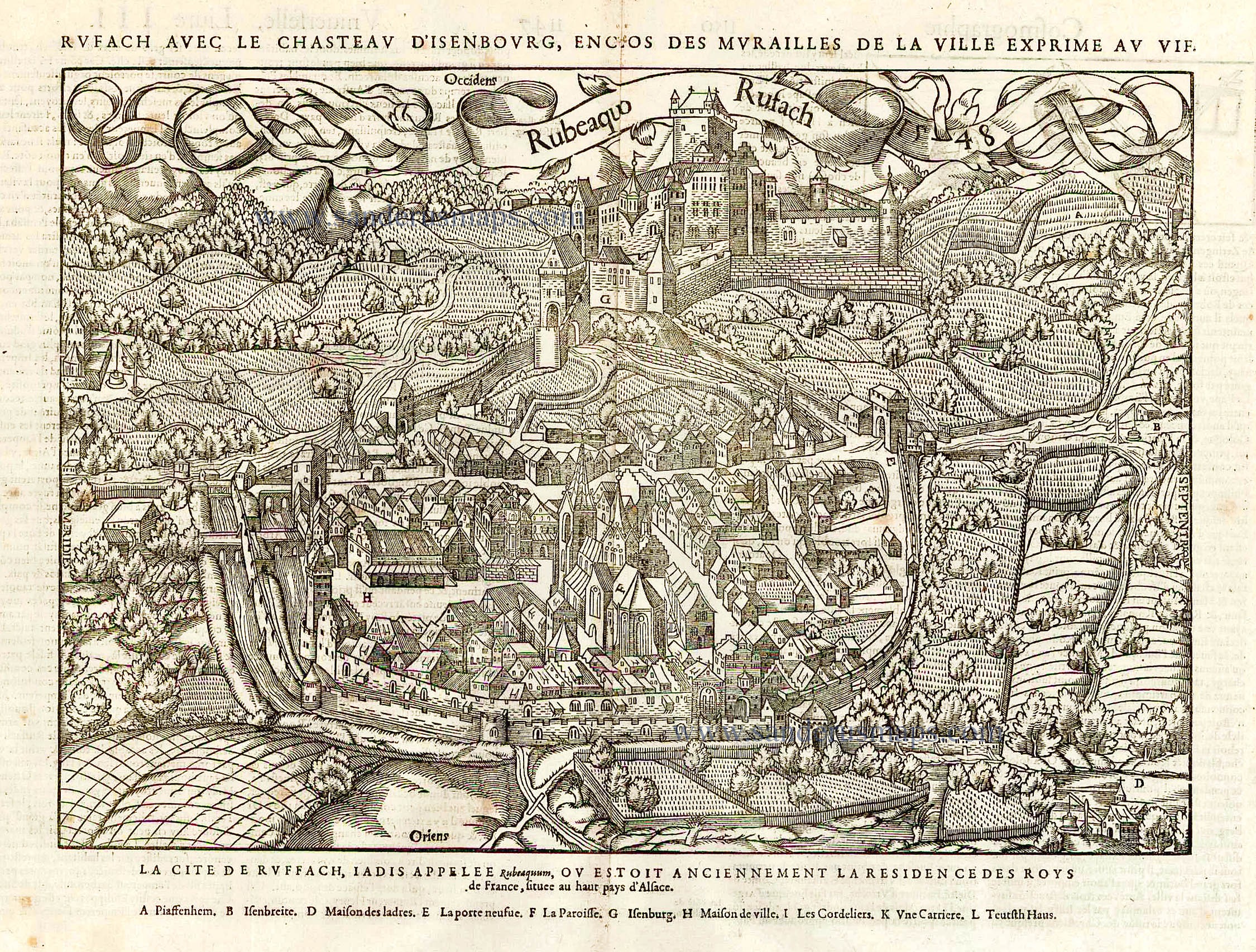

Saint-Arbogast, Dagobert, Sigebert, tous les rouffachois connaissent l'histoire, fondatrice de l'Obermundat, par des visites guidées, des conférences, des articles de presse, internet (peut-être pour quelques lecteurs d'obermundat.org...). Mais qu'en est-il vraiment de cette histoire: réalité historique ou légende? Essayons de faire le point ...

Philippe-André Grandidier, né à Strasbourg le 29 novembre 1752 et mort le 11 octobre 1787, est un bénédictin, historien et archéologue français. Dans sa biographie de saint Arbogast, [1] Grandidier nous offre sa version de la rencontre décisive pour l’ histoire de l'Obermundat, entre saint Arbogast, le roi Dagobert, son fils Sigebert et un vieux sanglier de la forêt d' Ebersmünster…

Le jeune Sigebert, fils unique du roi (Dagobert), était allé chasser dans la forêt […] d’Ebersmünster. Un sanglier d’une grosseur énorme, qu’on avait lancé et qu’on poursuivait avec chaleur, vint en furie à la rencontre de Sigebert, qui avait perdu de vue les chasseurs. Son cheval effrayé, pour éviter la bête, prit le mors aux dents et emporta le fils du roi avec tant de fougue et d’impétuosité qu’il le renversa par terre et le foula aux pieds. Sigebert en fut dangereusement blessé et fut rapporté dans cet état au palais royal.

Dans une si triste conjoncture, Arbogaste fut appelé au palais d’Isenbourg. Il y trouva le roi accablé de douleur, la reine mourante elle-même aux pieds de son fils expirant, et les courtisans baignés de larmes. Le saint prélat passa toute la nuit en prières auprès du jeune prince et il ne les interrompit qu’après avoir rendu le ciel propice à ses désirs. Ses vœux furent exaucés, Sigebert échappa au trépas et combla de joie toute la cour.

Le roi d’Austrasie donna bientôt à Saint Arbogaste une marque de sa reconnaissance, en lui offrant des biens et des richesses. […] Dagobert gratifia vers l’an 675 * l’Église Cathédrale de Strasbourg des meilleures terres de son domaine, savoir, de Rouffach, du palais d’Isenbourg qu’il habitait et du territoire qui l’environnait, auquel depuis on a donné le nom de Haut-Mundat.

* Conrad Pellican et Conrad Wolffhardt datent l'événement en 646 dans la Cosmographie de Sébastian Münster!

Il fit faire un acte authentique de cette donation et le remit au saint évêque en présence des seigneurs de sa Cour. Celui-ci, de retour à Strasbourg, le mit solennellement en présence du clergé, de la noblesse et du peuple sur le grand-autel de l’Église Notre-Dame.

La vérité de cette donation ne fut jamais révoquée en doute, quoique le titre primordial qui l’assure, ne soit pas parvenu jusqu’à nous.

photo gérard michel

La donation du 2 avril 662

Effectivement, l’original de la charte que Dagobert tient dans ses mains, sur le dernier panneau du retable du grand autel de Notre-Dame de Rouffach pour la remettre solennellement à l’évêque de Strasbourg, n’est pas parvenu jusqu’à nous. Ce « titre primordial » a-t-il vraiment existé ?

photo gérard michel

Philippe-André Grandidier, sans citer ses sources, affirme qu’il existait encore au dixième siècle et aurait pu disparaître dans l’incendie de la cathédrale de Strasbourg en 1002. Une disparition qui est évidemment très gênante, puisqu’il s’agit du titre de propriété d’un vaste domaine, « une ville riche de toutes ressources, […]de champs agréables, de plaines, de forêts, d'eaux, de bâtiments, et très peuplée… ». De quoi susciter des envies et alimenter la crainte d’en être dépouillé, sans recours…

L’acte original ayant disparu, un faux diplôme, dont on ne sait d'où il sortait, fut exhibé pour le remplacer… Lui aussi disparut, et il n’est connu que par le recueil de chartes de Strasbourg de Wilhelm Wiegand, Urkundenbuch der Statt Strassburg, paru en… 1879. Thiébaut Walter en propose un court extrait dans Urkunden und Regesten der Stadt Rufach (662-1350) Le lecteur intéressé trouvera à la fin du présent article le texte intégral, en latin, de la donation faite par Dagobert à l’évêque et à l’église de Strasbourg…

Je vous propose une traduction en français du passage retenu par Walter, page 1 de son ouvrage cité :

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, que soit connu de tous les fidèles de la sainte Église de Dieu, nés et à naître, que moi, Dagobert III, roi très noble par la divine clémence […] j'ai donné en l'honneur de la Mère du Seigneur à l'Église de Strasbourg trois de mes meilleures et plus choisies curtes (cours), que je distinguais ainsi des autres pour qu'elles priment sur toutes. L’une est située dans le Bischofsgau ou canton de Bischovisheim et le comté de Kirchheim, l’autre dans le Rufgau ou canton de Rouffach et le comté de l’Ill, et la troisième dans le Spesgau ou canton de Spesburg et le canton de Barr. (Spiez au lac de Thoune, note Th. Walter)…

Cet acte aurait été rédigé au château d’Isenburg et la date est indiquée avec les précisions calendaires médiévales : le 4 des nones d'avril, l'an 7 de l'incarnation du Seigneur 662, indiction 5, sous le règne du roi Dagobert, la 32e année de son règne.

Il s’agit là bien évidemment d’un faux : il n’y a pas de roi Dagobert ayant régné en 662 en Neustrie ou Austrasie et il n’y en a aucun qui aurait pu être en sa 32ème année de règne ! Sans parler du style de cette charte et de formulations totalement anachroniques que signalait déjà l’abbé Grandidier… Wilhelm Wiegand, Urkundenbuch der Statt Strassburg l’avait déjà rangé dans le chartes suspectes, sous le titre « Über die Quellen und die Fälschung Des sources et de la falsification….

Mais ce n’est pas tout : la donation de Dagobert à Arbogast est racontée dans la Vita sancti Arbogasti, une œuvre hagiographique du Xème siècle, un récit de la vie et des miracles attribués à Saint Arbogast. Cette vie de Saint Arbogast a été rédigée par Utho Argentinensis (Utho de Strasbourg), identifié comme Uto III, évêque de Strasbourg, qui a exercé ses fonctions de 950 à 965.

Seul un fragment du manuscrit original est conservé, à la Burgerbibliothek de Berne, sous la cote Cod. 756.98.

Parchemin · 1 f. · 36 x 23 cm ·

Le fragment composé d'un folio fut réutilisé vers 1650, vraisemblablement à Berne comme jaquette de protection d'un cahier d'école de Niclaus Frisching (BBB Mss.h.h. XXIV.183), d'où il a été détaché en 1944.

J’en propose la traduction suivante (I.A. Gemini) :

Le roi, acceptant avec joie cette proposition de l’Évêque,

« Où, dit-il, pourrons-nous trouver un lieu tel qui convienne pour servir la Mère du Roi céleste, à qui appartiennent toutes choses dans les cieux et sur la terre ? »

Et comme il méditait cela en lui-même, et qu'il laissait son esprit parcourir toute l'Alsace, afin de trouver un tel lieu qui pût être jugé apte à une si grande donation, il lui vint à l'esprit que Rouffach (Rubiacum), une ville riche de toutes ressources, c'est-à-dire de champs agréables, de plaines, de forêts, d'eaux, de bâtiments, et très peuplée, convenait comme dot à la Souveraine Reine.

Et le roi ne tarda pas. Le vœu enfin trouvé, le chancelier aussitôt appelé, en présence de ses optimates qui donnaient leur assentiment à un si bon conseil, il fait rédiger un acte (testamentum) afin que Rouffach, avec toutes ses dépendances et ses confins y appartenant, même avec les villages, soit entièrement et intégralement, dès maintenant et pour toujours, sous la domination de la sainte église de Strasbourg : soutenu par une stipulation stable et indissoluble, au service de Marie, Mère de Dieu.

Enrichi par cette noble donation, l'Évêque, ayant pris congé du roi, retourna chez lui ; et ayant convoqué le clergé, l'assemblée des chevaliers et la réunion du peuple, en présence de tous ceux qui assistaient et observaient, il déposa l'acte reçu sur l'autel consacré en l'honneur de Sainte Marie.

Cette Vita a été rédigée vers le milieu Xème siècle, soit près de 3 siècles après la vie du saint, ce qui oblige à l’examiner avec un regard critique et à douter de la véracité historique de l’événement du VIIe siècle qu’elle relate !

L'objectif principal de la Vita semble avoir été de légitimer une revendication territoriale de l'Église de Strasbourg sur Rouffach au Xe siècle. Pour ce faire, elle attribue rétroactivement ce droit de propriété à un saint vénéré et à un roi pieux d'une époque antérieure. Ce récit religieux fournissait alors une justification forte et divinement cautionnée pour un droit indiscutable, crucial pour la protection des biens durant la période carolingienne.

À cette époque, alors que la documentation écrite devenait de plus en plus importante pour affirmer et défendre les droits de propriété, des institutions comme l'évêché de Strasbourg étaient confrontées au défi de sécuriser et de légitimer leurs possessions foncières. Les chartes pouvaient être perdues, endommagées ou contestées.

En intégrant la donation de Rouffach dans la Vita d'un saint vénéré, l'Église de Strasbourg a créé un récit puissant et durable qui liait sa possession de Rouffach directement à une figure sainte et à un acte royal pieux d'un passé révéré. Ainsi, l'hagiographie n'était pas seulement une littérature spirituelle, mais un outil sophistiqué d'affirmation juridique et politique dans le monde médiéval.

Retenons, pour terminer, qu’une transmission de terres royales à l’évêché de Strasbourg n’a jamais été mise en cause. Mais quand a-t-elle eu lieu exactement, dans quelles circonstances, quels en ont été les acteurs, nous n’en savons rien…

Alors conservons la légende, et retenons le récit que nous offrent les volets du retable qui surmonte le maître-autel de notre église paroissiale…

Gérard Michel

Notes:

1] Philippe André Grandidier : L'Histoire de l'Église et des princes-évêques de Strasbourg (1776 - 1778)

Pièces jointes:

photo gérard michel

Droit d'auteur et propriété intellectuelle

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. Toute utilisation d'informations provenant du site obermundat.org doit obligatoirement mentionner la source de l'information et l'adresse Internet du site obermundat.org doit impérativement figurer dans la référence.