A qui s'adresse cette gracieuse grimace?

Dans une vie on n'a que rarement la possibilité de s'approcher de très près d'un détail architectural, d'une clé de voûte ou des sculptures d'un chapiteau pour en examiner les moindres détails. J'ai saisi cette occasion unique , le matin du 5 juillet 2023, où se réunissait à l'église la commission des travaux dont l'ordre du jour était le suivi du chantier de restauration du chœur. Cette visite m'a permis de découvrir les échafaudages et la plateforme "plancher" qui allaient permettre l'examen des enduits de la voûte et des peintures ainsi que celui du décor sculpté, avant leur nettoyage et leur restauration. C'était une merveilleuse occasion de voir de près ce que je n'avais pu apercevoir que de loin au téléobjectif.

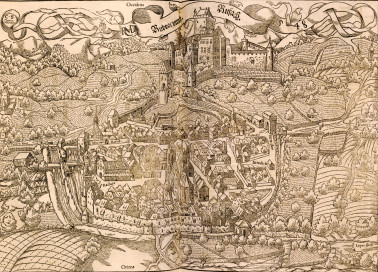

Sebastian Münster Cosmographia Universalis Vue de Rouffach 1548

Reconnaissance des fossés des remparts sud et sud-est (de la Froeschwillertor à la Rheingrafentor)

Nous avons effectué avec Gérard et Marylen Michel un tour de l’enceinte sud-est de Rouffach. S’il est toujours agréable de cheminer dans ce bel environnement, surtout en aussi bonne compagnie, la sortie avait pour objectif de reconstituer autant que possible l’ancien tracé de l’Ohmbach, ou les tracés, car cette rivière, à partir de Soultzmatt, se divise en deux branches dont l’une alimente les moulins, et qui ne se réunissaient qu’à la sortie de Rouffach un peu après la Froeschwillertor (figure 1).

image www.frenchwanderer

Sous le macadam de la place du marché , un trésor inestimable...

J'ai découvert le chantier de fouilles de Luxeuil les Bains il y a une dizaine d'années: la place du marché qui servait ordinairement de parking que j'avais connue auparavant, faisait alors l'objet d'un imposant chantier dans lequel s'activaient des équipes d'archéologues. Ce chantier n'était pas accessible à la visite, mais on pouvait en suivre l'évolution depuis la rue. De larges bâches imprimées fixées le long du grillage de protection, offraient au passant des informations et des explications très complètes sur ce qui se passait là ...

Photo g.michel mai 2023

Ne cherchez pas, elles sont au-dessus de vos têtes!

La seconde tranche des travaux à l’église Notre-Dame se poursuivra par la restauration de l’intérieur du chœur. Des échafaudages supplémentaires seront mis en place pour permettre l’inspection des voûtes, et la restauration des décors peints et des sculptures. Ces travaux nécessiteront le « coffrage » de l’orgue, pour le protéger des poussières inévitables, occasionnées par ces travaux.

Cette campagne permettra également le nettoyage et la restauration des clés de voûtes du chœur, qui ne seront plus visibles pendant le temps des travaux. Je propose ici de les découvrir ou redécouvrir, sur quelques photos. Toutes datent de la même époque, fin XIIIème siècle, date de construction du chœur gothique, remplaçant l'ancien chœur roman.

Et si on regardait un peu en l'air ?

Il n'aura échappé à personne que l’église paroissiale Notre-Dame de Rouffach faisait l’objet d’importants travaux depuis le début de l'année 2022...

La première tranche de travaux est terminée et c’est désormais le chevet de l’église qui fait l’objet d’une restauration extérieure et intérieure. Les verrières du chœur sont progressivement remises en place après nettoyage et restauration et les nombreuses sculptures, également nettoyées et restaurées, ont retrouvé leur place d’origine. D’autres, trop abimées, ont été remplacées et seront patinées par les restauratrices pour les harmoniser avec la patine naturelle des anciennes.

Pour l’instant ces sculptures sont cachées en partie par les échafaudages et les filets de protection qui ont néanmoins permis de suivre le travail des tailleurs de pierre, sculpteurs-imagiers, restauratrices et verriers d’art...,

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat