Obermundat.org prend un peu de repos ... pour travailler à de nouveaux billets hebdomadaires du jeudi! Le prochain article sera en ligne le jeudi 20 août 2020... bon été à tous nos lecteurs et à bientôt !

Le canal Vauban à l'entrée de Weckholsheim (photo G.M.)

Le confinement de ce printemps 2020 n'aura pas été une période d’oisiveté pour ce qui concerne les recherches complémentaires à la construction du canal Vauban. Il y a de cela plusieurs années, Gérard Michel, historien de Rouffach, m’avait informé qu'il avait eu en main des dessins d’ouvrages relatifs au canal, alors qu’il était à la recherche de tout autre chose à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg. Depuis j’ai essayé d’entrer, via Internet, dans cette vénérable institution. Je m’y suis remis alors que nos hautes autorités nous avaient laissé entendre que les « vieux » se devaient de ne pas mettre le nez dehors. et j’ai pianoté durant de longues heures jusqu'à ce que je retrouve ces dessins datant des années 1698/99.

Le propos du présent article ne sera pas l’histoire de la construction du canal qui reliait Pfaffenheim au site de la future Neuf-Brisach, - ceci a déjà été fait dans un article paru dans J'aime Rouffach -, mais le travail des ingénieurs de l’équipe de son concepteur, Jean Baptiste de Règemorte , ingénieur hollandais au service du roi Louis XIV.

Note: les images illustrant l'article sont conservées à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg (B.N.U. "Différents dessins relatifs aux projets de Neuf-Brisach et du canal de Neuf-Brisach à Rouffach, de 1698 à 1716" et sont accessibles en cliquant sur le lien suivant: Gallica B.N.U.

Marie Bigot, gravure sur bois anonyme, vers 1810

Cette année 2020 est le 250ème anniversaire de la naissance du compositeur allemand Ludwig van Beethoven né à Bonn en 1770 et décédé à Vienne en Autriche en 1827. Un autre anniversaire mérite notre attention ; celui du 200ème anniversaire du décès de la pianiste colmarienne et amie de Beethoven, Marie Bigot de Morogues (Colmar 1786 - Paris 1820).

Retable du maître-autel église Notre-Dame de Rouffach: saint Arbogast redonne la vie à Sigisbert

(une œuvre de l'artiste munichois J. Maier. L'autel a été consacré en 1900)

Pour qui s'intéresse à l'histoire de Rouffach, un certain nombre d'ouvrages et d'auteurs sont incontournables. Nous en avons évoqué plusieurs, dans de précédents articles: Materne Berler, Sébastian Munster, Conrad Pellicanus, François de Belleforest ...et bien d'autres encore, et, plus proches de nous, Thiébaut Walter, Hugues Walter et Pierre-Paul Faust...

Je vous propose dans cet article de découvrir l'œuvre de Philippe-André Grandidier qui représente une source importante pour l'histoire de l'Alsace et de l'Obermundat plus particulièrement:

Histoire de l’Eglise de Strasbourg Tome I : Depuis l’établissement du Christianisme en Alsace jusqu’à l’an 817

A Strasbourg, de l’imprimerie de François Levrault, imprimeur de l’Intendance et de l’Université Episcopale

(à découvrir sur Internet, via Google: E-Book-Gratuit)

Philippe-André Grandidier, né à Strasbourg le 29 novembre 1752 et mort le 11 octobre 1787, est un bénédictin, historien et archéologue français. De 1776 à 1778 il publie deux volumes in 4° de L'Histoire de l'Église et des princes-évêques de Strasbourg dont l'auteur nous conduit jusqu'au Xe siècle. Cet ouvrage fut accueilli très favorablement par l'ensemble des érudits Cette histoire de l'église de Strasbourg devait comporter 8 volumes mais Grandidier n'a pu terminer cette œuvre en raison de son décès prématuré, à l’âge de 35 ans. (source Wikipédia)

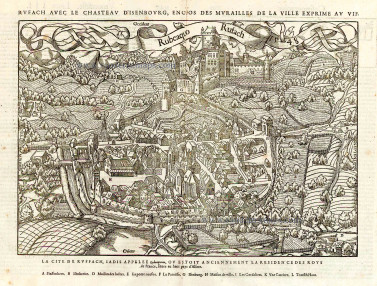

Un plan de Rouffach de la Cosmographie Universelle de Sébastian Münster en français ?

Nous avons maintes fois dans ces pages évoqué l’œuvre de Sebastian Münster une œuvre magistrale publiée à Bâle à partir de 1544 qui connut un grand succès, elle fut l'un des ouvrages les plus lus au XVIème siècle, et fit l’objet de multiples rééditions. Les rouffachois connaissent bien le « plan » de 1548 que nous avons souvent utilisé pour tenter de reconstituer la topographie de la ville de Rouffach dans la première moitié du 16ème siècle. Mais l'image présentée en tête de l'article porte un titre et des notes, en français!

Elle est extraite d'une Cosmographie Universelle, parue à Paris en 1575, dont l’objectif était de réimprimer la Cosmographie de Münster, mais en français : le texte est dû à François de Belleforest (1530- 1583) et 49 planches (dont celle représentant Rouffach) sont tirées de l’œuvre de Sebastian Munster.

Le texte de Belleforest n’est pas une simple traduction de celui de la Cosmographie de Münster : le lecteur pourra s’en rendre compte aisément en comparant le texte allemand avec le texte français. Le traducteur ajoute sa propre interprétation et ses commentaires : pour ce qui est des pages concernant Rouffach, la « traduction » de Belleforest est même plus précise, plus riche, que le texte original allemand de Conrad Pellican et de son neveu Conrad Wolfhard.

Nous vous proposons ci-après quelques passages des pages sur Rouffach de la Cosmographie de Belleforest et à la suite, l’intégralité du texte allemand, toujours sur Rouffach, de la Cosmographie de Münster .

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat