Découvrez l'Alsace d'autrefois avec l'histoire de Rouffach, capitale de l'Obermundat.

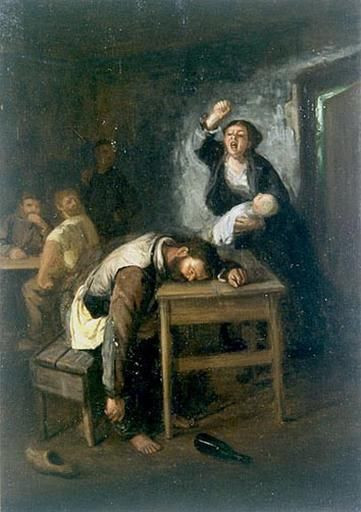

Les Conseillers du Magistrat de Rouffach ne connaissent ni vacances, ni jours fériés ! Ils se réunissent en conseil ordinaire, chaque semaine, sous la présidence du Schultheiss, le « prévôt » de la Ville. Mais ils sont appelés à siéger à d’autres séances : si l’on se réfère aux protocoles conservés aux archives, les réunions du conseil sont particulièrement nombreuses, parfois jusqu’à quatre, cinq, voire plus par semaine et même parfois le dimanche ou veille de fête ! Rappelons que tous ces conseillers appartiennent à une bourgeoisie aisée, qui dispose de revenus considérables qui leur permettent d’exercer un mandat à temps plein… Beaucoup des affaires traitées lors de ces réunions sont des affaires de simple police : il est demandé au Magistrat d’arbitrer toutes sortes de conflits, depuis le déplacement de bornes, l’abattage non autorisé d’un arbre, la divagation d’un âne, jusqu’à des affaires plus sérieuses comme des rixes, coups et blessures, injures touchant l’honneur, l'ivrognerie, le tapage nocturne et même adultère !

Voilà deux sujets débattus am heiligen Weÿnacht Aubend, la veille (et non le soir !) du saint jour de Noël 1614 :

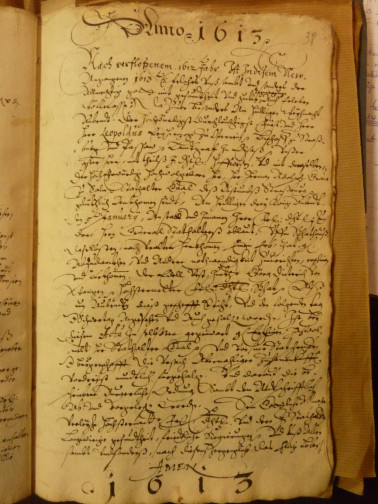

Première page du registre des délibérations du Magistrat année 1613

Dans l’administration de la ville de Rouffach les jours séparant Noël de l'Epiphanie sont un temps particulièrement important : au cours de ces douze jours, une partie des élus du Magistrat démissionne chaque année de leur fonction de conseiller et de juré ainsi que des offices qu’ils exerçaient. Sur les quinze membres élus du Conseil, seuls cinq d’entre eux sont maintenus dans leur poste, ceux qui exercent les charges les plus importantes, celles touchant aux finances de la Ville, dans lesquelles il importe d’assurer la continuité : économe de l’hôpital, de la léproserie, de l’église, receveur de la taille et receveur de l’Umgelt, la taxe sur le vin.

Une fois les nouveaux conseillers réélus et les charges redistribuées, le conseil au grand complet prête serment au cours d’une cérémonie importante, celle du jour du serment, le Schwörtag. Habituellement seuls deux, rarement trois, ne sont pas renommés, remplacés par un membre proche de la famille qui leur cédera son poste dès l’année suivante…

Cette année-là à Rouffach, en 1612, ces festivités sont honorées par la présence du seigneur de l’Obermundat, Léopold, évêque de Strasbourg accompagné d’une partie de sa cour et d’Herman Adolphe, comte de Salm, grand bailli, qui sont arrivés à Rouffach la veille de Noël (am heiligen Weÿnach Aubend). Le douzième jour (am Obent des XII.ten Tags), veille des trois Rois, ils présideront à l’hôtel de ville les cérémonies de la résignation et de l’investiture des nouveaux conseillers du Magistrat et à la prestation des serments. (voir la page Obermundat )

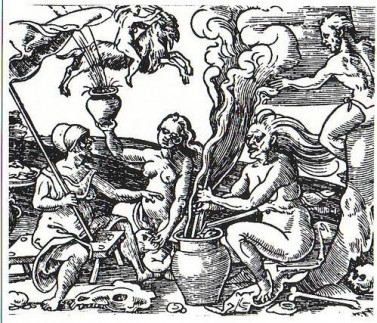

N'en déplaise à ceux qui prétendent le contraire, les veaux volent!

Tout au moins à Eguisheim, en avril 1630 ! A cette époque on réussissait, avec la complicité de l'Esprit mauvais, à faire décoller à peu près n'importe quoi: charrettes, bâtons, fourches, mais jamais de balais!, chiens, chats, lièvres, veaux, chevaux, loups... A califourchon sur ces drôles de montures, sorcières et maîtres sorciers passaient par-dessus remparts et portes de la ville pour rejoindre leurs comparses et fiancés diaboliques pour célébrer leurs noces sataniques au sommet du Bollenberg, par exemple...

C'est tout au moins ce que ces malheureux et malheureuses avouent à l'issue de longs interrogatoires, après avoir été soumis à la Question, appliquée par l'exécuteur des Hautes Œuvres, le bourreau de la ville et ses aides...

C'est le cas de Maria Schlosser, la sage-femme d'Eguisheim, qui, le 23 avril 1630, reconnait dans le troisième item de ses aveux, avoir rejoint une douzaine de ses pareilles, à califourchon sur un veau, suivant son fiancé diabolique Peterlein qui lui, montait un poulain...

Le document n'est pas daté, il figure dans un registre dont les documents sont classés par ordre chronologique : le document qui le suit est daté de 1593 et on peut raisonnablement penser que A FF 11/33 date d’avant cette date.

Le document ne cite pas le nom de l'accusée. Les seuls noms cités sont Margreth MÜNTZENBERGERIN, sa „Gespielin… auch eine Zauberin“, sa comparse, elle aussi sorcière, Beat MEYER, propriétaire à l’époque des faits du “…hoff Muethersheim » et qui avait été son patron et également Meister Hans SCHLEDENMEYER, qui aurait dû être victime des maléfices de l’accusée. Il aurait dû devenir aveugle, mais qui ne l’a pas été, puisqu’au moment des faits, alors qu’il chevauchait entre Thann et la forêt de Pulversheim, il chantait des cantiques, ce qui le protégeait de tout maléfice !

Nous avons failli oublier ROTMENNLEIN, (littéralement le petit homme rouge) l’esprit mauvais, le „fiancé“ satanique de l'accusée.

Ce document est très incomplet: il se réfère à un autre texte, qui n'a malheureusement pas été conservé, qui lui, énumère les différents items des aveux prononcés par une femme accusée de sorcellerie devant l'assemblée des Sibner à l'issue de son interrogatoire. Notre document ne recopie que les items 4, 6, 11, 12, 13 et 14.

Ursula SCHMIDin infanticide et sorcière

Ursula est l'épouse de Hans HÄBERLIN d' Ober Sultz (plus loin elle sera appelée die Heberle et die Heberlerin et la sœur de Michell HILLWECKH, bourgeois de Sultz. L'affaire débute lorsque la petite bonne de la maison découvre sur un tas de fagots de sarments de vignes le cadavre d'un nouveau né, enveloppé dans un drap de lin noir. Très rapidement le bruit court en ville que c'est Ursula, la maîtresse de maison qui aurait tenté de cacher l'enfant dont aurait accouché en secret une servante welche qui avait été à son service neuf mois auparavant: a-t-elle accouché à terme d'un enfant viable, s'agissait-il d'un enfant mort-né, d'un avortement, d'un infanticide, tous ces bruits alimentent la rumeur, une rumeur qui conduira Ursula au bûcher. La mère de l'enfant a quitté la ville, à aucun moment de "l'inquisition" qui a suivi les enquêteurs n'ont cherché à retrouver sa trace pour pourvoir l'interroger...

Les différentes pièces de ce volumineux dossier feront l'objet d'un développement détaillé dans un article ultérieur.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 24

- sorcellerie 23

- Quietanus 16

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- église Notre-Dame 12

- Thiebaut WALTER 11

- Materne BERLER 11

- Orgue 10

- Liber Vitae 9

- Jean Simon MULLER 9

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2024 Obermundat