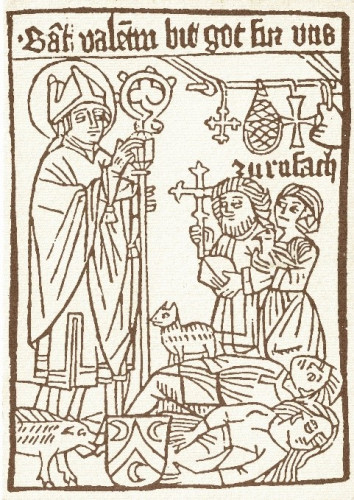

Sant Valentin bit got für uns zu rufach

Elsässisches Wallfahrtsbild um 1480

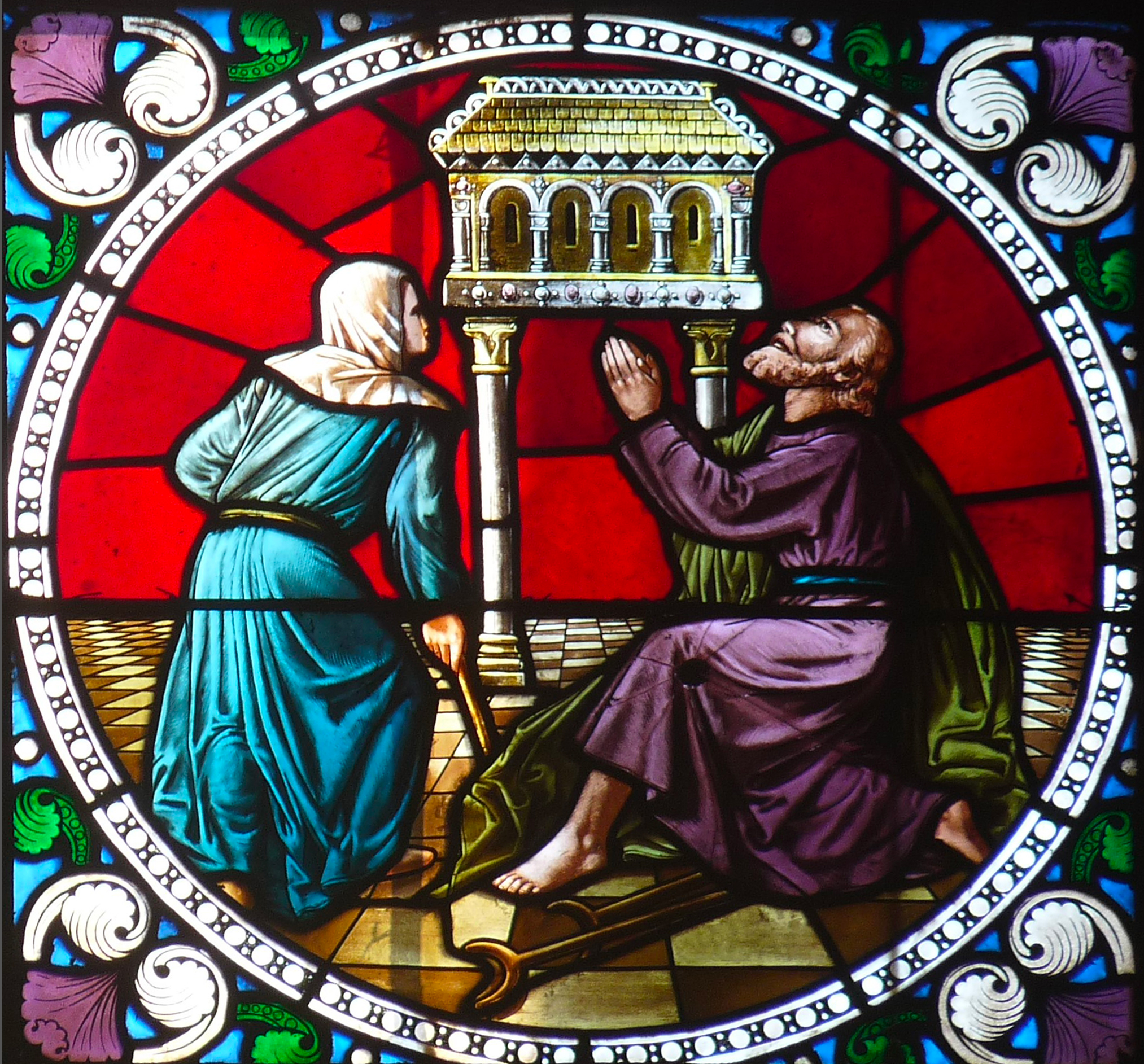

Personne n'ignore, au moins l'espère-t-on, qu'il existait à Rouffach jusqu'à la fin du 18ème siècle, au pied du château d'Isenbourg, un prieuré bénédictin mentionné pour la première fois en 1183, mais probablement plus ancien, qui devint rapidement un lieu de pèlerinage célèbre à travers l’Europe d’alors : il accueillait les épileptiques et leur famille qui venaient prier et implorer la guérison de leur mal devant les reliques de saint Valentin. Au 15ème siècle, on construisit un hôpital spécialisé pour l'accueil et les soins de épileptiques qui aurait même été le premier de ce type. L'hôpital ferma au siècle suivant et le site disparut avec la Révolution française. Il n'en reste aujourd'hui que le souvenir : une rue, la rue du Prieuré, un grand vitrail représentant saint Valentin dans l'absidiole du transept sud de l’église paroissiale et, dans la même absidiole, un buste-reliquaire en bois doré du 18ème siècle, représentant saint Valentin, provenant de l'ancien prieuré. Sans oublier une grande toile en attente de restauration, Saint Valentin et l'épileptique, provenant elle aussi du même prieuré.

Buste reliquaire de saint Valentin, évêque et martyr, église Notre-Dame de Rouffach

Au moment de la fondation du pèlerinage, les moines avaient obtenu de l’évêque de Strasbourg l’autorisation de recueillir des aumônes, soit sur place à la chapelle, soir au cours de tournées de quêtes dans le diocèse. Des moines quêteurs parcouraient ainsi les villes et villages du diocèse de Strasbourg et progressivement étendirent leur tournée aux diocèses de Bâle et même celui de Constance. Ces expéditions procuraient au prieuré les ressources nécessaires et faisaient connaître au loin les miracles et les guérisons d’épileptiques.

La notoriété du pèlerinage était telle que l'empereur Frédéric III avec son fils Maximilien et plusieurs princes électeurs, avait lui-même fait un pèlerinage à Rouffach pour vénérer Saint-Valentin. L'empereur Maximilien lui-même, le 18 mars 1507, prit sous sa protection spéciale le monastère et l'hôpital de Rouffach et se rendit lui-même en pèlerinage avec sa cour en 1511.

Le lecteur trouvera ci-dessous un article du Dr. Louis Pfleger (1932) sur le sujet des quêteurs de Saint Valentin de Rouffach. L'article est en allemand, j'en propose un traduction en français qui sera suivie du texte original en allemand.

Les quêteurs de saint Valentin

Une contribution à l'étude des croyances populaires religieuses en Alsace

Par Dr. L. Pfleger

Au Moyen Âge, on appelait Botschaften des pèlerins qui parcouraient les villages en collectant des aumônes. Munis de reliques de saints, ils prêchaient sur les places publiques, distribuaient des indulgences, souvent fausses, et quémandaient des dons pour un sanctuaire célèbre du saint dont ils vantaient les miracles. Ces saints étaient particulièrement invoqués pour certaines maladies : saint Antoine l'Ermite contre le feu de saint Antoine, saint Quirin contre les scrofules, saint Hubert contre la rage et saint Valentin contre l'épilepsie. Les collecteurs de saint Valentin parcouraient de vastes régions.

Ces collecteurs d'aumônes étaient connus du peuple sous le nom des « vier Botschafter ». Une des formules de malédiction les plus puissantes du Moyen Âge était "Dass dich die vier Botschaften ankommen !" Que les malédictions des quatre Quêteurs te saisissent », comme nous l'indique Johannes Agricola dans ses « Sept cent cinquante proverbes allemands » (Haguenau 1531, p. 328).

Souvent, on se contentait d'une seule de ces malédictions : que le mal de Saint-Guy, ou de Saint-Antoine, ou de Saint-Quirin, ou de Saint-Valentin te saisisse. Les communautés et l'Église s'élevèrent contre cette coutume, et c'est ainsi qu'à Rufach, vers 1390, le conseil menaça d'une punition publique quiconque maudirait l'autre en invoquant la lèpre, la peste, Saint-Antoine, Saint-Valentin, Saint-Hubert, Saint-Quirin ou d'autres maux similaires ».

Le centre et le point de départ du culte très répandu au Moyen Âge d'un martyr romain, Saint-Valentin, était le prieuré bénédictin du même nom dans la petite ville d'Obernai, en Alsace, alors sous l'autorité de l'évêque de Strasbourg. Les origines de ce monastère et du culte de Saint-Valentin qui lui était associé ne sont pas tout à fait claires. Le chroniqueur de Rouffach, Materne Berler (début du XVIe siècle), rapporte qu'autour de l'an 1001, trois moines du monastère clunisien français de Chézy (près de Château-Thierry) se rendirent à Rome et reçurent de l'abbé de Saint-Praxède le chef du martyr Saint-Valentin. Sur le chemin du retour, ils arrivèrent de nuit devant la ville de Rouffach et, ne pouvant y être reçus, en tant qu'étrangers, passèrent la nuit sur la colline d'Isenbourg. Le lendemain matin, ils ne parvinrent pas à emporter la relique, qui retournait toujours sur la colline. Ils firent part de ce miracle aux gens de Rouffach qui vinrent en nombre et vénérèrent la relique : et nombreux furent ceux qui, atteints du "mal qui fait choir", c'est-à-dire de l'épilepsie, furent guéris. Avec la permission de l'évêque de Strasbourg, Alawich, une chapelle fut construite en l'honneur de la Vierge Marie et de saint Valentin sur les lieux du miracle.

Si l'on fait abstraction dans ce récit de ses éléments légendaires, il reste le fait qu'en l'an 1001, la relique d'un martyr du nom de Valentin arriva à Rufach et qu'une chapelle y fut construite en son honneur. Le même chroniqueur Berler rapporte ensuite, sur la base d'un document fiable encore conservé, que le monastère de Saint-Valentin fut fondé en 1183 par l'évêque Henri de Strasbourg. C'est pourquoi la première information de Berler a été mise en doute. À tort, probablement. Le document de l'évêque Henri stipule simplement que, sur leur demande, des moines du monastère bénédictin de Notre-Dame-aux-Champs près de Metz ont reçu à leur demande, sur une colline près de Rufach un emplacement pour y ériger un monastère. Le prieur - ce n'est pas une grande abbaye ! - reste dépendant du prieur de Metz. D'un second document de l'évêque, sans date, nous apprenons que l'église du monastère devait être consacrée à Sainte-Marie. Ce n'est qu'en 1308 que le monastère apparaît sous le nom de Saint-Valentin.

À cette époque, elle avait été déplacée du sommet de la colline vers la ville, à l'emplacement d'une ancienne chapelle Sainte-Marguerite. Il semble qu'elle ait adopté le nom de Valentin après cette translation, alors qu'elle portait encore le titre de Saint-Jean-Baptiste en 1209. Le fait qu'elle soit désormais appelée Saint-Valentin laisse supposer que le pèlerinage vers la relique de Valentin était déjà important, puisque dès 1308, l'évêque Jean autorise le monastère à entreprendre des collectes, marquant ainsi le début des "Botschaften" de Saint-Valentin. Le fait que l'information de Berler, selon laquelle le chef du martyr serait arrivée à Rufach en 1001, soit très probable, ressort du fait que les bénédictins du prieuré de Metz se sont installés à Rouffach en 1183. Or, le monastère de Metz dépendait de l'abbaye de Chezy-sur-Marne, c'est-à-dire du monastère dont les moines avaient apporté la relique à Rouffach. Il est donc presque évident de supposer que ces premiers moines sont restés près de la chapelle de Rouffach et ont pris en charge le pèlerinage naissant. Avec son essor croissant, l'abbaye française prit la décision de fonder un monastère propre, qui fut peuplé par des moines de Metz, plus proche. Encore en 1645, l'abbaye de Chezy revendiquait des droits sur le prieuré de Rouffach. Celui-ci se développa de manière optimale grâce au pèlerinage. Des pèlerins sains et malades venaient de toutes parts à Rufach. Nous sommes bien informés à ce sujet pour le XVe siècle. Ce que les pèlerins cherchaient ici, c'était la guérison de l'épilepsie. La manière dont Saint-Valentin acquit cette spécialité n'a aucun fondement dans sa légende. Ni la célèbre Légende dorée ni aucune autre passionale [1] allemande ancienne ne parlent de ce pouvoir de guérison de Saint-Valentin. En Italie et en France, le saint était invoqué de manière générale pour les maladies incurables. Ce n'est qu'en Allemagne qu'il est spécifiquement associé à l'épilepsie.

Pourquoi ? Le peuple a établi un lien étymologique entre son nom et le verbe « choir » (fallen) [2], c'est pourquoi il est devenu le saint populaire contre la maladie qui fait tomber, « das vallende », « den vallient », comme on l'appelle dans certaines légendes allemandes ; on disait en Alsace « sant Veltins Krankheit », « Veltinsgebreste » ou encore « die Siechtage Sant Veltins », le mal de saint Valentin. Des mendiants malins simulaient souvent cette maladie pour émouvoir la charité publique. Ainsi, en 1403, une femme de Sélestat fut bannie de la ville pendant un an pour avoir demandé l'aumône en disant qu'elle souffrait du mal de Saint-Valentin, alors qu'elle et son mari n'en souffraient pas. Et en 1406, les habitants de Sélestat punirent une autre femme parce qu'elle avait versé de l'eau bouillante sur son enfant pour faire croire qu'il était tombé au feu lors d'une crise d'épilepsie.

Étant donné que le monastère de Rouffach devait s'occuper de l'hébergement des nombreux pèlerins, il avait besoin de moyens considérables qu'il cherchait à obtenir par des collectes. Au début, on collectait uniquement en Alsace, mais à partir du XVe siècle, également dans d'autres diocèses allemands. Les "Botschaften" de Saint-Valentin prirent une grande ampleur sous le prieur Jean Sanzetti (1465-1506), qui reconstruisit l'église de pèlerinage et fit ériger un grand hôpital pour les épileptiques où les malades pouvaient trouver refuge. Lui-même entreprit une collecte en Allemagne en 1469. En 1480, lors d'un grand jubilé où toutes les autres indulgences et collectes devaient normalement être suspendues, l'évêque de Strasbourg autorisa les prédicateurs des "Botschaften" de Valentin à poursuivre leur œuvre. Cette même année, les collecteurs de Rouffach apparaissent dans le diocèse d'Eichstätt ; en 1485, nous les trouvons à Würzburg, où les Antonites locaux leur contestèrent le droit de collecter. Les antonites, qui collectaient eux-mêmes partout, incitèrent en 1493 le prince-électeur de Saxe à interdire aux Rouffachois, qui mendiaient en Saxe, de collecter, mais l'évêque de Meissen les y autorisa, car ils pouvaient présenter des privilèges pontificaux et impériaux, et l'empereur Frédéric III avec son fils Maximilien avait lui-même fait un pèlerinage à Rouffach pour vénérer Saint-Valentin l'année précédente. L'empereur Maximilien lui-même, le 18 mars 1507, prit sous sa protection spéciale le monastère et l'hôpital de Rouffach. Le fait que cet hôpital était également très fréquenté de loin est attesté par une lettre que le conseil municipal de Nuremberg remit le 27 juin 1507 à un fils de bourgeois démuni, Michael Murner, à l'intention du prieur de Rufach, afin de lui obtenir l'admission à l'hôpital, car le conseil avait appris "qu'il y avait dans votre monastère une fondation louable et un hôpital où, par amour de Dieu et par les mérites de Saint-Valentin, on accueillait et entretenait avec une nécessité raisonnable les personnes malades et pauvres". Le malade, selon la lettre, est "accablé par la grave maladie de l'épilepsie".

C'est à la fin du Moyen Âge que le pèlerinage à Saint-Valentin connut son apogée. Sa renommée est attestée par les gravures sur bois dont quelques-unes se sont conservées dans les Pestblätter [3] publiées par le père Heitz. Le saint est représenté en évêque, à côté de lui un cochon, devant lui un jeune couple en crise d'épilepsie, derrière lui un autre couple, la femme offrant un poulet, l'homme un pain et une croix. Sébastien Brant a célébré le pouvoir de Saint-Valentin dans un poème latin. Son ami Geiler de Kaysersberg vante l'eau de Saint-Valentin comme remède efficace « contre la maladie qui fait choir ».

Les habitants de Rufach considéraient le chef de Saint-Valentin comme un trésor précieux. Ils le portaient lors de leurs processions solennelles. Lorsque les Jésuites de Sélestat entrèrent en possession du prieuré, complètement ruiné, en 1618, ils relancèrent la vénération de Saint-Valentin et mirent la relique en sécurité pendant les guerres. Un jour de novembre 1720, toute la ville défila en procession solennelle jusqu'à Saint-Valentin pour remercier Dieu de l'avoir préservée de la peste. Lors des tempêtes de la Révolution, l'église de Saint-Valentin fut complètement ruinée, mais la boîte crânienne du saint, enfermée dans un buste, est toujours vénérée et conservée dans l'église paroissiale de Rufach.

Nous serions surpris si la vénération de notre saint s'était limitée à Rufach. Les "Botschaften" de Saint-Valentin, qui parcouraient les villages et les villes, ont largement contribué à la popularité du saint. À Guebwiller, il sauva la ville des Armagnacs en février 1445, et en remerciement, le conseil décida de célébrer chaque année la Saint-Valentin (14 février) comme une grande fête. L'église Saint-Léger conserve encore aujourd'hui un tableau représentant le sauvetage de la ville. On trouve des autels à Saint-Valentin au XVe siècle à Thann, à Saint-Martin à Colmar et à Breisach. À Attenschwiller (près de Huningue), Valentin détrôna le patron de l'église, Romain. Il était co-patron à Saint-Amarin, où son culte est toujours florissant aujourd'hui.

Dans le Bas-Rhin, nous voyons les évêques de Strasbourg œuvrer en faveur de son culte. En 1357, l'évêque Jean de Lichtenberg consacra dans la chapelle de Haut -Barr un autel renfermant des reliques de Saint-Valentin. À Saverne, en 1450, l'évêque Albert prit sous sa protection la confrérie des tailleurs. C'est certainement un évêque de Strasbourg qui ouvrit le culte de Saint-Valentin dans la chapelle du château de Guirbaden. Malheureusement, nous ne savons rien des débuts de ce pèlerinage qui, encore aujourd'hui, attire chaque année le jour de la Saint-Valentin de nombreux pèlerins ruraux dans la chapelle située sur le "Veltesberg", comme on appelle Guirbaden dans les environs. Mais ici, le saint n'est pas invoqué contre l'épilepsie, mais contre les maladies du bétail. La chapelle Saint-Valentin de Guirbaden a également contribué à ce que, dans la commune voisine d'Obernai, l'église dite de Bechlers, consacrée en 1455, ait Valentin comme co-patron. Depuis 1411, il est également co-patron d'un autel de l'église Saint-Georges de Haguenau et de la chapelle consacrée en 1456 dans le cimetière de l'église Saint-Jean de Wissembourg. Dès 1349, on le trouve aux côtés des saints auxiliaires (Nothelfer) Léonard et Christophe sur un autel de la cathédrale de Strasbourg, et d'une lettre d'indulgence délivrée la même année par l'abbaye bénédictine de Saint-Walburg, il ressort que sa fête était également célébrée de manière particulière dans l'église de ce monastère. La fête de la Saint-Valentin est également mentionnée spécialement dans une indulgence accordée en 1300 à l'église Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg.

À Strasbourg même, il existait un centre particulier du culte de Saint-Valentin : la "cour Saint-Valentin" dans la rue des Juifs, avec sa propre chapelle. Il est probable que cette chapelle ait été construite à la place de la synagogue détruite, comme chapelle expiatoire, après la tuerie des Juifs du 24 juin 1349. Le chroniqueur strasbourgeois Mieg rapporte que la cour Saint-Valentin était habitée en 1642 par le maître des travaux Töder von Diersberg et que la chapelle, située entre la Fasanengasse et la Junferngasse, était "peinte de haut en bas". Il y décrit un grand tableau en trois volets, daté de 1411. Le volet central était une fondation « eine Stiftung » de Gerfasius Gering, procurateur de la cour de Saint-Valentin à Erfurt. Sur le chœur, Mieg mentionne deux inscriptions portant les noms d'anciens chapelains. La cour Saint-Valentin avait donc son propre clergé. Cela ne doit pas nous surprendre, car elle était, comme l'hôpital de Roufach, un établissement pour les épileptiques. L'inscription du donateur du tableau, Gerwasius Goring d'Erfurt, indiquée par Mieg, montre qu'il existait également dans cette ville un établissement similaire pour les épileptiques, dont il était le procurateur. Malheureusement, nous ne savons plus rien de l'organisation et de l'activité de la cour Saint-Valentin de Strasbourg.

Tout comme on offrait des porcs aux maisons des antonites, les fidèles charitables offraient des poulets à la cour de Saint-Valentin. Au début du XVIe siècle, le réformateur strasbourgeois Matthäus Zell s'en moquait : "Les Stationierer [4] de Saint-Valentin acceptent, au lieu d'un poulet, un bœuf entier."

La popularité du guérisseur est également attestée par le cantique du recueil de chants catholiques du diocèse de Strasbourg de 1697, dont la première strophe se lit comme suit :

Ton aide et ta consolation sont dans nos pensées, Saint-Valentin.

Emporte toutes les mauvaises maladies, les maladies et les tourments.

Chasse-les de nous, Saint-Valentin.

Traduction Gérard Michel, avec l'aimable complicité de l' I.A.

Saint Valentin évêque et martyr, fenêtre de l'absidiole du bras du transept sud, église Notre-Dame de Rouffach

Bibliographie :

Paul Adam Charité et Assistance en Alsace au Moyen Âge Librairie Istra Strasbourg 1982

P.P.Faust Aus der Geschichte des Priorates und der Epileptiker Wallfahrt St.Valentin in Rouffach dans Sonderdruck aus Epilepsie 84

Grandidier : Nouvelles œuvres inédites de Grandidier Tome troisième Pages 237 à 241 avec la liste des prieurs de Saint Valentin

Antoine Arnauld : Artifices et Violences des Jésuites d’Allemagne page 11. Dans Œuvres de Messire Antoine ARNAULD Docteur de la Maison et Société de Sorbonne Tome 32 MDCCLXXX

Theobald Walter : Das Priorat zu St. Valentin Die Dinghöfe und Ordenshäuser der Stadt RUFACH Zabern 1898

Materne Berler: Chronique

Dr. L. Pfleger: Sankt Veltins Botschaft 1932

Der Kult des hl. Valentin im Elsass

Peter Assion Reinhardsachsen und der hl. Valentin von Rufach Badische Heimat 56 (1976) Freiburg in Br.

Joseph Levy: Die Wallfarten der Heiligen im Elsass Alsatia Sélestat 1926

Notes:

[1] Passional : Sammlung von Leidensgeschichten der Märtyrer. Eine liturgisch verwendete Legendensammlung wird als Passional bezeichnet.

Un passional est un recueil biographique relatant la vie, les souffrances et la mort des martyrs.

[2] En allemand le V se prononce F et donc le prénom Veltin (Valentin en allemand) se prononce Fèltin, qui phonétiquement se prononce comme fällt-hin , (du verbe fallen = tomber), qui signifie : « qui tombe, qui choit ».

[3] Littéralement feuillets de peste: des images pieuses représentant le saint guérisseur et accompagnées d’une invocation, une prière, destinées à protéger du mal

[4] Stationierer : Bettelmönch, der mit Reliquien im Lande umherzieht, sie zeigt und damit angeblich Heilungen verrichtet oder Seelen aus dem Fegefeuer erlöst; daher mit dem Nebensinn des Bettlers und Schwindlers, Gauners, der gelegentlich zur Haupt Vorstellung wird

Moine mendiant qui vagabonde dans le pays, porteur des reliques qu'il exhibe et dont il prétendait qu'elles avaient le pouvoir de guérir ou de délivrer des âmes du purgatoire ; le mot a pris ici le sens péjoratif de mendiant, d'escroc, de fripon ...

Gérard Michel

photos g.m.

Droit d'auteur et propriété intellectuelle

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. Toute utilisation d'informations provenant du site obermundat.org doit obligatoirement mentionner la source de l'information et l'adresse Internet du site obermundat.org doit impérativement figurer dans la référence.

-o-o-o-o-

Texte original en allemand: Sankt Veltin Ein Beitrag zur religiösen Volkskunde des Elsasses

Von Dr.L.Pfleger

Botschaften nannte man im Mittelalter die in den Dörfern herumwandernden Almosensammler, die mit Reliquien bestimmter Heiliger herumzogen, auf offenen Plätzen predigten, Ablässe, oft gefälschte, erteilten und milde Beiträge bettelten für irgendein berühmtes Heiligturn des Heiligen, dessen Wunderkraft sie anpriesen. Es waren besonders Heilige, die in bestimmten Krankheiten angerufen wurden, wie der hl. Antonius der Einsiedler gegen das sogenannte Antoniusfeuer, der hl. Quirinus gegen Skrofeln, der hl. Hubert gegen Tollwut und der hl. Valentin gegen Epilepsie. Dessen Sammler zogen weit durch die Lande. Diese Almosensammler waren unter dem Namen der «vier Botschaften» im Volke allgemein bekannt, und eine der kräftigsten Verwünschungsformeln des Mittelalters war «Dass dich die vier Botschaften ankommen», wie uns Johannes Agricola in seinen «Sybenhundert und fünfzig Teutscher Sprichwörter» (Hagenau 1531, S. 328) mitteilt. /

Vielfach begnügte man sich mit einem einzigen dieser Flüche: dass dich Sant Veitstanz, oder Sant Anthoni, oder Sant Kurin (Quirin), oder Sant Velten ankomme. Gemeinden und Kirche schritten gegen diese Unsitte ein, und gerade in Rufach bedrohte um das Jahr 1390 der Rat mit öffentlicher Kirchenbusse den, «wer dem andern fluchet: die blateren, pestilenz, S. Anthonien, Sant Veltins, Sant Huperth, Sant Kurin oder ander dergleichen blag»

Zentrum und Ausgangspunkt des im späteren Mittelalter sehr verbreiteten Kultus eines römischen Märtyrers S. Valentin war das gleichnamige Benediktinerpriorat in dem dem Bischof von Straßburg unterstehenden oberelsäsischen Städtchen Rufach. Die Anfänge dieses Klosters und der mit ihm verbundenen Valentinsverehrung ist, nicht ganz klar. Der Rufacher Chronist Matern Berler (Anfang des 16. Jahrhunderts) berichtet, dass um das Jahr 1001 drei Mönche aus dem französischen Kluniazenserkloster Chézy (bei Château-Thierry) nach Rom zogen und dort von dem Abte des St. Praxedisklosters das Haupt des hl. Märtyrers Valentin erhielten. Auf dem Rückweg kamen sie nachts vor die Stadt Rufach, und da sie als Fremde nicht mehr eingelassen wurden, übernachteten sie auf dem Isenburghügel. / Am andern Morgen vermochten sie die Reliquie nicht mitzunehmen, sie kehrte stets auf den Berg zurück. Nun benachrichtigten sie die Bürger Rufachs von dem Wunder, diese kamen und verehrten die Reliquie, namentlich wurden viele, die mit «den fallenden Siechtagen», d. i. Epilepsie, oder wie es noch jetzt in der elsässischen Volkssprache heißt, der «fallenden Krankheit» behaftet waren. geheilt. Mit Erlaubnis des Straßburger Bischofs Alawich wurde eine Kapelle zu Ehren Mariä und des hl. Valentin erbaut. Wenn man diesen Bericht der typischen Legendenzüge entkleidet, bleibt die Tatsache bestehen, dass i. J. 1001 die Reliquie eines Märtyrers Valentin nach Rufach kam, und dass ihr zu Ehren eine Kapelle erbaut wurde. Nun berichtet derselbe Chronist weiter, und zwar auf Grund einer noch erhaltenen zuverlässigen Urkunde, dass das Valentinskloster i. J. 1183 von Bischof Heinrich von Straßburg gegründet wurde. Daher hat man die erste Nachricht Berlers in Zweifel gezogen. Wohl mit Unrecht. Die Urkunde des Bischofs Heinrich besagt bloß, dass Mönche des Benediktinerklosters Notre- Dame-aux-Champs bei Metz auf ihre Bitten einen Hügel bei Rufach angewiesen bekamen als Platz für ein Kloster. Der Prior - es ist keine große Abtei! - bleibt vom Metzer Prior abhängig. Aus einer zweiten Urkunde des Bischofs, die kein Datum trägt, erfahren wir, dass die Klosterkirche der hl. Maria geweiht sein soll. Erst i. J. 1308 erscheint das Kloster mit dem Namen St. Valentins. / Um diese Zeit war es von Hügel in die Stadt an Stelle einer alten Margaretenkapelle verlegt worden. Es scheint, dass es seit der Übertragung den Namen Valentins übernähme nachdem es noch 1209 den Titel des hl. Johannes Baptista getragen hatte. Dass es nun St. Valentin hieß, lässt darauf schließen, dass die Wallfahrt zu der Valentinsreliquie bereits stark war, denn schon 1308 erlaubt Bischof Johann dem Kloster, Sammlungen zu unternehmen, St. Veltinsbotschaft beginnt jetzt ihren Weg. Dass Berlers Nachricht, 1001 sei das Haupt des Märtyrers nach Rufach gekommen, sehr wahrscheinlich ist, geht daraus hervor, dass sich die Benediktiner des Metzer Priorates 1183 in Rufach niederließen. Das Metzer Kloster aber war abhängig von der Abtei Chezy-sur-Marne, also von dem Kloster, dessen Mönche die Reliquie nach Rufach gebracht hatten. Danach ist die Annahme fast selbstverständlich, dass jene ersten Mönche bei der Kapelle zu Rufach verblieben und die entstehende Wallfahrt betreuten. Mit ihrer steigenden Blüte fasste man in der französischen Abtei den Entschluss, ein eigenes Kloster zu gründen, das von dem näher gelegenen Metz besiedelt wurde. Noch i.J. 1645 machte die Abtei Chezy Ansprüche auf das Rufacher Priorat. Dieses entwickelte sich dank der Wallfahrt aufs beste. Von allen Seiten her pilgerten Gesunde und Kranke nach Rufach. Für das 15.Jahrhundert sind wir darüber gut unterrichtet. Was die Pilger hier suchen, war die Befreiung von der Fallsucht. Wie St. Valentin zu dieser Spezialität kam, hat in seiner Legende keine Grundlage. Weder die berühmte Legenda aurea (Goldene Legende) noch irgend ein ältere deutsches Passionate reden von dieser Heilungsgabe des hl. Valentin. In Italien und Frankreich wurde der Heilige allgemein für unheilbare Krankheiten angerufen. Nur in Deutschland ist ihm die Epilepsie vorbehalten. / Warum? Das Volk brachte seinen Namen mit «fallen» in etymologische Verbindung, daher wurde er der volkstümliche Heilige gegen die fallende Sucht, «das vallende», den «vallient», wie sie in einigen deutschen Legenden hieß; sant Veltens Krankheit, Veltinsgebreste, die Siechtage Sant Veltins, sagte man im Elsass. Schlaue Bettler täuschten das Uebel oft vor, um die öffentliche Mildtätigkeit zu rühren. So wurde i. J. 1403 eine Frau aus Schlettstadt ein Jahr aus der Stadt verbannt, «davon dass sy hiesch (bettelte) von sante Veltinsgebreste, uns hette Sy und ir denselben Gebresten nit.“ Und i. J. 1406 straften die Schlettstadter ein anderes Weib, weil es sein Kind mit siedendem Wasser begossen hatte, damit man glauben solle, es wäre in einem epileptischen Anfall ins Feuer gefallen.

Da das Rufacher Kloster für die Unterkunft der vielen Pilger zu sorgen hatte, brauchte erhebliche Mittel, die es durch Sammlungen aufzubringen suchte. Zuerst sammelte man bloß im Elsass, seit dem 15. Jahrhundert auch in andern deutschen Diözesen. Einen grossen Umfang nahm «St. Veltinsbotschaft» unter dem Prior Johann Sanzetti (1465-1506), der die Wallfahrtskirche neu aufbaute und ein großes Spital für Epileptiker errichten ließ, in dem die herbeigeeilten Kranken Aufnahme fanden. Er selber nahm 1469 eine Sammlung in Deutschland vor. Als i. J. 1480 ein grosser Jubiläumsablass stattfand, wobei gewöhnlich alle anderen Ablässe und Kollekten unterbleiben mussten, gestattete der Bischof von Straßburg den Verkündern der Veltinsbotschaft, ihr Werk fortzusetzen. In diesem selben Jahre erscheinen die Rufacher Sammler im Bistum Eichstätt; 1485 finden wir sie in Würzburg, wo ihnen die dortigen Antoniter das Sammeln streitig wachten. Die Antoniter, die selber überall kollektierten, veranlassten i. J. 1493 den Kurfürsten von Sachsen, den Rufachern, die in Sachsen bettelten, die Kollekte zu untersagen, aber der Bischof von Meissen liess sie zu, da sie päpstliche und kaiserliche Privilegien vorweisen konnten und Kaiser Friedrich 111. mit seinem Sohn Maximilian im Jahre zuvor selber nach Rufach zu St. Valentin gepilgert war. Kaiser Maximilian selbst hat am 18. März 1507 das Kloster und Spital zu Rufach in seinen besonderen Schutz genommen. Dass dieses Spital auch von weither sehr besucht war, beweist ein Brief, den der Stadtrat von Nürnberg am 27. Juni 1507 dem unbemittelten Bürgerssohn Michael Murner für den Prior von Rufach mitgab, um ihm Aufnahme im Spital zu verschaffen, denn der Rat hat erfahren, «das bei euerm closter ein lobliche stiftung und Spital sey, darinne umb Gotteswillen und verdienst des hl. Sanndt Valentinss solche beschwerte und dorfftige Menschen angenommen und mit ziemlicher Notdurft enthalten werden». Der Kranke ist, so heißt es in dem Brief, mit «der schweren Plag des hohen Siechtums beladen». In die Zeit des ausgehenden Mittelalters fällt die Blütezeit der Valentinswallfahrt. Von ihrem Ruhm zeugen die Holzschnitte, von denen sich noch einige in den von P. Heitz herausgegebenen Pestblättern erhalten haben. Der Heilige ist als Bischof dargestellt, neben ihm ein Schwein, vor ihm liegt ein junges Ehepaar epileptischen Anfall, hinter ihm naht ein weiteres Paar, die Frau opfert ein Huhn, der Mann ein Brot und ein Kreuz. Die Macht St. Valentins hat Sebastian Brant in einem lateinischen Gedicht besungen. Sein Freund Geiler von Kaysersberg preist das St. Valentinswasser als heilsam „für den fallenden Siechtagen.“

Die Rufacher betrachteten das Haupt St. Valentins als einen kostbaren Schatz. Sie führten es in ihren feierlichen Prozessionen mit. Als die Schlettstadter Jesuiten im Jahre 1618 in den Besitz des ganz verfallenen Priorats kamen, haben sie die Valentinsverehrung wieder gehoben und in Kriegszeiten die Reliquie in Sicherheit gemacht. An einem Novembertag des Jahres 1720 zog die ganze Stadt in feierlicher Prozession nach St. Valentin, um Gott zu danken, dass er sie vor der Pest bewahrt habe. In den Stürmen der Revolution ist die Valentinskirche ganz verschwunden, aber die in einer Büste des Heiligen eingeschlossene Hirnschale wird noch heute in der Rufacher Pfarrkirche verehrt und aufbewahrt.

Es würde uns wundern, wenn sich die Verehrung unseres Heiligen nur auf Rufach beschränkt hätte. Die Sankt Veltinsbotschaft, die durch die Dörfer und Städte zog, sorgte hinlänglich für die Volkstümlichkeit des Heiligen. in Gebweiler errettete er im Februar 1445 die Stadt aus den Händen der Armagnaken, wofür der Rat beschloss, den Valentinstag (14. Februar) jährlich als Hochfest zu feiern. Noch heute verwahrt die St. Leodegariuskirche ein Tafelbild, das den Vorgang der Errettung der Stadt veranschaulicht. Valentinsaltäre finden wir im 15. Jahrhundert in Thann, St. Martin zu Colmar, in Breisach. Zu Attenschweiler (bei Hüningen) verdrängte Valentin den Kirchenpatron Romanus. Nebenpatron war er in St. Amarin, wo sein Kult Hoch heute blüht.

Im untern Elsass sehen wir die Bischöfe von Straßburg für seinen Kult tätig. Im Jahre 1357 weihte der Bischof Johann von Lichtenberg in der Kapelle zu Hohbarr einen Altar ein, der Reliquien des hl. Valentin barg. In Zabern stellte im Jahre 1450 Bischof Albrecht die Schneiderzunft unter seinen Schutz. Es war sicher auch ein Straßburger Bischof, der die Schlosskapelle auf Girbaden dem Valentinskult öffnete. Leider wissen wir gar nichts über die Anfänge dieser Wallfahrt, die noch heute jährlich am Valentinstag zahlreiche ländliche Pilger in die Kapelle auf dem «Veltesberg» führt, wie Girbaden in der Umgegend genannt wird. Aber hier wird der Heilige nicht gegen die Fallsucht, sondern gegen Krankheiten des Viehes angerufen. Die Valentinskapelle auf Girbaden wird auch bewirkt haben, dass im nahen Oberehnheim die i. J. 1455 eingeweihte sogenannte Bechlerskirche Valentin als Mitpatron erhielt. Er ist seit 1411 auch Mitpatron eines Altars in der St. Georgskirche zu Hagenau und der 1456 eingeweihter Kapelle auf dem Friedhof der Johanneskirche zu Weissenburg. Schon 1349 finden wir ihn neben den Nothelfern Sankt Leonhard und Christoph auf einem Altar des Straßburger Münsters, und aus einem in demselben Jahr ausgestellten Ablassbrief der Benediktinerabtei St. Walburg ist ersichtlich, dass auch in der Kirche dieses Klosters sein Fest besonders begangen ward. Auch in einem i. J. 1300 der Straßburger Jung-St.-Peterskirche verliehenen Ablass ist der Valentinstag besonders erwähnt. /

Zu Straßburg selbst war ein besonderes Zentrum des Valentinskults der «Veltinshof» der Judengasse mit eigener Kapelle. Wahrscheinlich ist diese Kapelle nach der am St. Valentinstag 1349 stattgehabten Judenverbrennung als Sühnekapelle an Stelle der niedergerissenen Synagoge errichtet worden. Der Straßburger Chronist Mieg berichtet, dass der Veltinshof i. J. 1642 von Stettmeister Töder von Diersberg bewohnt gewesen und dass die zwischen der Fasanen- und Jungferngasse gelegene Kapelle „über und über gemalt sei. Er beschreibt ein großes dreiteiliges Gemälde, das mit der Jahreszahl 1411 versehen war. Das mittlere Bild war eine Stiftung von „Gerfasius Gering procurater curie divi Valentini in Erfonda“. Auf dem Chor verzeichnet Mieg zwei Inschriften mit Namen ehemaliger Kapläne. Der Veltinshof hatte demnach eigene Geistliche. Das darf uns nicht wundern, denn er war wie das Rufacher Spital eine Anstalt für epileptische Kranke. Die von Mieg angegebene Inschrift des Gemäldestifters Gerwasius Goring von Erfurt zeigt, dass auch in dieser Stadt ein ähnliches EpiIepsiehaus bestand, dessen Prokurator er war. Leider wissen wir über die Organisation und die Tätigkeit des Straßburger Veltinhofs nichts mehr. Wie den Antoniter Häusern Schweine geopfert wurden, so spendeten die mildtätigen Gläubigen dem Veltinshofe Hühner. Im Anfang des 16. Jahrhunderts spottete der Straßburger Reformator Matthäus Zell darüber: „Die Stationierer S. Veltins nehmen, statt eines Huhnes auch einen ganzen Ochsen an.“

Für die Popularität des Krankenheilers zeugt auch das Kirchenlied im katholischen Gesangbuch des Bistums Straßburg von 1697, dessen erste Strophe lautet:

Dein Hülff und Trost ligt uns im Sinn,

St. Valentin.

Nimm alle böse Krankheit hin,

Siechtum und plagen

Thu von uns jagen,

St. Valentin