Compte-rendu du Conseil, tenu le mardi qui suit Invocavit Année LXX (1570)

L’hôpital Saint Jacques et la léproserie sont des établissements «publics» contrairement à l’hospice du Saint Esprit ou au prieuré de saint Valentin. Leur gestion est confiée à un Spitalpfleger ou un Guetleüthpfleger (administrateur de l’hospice ou de la léproserie) qui gère les recettes et les dépenses et rend compte de sa gestion au Stattschaffner (l’économe de la Ville). Mais ces deux personnages ne sont que des administrateurs et sont peu, ou pas, présents dans l’hôpital ou la léproserie. Celui qui gère la maison au quotidien est le Meister et éventuellement une Meisterin (le maître ou la maîtresse de l’hospice), rémunérés par l’hôpital, qui entretiennent les locaux, s’occupent du chauffage, de l’éclairage, ainsi que de la nourriture et qui font appliquer le règlement intérieur.

En échange de quoi, le Spitalmeister dispose gracieusement d’un logement à l’hôpital, d’étables et écuries, ainsi que de granges. Il est dispensé du paiement de la taille, des tours de garde et des veilles, sauf ordres contraires du Magistrat. Il doit exploiter les terres de l’hôpital et ses 8 schatz de vignes. Il dispose également d’un jardin à la porte de Froeschwiller.

L’examen attentif des dépenses de l’hôpital ou de la léproserie aboutit rapidement au constat qu’elles ne sont pas ou peu affectées directement aux « pensionnaires » eux-mêmes : chauffage, entretien des bâtiments, frais de blanchisserie, beaucoup de dépenses pour des frais d’écriture… et là aussi, tout est prétexte à des libations ou « troisième mi-temps » à l’issue des comptes et des bilans, qui ne profitent guère aux nécessiteux. De nourriture, point ! C’est l’argent et les denrées alimentaires collectées qui servent exclusivement à l’entretien des Bettler...

Au cours de sa session ordinaire du mardi qui suit le Dimanche Invocavit de l’année 1570, le conseil décide de congédier le Spitalmeister, qui se serait rendu coupable de mauvais traitements sur les nécessiteux de l’hôpital !

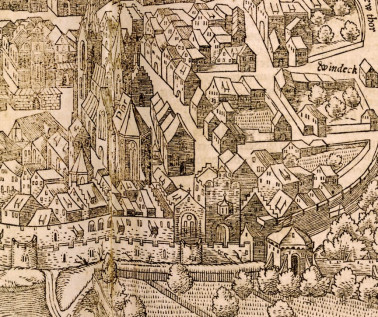

Sebastian Münster: vue de la chapelle de l'hôpital Saint-Jacques et de la porte de Froeschwiller

Dans le règlement de l'Hôpital Saint-Jacques de 1606, il est à remarquer que dans tout le document, parmi les 3052 mots qui le composent, on ne trouve à aucun moment les mots Kranken ou Siechen, (malades) ou l’une ou l’autre de leurs formes : il n’y est question que de Bettler, de mendiants, de vagabonds. Dans d’autres documents sur le même sujet, même constat : les « pensionnaires » de l’hôpital sont désignés par les mots : die Arme, die arme Nodtleÿdtende, die Armen und Nothürftige, die Hausarmen, die arme Leüth, die Armen undt Betürftigen… les pauvres, les nécessiteux (un mot peut également désigner des malades, maladie et pauvreté allant de pair).

Et même si dans d'autres textes figurent les mots Krancken et Siechen, malades, on ne trouve pas de mention de soins du corps à apporter au malade. Les seuls soins qui sont évoqués sont ceux de l'âme, la confession et les saints sacrements...

L'essentiel de la mission de l'hôpital, établissement "civil" géré par le Magistrat, se limite donc à l'accueil, l'hébergement et le chauffage. La nourriture, elle, est assurée par les familles et surtout par la générosité de la population de la ville... Quant aux soins médicaux, il n'en est jamais fait mention, ce qui ne signifie pas qu'ils n'existaient pas: la présence de médecins à l'hôpital ne sera attestée qu'au siècle suivant.

Et tout ne s'y passe pas toujours très bien pour les pensionnaires, ainsi que le dénonce cet extrait d'un protocole du Magistrat de 1616:

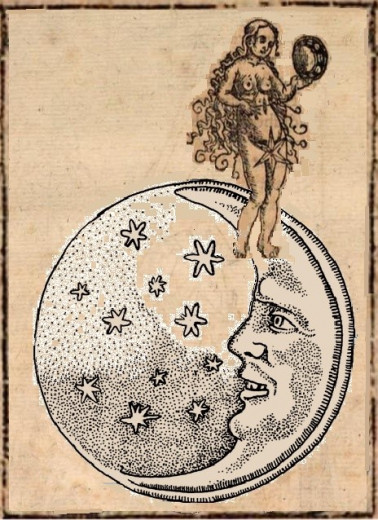

" Le 6 juin 1617, cinquante minutes environ après le coucher du Soleil, se produisit une conjonction de la Lune et Vénus qui souleva l’admiration de tout Ulyssipone. Vénus semblait chevaucher la Lune…"

Disons-le franchement : de nos jours, un tel événement n’intéresserait guère plus de 1% du public… sauf si, par un hasard rare, l’actualité venait à marquer une pause. Un présentateur en panne d’informations sensationnelles pourrait alors lui consacrer quelques secondes à la fin de son journal télévisé.

Mais en ce début de XVIIe siècle, Johannes Remus Quietanus commente largement ce rapprochement virtuel de La Lune et de l’étoile du Berger dans un courrier adressé à son ami le mathématicien impérial Johannes Kepler. Les nouvelles politiques y ont aussi la primauté : Quietanus relate d’abord le décès de l’archiduc Maximilien III.

Une étude de cette lettre nous éclairera sur le rang de celui qui deviendra quelques années plus tard Bestellter Physicus (médecin en titre) de la ville de Rouffach, ainsi que sur ses préoccupations médicales et astronomiques.

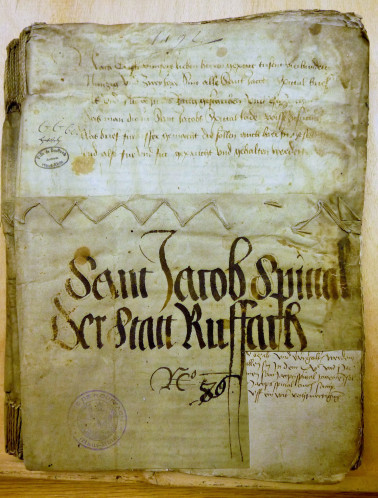

Couverture en parchemin d'un livre censier de l'hôpital Saint Jacques de Rouffach

Les rondes des fêtes à l’affiche des offices de tourisme offrent aux vacanciers et aux amateurs de fêtes de nombreuses manifestations organisées par des confréries de tout genre : confréries viniques en majorité, mais aussi d'autres, confrérie du chou rouge, de l’élixir de la sorcière, des gardiens de la météorite, de l’asperge, de la tarte flambée, du presskopff, etc. Convivialité, échange et partage sont les objectifs de ces rassemblements qui drainent un nombreux public, souvent familial, de tout âge.

Si le nom est le même, on reste tout de même assez loin des idéaux qui inspiraient les confréries de l’époque médiévale et du début des temps modernes dont ces nouvelles confréries se veulent pourtant souvent les fidèles continuateurs, si l'on se réfère aux costumes "médiévaux" portés par leurs membres et par le cérémonial dont ils s'entourent...

Pour comprendre ce qu’est une confrérie, il suffit de se souvenir de l’étymologie du mot : le mot confratria est attesté dès le 9ème siècle et a donné au 13ème siècle le mot confrarie puis confrérie sous l’influence du mot frère, issu également de frater.

le cadran solaire du couvent des Récollets de Rouffach

Mercure dans le Soleil

Ce matin du 7 novembre 1631, Johannes Remus Quietanus scrute le ciel avec inquiétude : la grisaille automnale voudra-t-elle se dissiper ? Il ne faudrait pas que ces maudits nuages l’empêchent de vérifier la prédiction de son ami Kepler !

Il y a quatre ans déjà, dans ses Tables rudolphines [1], le mathématicien impérial avait mentionné que selon ses calculs, Le Soleil, Mercure et la Terre devaient se trouver parfaitement alignés ce 7 novembre et en 1629, il a réitéré son annonce en publiant un opuscule « Admonotio ad astronomos» pour mettre les astronomes en alerte : des transits des planètes inférieures devraient se produire en 1631, en novembre pour Mercure et en décembre pour Vénus. Bien lui en a pris, car il est une chose que Johannes Kepler n’avait pas su prévoir, c’est que lui-même ne pourrait pas les observer : il est décédé en 1630…

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 25

- sorcellerie 24

- Quietanus 16

- vin 14

- église Notre-Dame 13

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- Thiebaut WALTER 12

- Saint Valentin 11

- Suntheim 11

- Maximilien MIMEY 11

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2026 Obermundat