La recherche en histoire avance souvent à petits pas, grâce à une succession de petites trouvailles qui finissent par donner naissance à un article ou un livre. Mais à peine l'article publié ou le livre édité, une nouvelle petite trouvaille peut mettre en cause ce qui venait d'être écrit ou, au contraire, le confirmer... Et c'est ainsi que l'histoire avance...

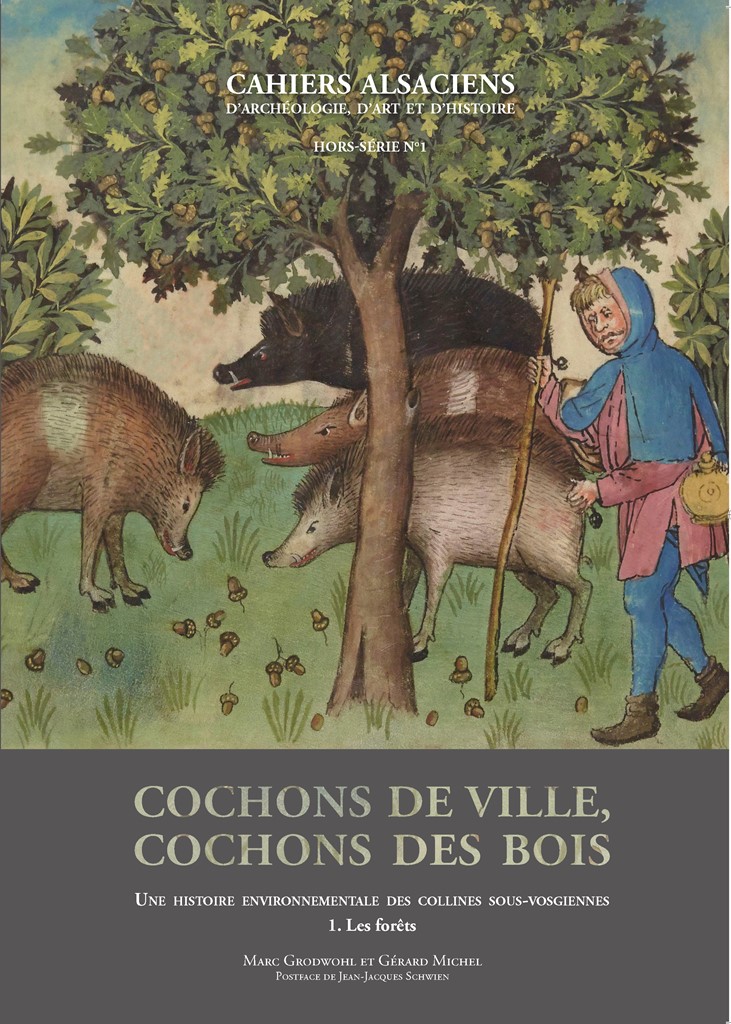

Nous avons écrit, Marc Grodwohl et moi-même, un ouvrage intitulé Cochons de Ville, Cochon des Bois, paru fin novembre 2019. A peine l'encre avait-elle séché, qu'on nous propose de nouvelles images ou de nouveaux documents qui auraient pu enrichir l'iconographie et les textes. Ainsi va l'histoire... Mais il n'est pas trop tard pour en faire profiter nos lecteurs: nous vous proposons dans le présent article, un document que nous a confié M. Jean-Claude Scherb et qui aurait pu figurer en bonne place dans notre ouvrage si nous en avions eu connaissance.

Rappelons que les bourgeois de Rouffach, Soultzmatt, Pfaffenheim et Gueberschwir confiaient leurs cochons à des porchers qui les menaient, à partir de la saint Michel et pour un séjour de 5 à 9 semaines, dans la forêt du Hochberg, pour y être engraissés aux glands des chênes et faines du hêtre. L'opération était soigneusement coordonnée par le Magistrat et les chefs des corporations de Rouffach ainsi que par les représentants des autres communautés: il s'agissait en premier lieu de définir le nombre de porcs que la fructification de l'année permettait de nourrir et en second lieu de fixer le nombre de cochons que chacune des quatre communautés était autorisée à envoyer à la glandée. Ce nombre fixé, il était expressément demandé de s'y tenir: les bêtes étant impérativement marquées au fer de la marque de leur propriétaire et de celle de leur ville ou village d'origine, il était aisé de traquer les infractions qui étaient sévèrement punies par la confiscation et / ou par une amende.

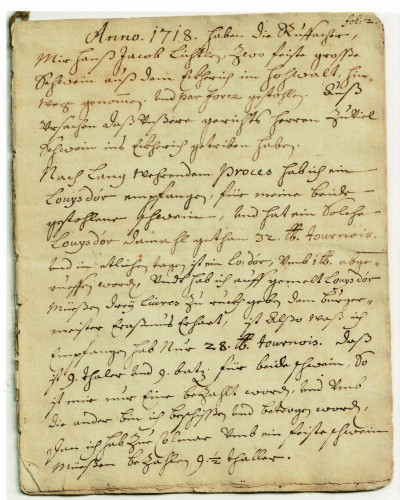

Le document que nous a fait parvenir M. Jean-Claude Scherb, nous raconte justement la douloureuse mésaventure dont a été victime à l'automne 1718, Hans Jacob Lichtle, bourgeois de Gueberschwihr, avec deux de ses plus gras cochons:

Transcription du texte original:

folio :2

Anno. 1718. haben die ruffacher,

mir, Hans Jacob Lichtlen, zwo feiste große

Schwein aus dem Eckherich im Hohwalt hin-

weg genommen und par force gestohlen. Aus

Ursachen das unsere Gerichts Herren zuviel

Schwein ins Eckerich getriben haben.

Nach lang wehrendem Process, hab ich ein

Louys d’or empfangen, für meine beide

gestohlene Schwein, und hat ein solche

Louys d’or damahl gethan 32 lib. tournois,

und in etlichen Tagen ist ein Louys d’or umb 1 lib. abge-

rueffen worden, undt hab ich auff gemelt Louys d’or

müessen dreÿ lib. zu rückh geben dem Burger-

meister Erasmus Erhart / ist also was ich

empfangen hab nur 28 lib. tournois, das

ist 9 Thaler und 9 Batzen für beide Schwein / so

ist mir nur eine bezahlt worden, und umb

die ander bin ich beschissen und betrogen worden,

dan ich hab zue Colmar umb ein feiste Schwein

müessen bezahlen 9 ½ Thaller.

Traduction:

L'année 1718 les gens de Rouffach m'ont confisqué, à moi Hans Jacob Lichtle, deux beaux cochons bien gras, volés "par force" à la glandée dans la forêt du Hohwald. Ils ont estimé que les autorités de Gueberschwihr avaient autorisé trop de cochons à partir à la glandée.

Après d'interminables procédures, on a fini par me donner un Louis d'or pour mes deux cochons volés. Ce Louis d'or valait à l'époque 32 livres tournois. Peu de jours plus tard, le Louis d'or avait été dévalué et avait perdu une livre! Et sur ce Louis d'or que j'avais reçu, j'ai dû rembourser trois livres à Erasme Ehrart, le comptable de la ville. Ce qui fait donc que je n'ai touché que 28 livres tournois, c'est-à-dire 9 Thaler et 9 Batzen, pour mes deux cochons! Ce qui veut dire que je n'ai été payé que pour un seul de mes deux cochons, et pour l'autre j'ai été trompé et volé, car pour acheter un seul porc bien gras, j'ai dû payer, à Colmar, 9 Thaler et demi!

Ce texte appelle plusieurs commentaires:

D'abord, au sujet du mot Eckherich:

Eckherich : désigne la récolte des glands du chêne et des faines du hêtre pour l’alimentation du porc. On trouve également les formes Eckherig, Eckhericht ou Aichellesen. L’engraissement du porc sur des parcours en forêt se dit également Aichelmast ou Eckerich-Atzung.

Pour quelles raisons a-t-on volé "par force" les deux cochons gras de Hans Jacob Lichtlé ?

Ces cochons faisaient partie du troupeau de porcs admis à la glandée dans la forêt du Hohberg, propriété de Rouffach, Gueberschwihr, Pfaffenheim, avec une enclave dans la forêt de Rouffach appartenant au val de Soultzmatt avec Soultzmatt, Osenbach et Wintzfelden. L’ensemble de ces quatre domaines constitue, mais uniquement pour le panage des porcs et le pâturage des bovins, un parcours commun, der gemeine Trieb, indivis, pour les quatre communautés. Selon la richesse de la fructification des chênes et des hêtres, variable d’une année à l’autre, un nombre maximum de porcs admis à la glandée est fixé par décision commune des autorités des communautés concernées : Magistrat, Schultheiss, conseillers et chefs des corporations. Le départ à la glandée est fixé au jour de la saint Michel et la durée habituelle du séjour du troupeau en forêt est de 5 à 7 semaines.

Sur ce quota maximum qui peut aller, les très bonnes années jusqu’à 1200 à 1500 têtes, la moitié est attribuée d’office à Rouffach, et le restant revient à chacun des villages. Ainsi, par exemple, si la glandée est jugée suffisante pour un troupeau de 1000 porcs, Rouffach sera autorisée à y envoyer 500, la vallée de Soultzmatt 250, Pfaffenheim 125 et Gueberschwihr 125 également. Toute infraction à ces règles est sévèrement punie d’une amende de trente livres et de la confiscation des bêtes en surnombre !

C’est sans doute ce qui est arrivé à notre Hans Jacob Lichtlé : les Waldmeister ou Eckeritmeister de Rouffach ont estimé que Gueberschwihr n’avait pas respecté les quotas imposés et le malheureux Hans Jacob, et sans doute quelques autres, ont fait les frais d’une erreur de calcul de leurs élus... à moins qu'il ne se soit agi d'une tentative de fraude ?

Les monnaies utilisées :

La conversion de la monnaie reste un véritable casse-tête du fait du grand nombre des monnaies en usage à l'époque. On trouve dans le texte le louis d’or, la livre tournois, le thaler et le batzen.

- le louis d'or: en 1719 / 1720, le louis d'or est en pleine déroute et subit une importante dévaluation (cf. Histoire du système de John LAW (1716-1720) Institut national d’études démographiques Paris 2000) Il vaut 24 livres tournois,12 livres bâloises ou 18 livres stebler

- la livre tournois, frappée originellement à Tours vaut 240 deniers ou 20 sous. La livre est appelée Pfund en allemand, elle vaut 20 Schilling ou 240 Pfennig

- le Thaler vaut 90 Kreutzer

- le Batzen vaut un schilling et 4 Rappen ou vaut 4 Kreutzer ou encore 8 pfennig

- le Rappen vaut 2 pfennig ou deniers. 25 Rappen équivalent à 1 Kreutzer. 6 Rappen correspondaient à 1 schilling (un sou). 10 Rappen valaient 1 Batzen.

Pour en savoir un peu plus sur les monnaies en Alsace sous l'Ancien Régime, le lecteur pourra consulter le site https://www.nithart.com

et également Les systèmes monétaires d'Alsace depuis le Moyen-Âge jusqu'en 1870 de Paul Greissler, paru en 2011 (Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace)

Au sujet de Burgermeister :

Ce mot Burgermeister est un faux-ami que l’on traduit trop souvent malencontreusement par bourgmestre, par analogie avec le bourgmestre en Belgique ou le Bürgermeister en Allemagne actuelle : or Burgermeister désigne à cette époque le membre du conseil chargé des comptes, le comptable et non le « maire » de la cité.

Une dernière remarque au sujet de la graphie du texte:

On ne sait pas si ce document est de la main de Hans Jacob Lichtle. L'écriture est belle, régulière, sans fantaisies d'orthographe. Le lecteur aura sans doute remarqué des changements de "police" dans le texte: alors que l'essentiel est écrit dans une cursive gothique germanique tout à fait classique, certains passages sont écrits en cursive latine: par force, proces, tournois, Louys d'or... c'est qu'il s'agit de mots ou d'expressions françaises que les greffiers distinguent ainsi du texte allemand ! Ce document émane de toute évidence d'un scribe cultivé, maniant les deux langues et connaissant les règles en usage dans les courriers "administratifs" de son époque.

Des litiges et des querelles sans fin...

Le parcours commun dans la forêt du Hohwald a été à l’origine de litiges et de querelles sans fin : les villages contestent le quota accordé à Rouffach, les propriétaires de cochons contestent les quotas qui leur sont accordés, les villages contestent les limites du parcours commun, revendiquant l’usage exclusif de parcelles dont ils s’estiment propriétaires, le prieur du couvent de saint Marc réclame son droit à la glandée… Sans compter ceux qui mènent leurs cochons à la glandée avant la date officielle, ceux qui jugent que les troupeaux ont traversé leur propriété et saccagé leur récolte, ceux qui coupent sans autorisation des chênes prometteurs de belles fructifications, ceux qui font paître leurs bovins dans de jeunes recrues de chênes, ceux qui mènent leurs chèvres ou leurs moutons en forêt… jusqu’à la pauvre vieille qui remplit le creux de son tablier de quelques glands glanés en forêt…

Cochons de ville, Cochons des bois.

Le lecteur trouvera une étude complète sur l'élevage des porcs dans les forêts du Hochberg dans l'ouvrage de Marc Grodwohl et Gérard Michel Cochons de ville, cochons des bois, édité par la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace (2019).

Nous remercions M. Jean-Claude Scherb pour ce document qui ajoute une pierre à l'histoire de l'élevage des cochons en forêt. Cette page est tirée de la succession provenant d'ascendants de M. Jean-Claude Scherb qui ont laissé un fonds de documents fort intéressants comportant notamment plusieurs chroniques, Hausbücher. Ces derniers ont été publiés dans le bulletin n°13 de juin 2019 des Mémoires du Kuckuckstei Vivre et travailler le vignoble à Gueberschwihr 1830 - 2019, disponible au siège de l'association, 40 rue Haute à Gueberschwihr.

Gérard Michel