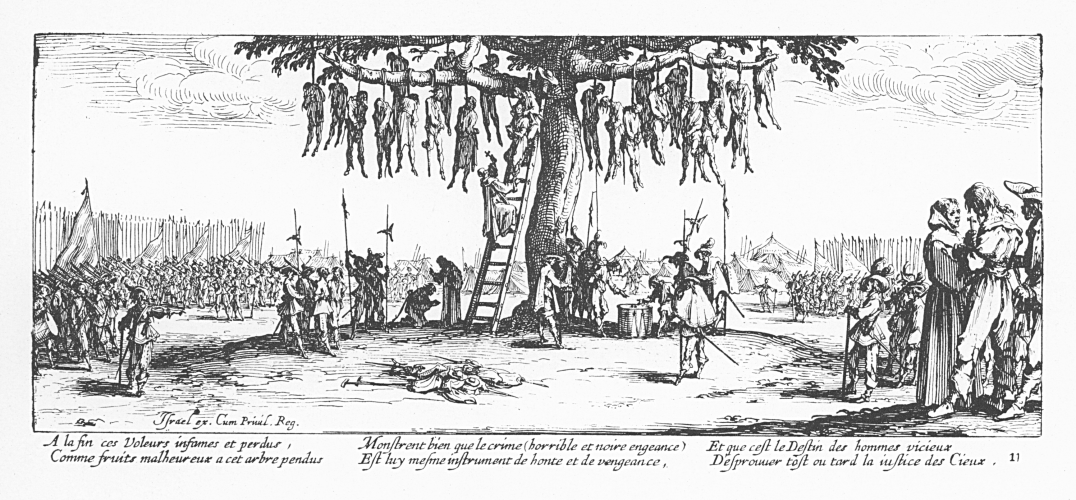

Jacques Callot: Les Grandes Misères de la guerre 1633

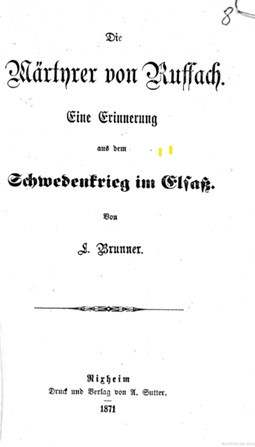

Les Martyrs de Rouffach. Un souvenir de la Guerre des suédois en Alsace.

Par L. Brunner.

Rixheim Imprimé et publié par A. Sutter. 1871

La Guerre de Trente Ans (1618-1648) : Ce conflit a ravagé l'Alsace, entraînant la destruction de villages entiers, ainsi qu'une chute démographique massive. Bien que les documents ne mentionnent pas explicitement le pillage ou la destruction d'archives en masse, l'ampleur de la dévastation physique implique inévitablement des pertes considérables de registres locaux (paroissiaux, municipaux, seigneuriaux, privés), souvent conservés dans des bâtiments vulnérables. Cette situation crée des lacunes importantes pour la reconstruction de la vie locale de cette période, obligeant les historiens à s'appuyer sur des preuves fragmentées ou indirectes. Les archives de Rouffach sont pauvres en documents sur cette période, la source la plus riche, les protocoles des conseils du Magistrat, n'ont plus été tenus ou ont disparu. Il reste quelques très rares témoignages directs, des récits, des annales et des chroniques. Le récit que fait L. Brunner des exactions perpétrées à Rouffach par les troupes suédoises, s'appuie sur les annales des Jésuites de Rouffach, établis au prieuré de saint Valentin. Il aurait eu accès à ce document, conservé à Rome, grâce à la bienveillance d'un ami... Ce récit s'ajoute à d'autres récits, comme celui que fait Jean-Simon Müller des mêmes exactions dans son Urbarium: , ce ne sont pas des sources d'archives, rappelons-le, ils reflètent la vision et l'interprétation d'événements certes réels, avérés, par un auteur qui n'en a pas été le témoin direct.

Les lecteurs latinistes et exceptionnellement courageux, pourront retrouver les Annales des Jésuites de Rouffach dans l'imposant ouvrage de Joseph Gény: Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt und Rufach: 1615-1765 (2 tomes 1895-1896)

Je propose ci-dessous une traduction en français du récit de L.Brunner (l'original est en allemand et imprimé en police gothique, la Fraktur, police standard pour l'impression des textes allemands jusqu'au milieu du XXème siècle. Le lecteur pourra trouver un scanner de l'article complet en cliquant sur books.google . Pour la traduction j'ai bénéficié de l'active complicité de gemini Google.

Gérard Michel

Dans sa préface, L.Brunner indique la source qui lui a permis de rédiger son article:

Cette histoire a été écrite par un prêtre contemporain, de la Compagnie de Jésus, dans les annales du couvent des jésuites de Rouffach[1]…Mais lorsque l'ordre des jésuites fut aboli en France en 1762, on s'assura que les chroniques qui se trouvaient dans les différentes maisons des jésuites d'Alsace fussent transportées à Rome, où elles sont conservées avec le plus grand soin jusqu'à ce jour.

Et c'est ainsi que la chronique à laquelle nous devons ce souvenir de la Guerre de Trente Ans est venue à Rome, d'où elle nous est parvenue grâce à l’entremise bienveillante d’un ami. La source dans laquelle nous avons puisé possède donc toutes les caractéristiques de la crédibilité.

L'événement que nous voulons raconter appartient à la troisième période de cette guerre désastreuse qui a ravagé les beaux pays d'Europe pendant trente ans et qui est donc connue dans l'histoire sous le nom de « Guerre de Trente Ans ». L'empereur Ferdinand II, après avoir vaincu le roi de Danemark, Christian IV, songeait à faire proclamer son fils roi des Romains, lorsque le cardinal de Richelieu, qui craignait la montée en puissance de la puissance autrichienne, suscita un nouvel ennemi à la rivale de la France en la personne de Gustave Adolphe, roi de Suède. L'empereur Ferdinand pensait que cet homme du Nord n'était qu'un faible gentilhomme qu'il aurait bientôt chassé du Reich à coups de bâtons. Mais le « Roi des neiges », comme on l'appelait par dérision, conquit la Poméranie en quelques jours et s'ouvrit, par la bataille de Leipzig, un accès à toutes les provinces d'Allemagne. Triomphant, il traversa la Thuringe et la Franconie. s'empara de l'électorat de Mayence et envahit l'Alsace qu'il livra à la cupidité de ses rudes soldats.

À partir de ce moment et jusqu'au traité de Münster, soit pendant une période de 18 ans, notre patrie a gémi sous la terrible pression des armées suédoises. Partout, elles se sont distinguées par des cruautés et des actes de violence, dont le souvenir est conservé jusqu'à ce jour dans les légendes populaires. De nombreux hameaux et villages ont été réduits en cendres ; des églises et des monastères ont été pillés, et la pittoresque et fertile vallée du Rhin n'offrait partout que dévastation et ruines.

Les Suédois étaient en effet des partisans fanatiques du luthéranisme, et en tant que tels, ils haïssaient les catholiques et tout ce qui se rapportait à la religion catholique. Mais ce qu'ils haïssaient le plus, c'était les membres de la Compagnie de Jésus. Animés et exaspérés par leur haine du catholicisme, ils transformèrent la guerre, qu'ils étaient venus mener, en une persécution sanglante. « Les Suédois, dit la Chronique de Thann (Anno 1633), se comportaient de manière antichrétienne dans le pays et traitaient les gens de façon pitoyable : « Ils s'en prenaient à tout ce qu'ils rencontraient et leur extorquaient de l'argent. — Il n'y avait ni lieu ni fin aux pillages, aux vols et aux tortures. Tantôt les Impériaux arrivaient et battaient les Suédois ; tantôt les Suédois et le comte rhénan Otto arrivaient et battaient les Impériaux ; ce n'était qu'un massacre sans fin, et nulle peine n'était sûre. »

Au début de l'année 1633, après avoir conquis Benfeld, Sélestat et Colmar, le général suédois Gustave Horn quitta l'Alsace pour se retirer en Suède, mais il donna l'ordre à un autre général, le comte rhénan Otto, de conquérir la Haute-Alsace. Conformément à cet ordre, Otto se mit en marche vers Rouffach. Lorsque les habitants de cette ville apprirent l'approche des Suédois, ils lui envoyèrent un message, lui proposant de lui livrer la ville sans combat, à la condition qu'il épargne leurs vies, celles de leurs femmes et de leurs enfants, et que les moines de leurs monastères ne soient pas dérangés. Otto accepta la proposition. Les émissaires rentrèrent joyeusement et annoncèrent la nouvelle à leurs concitoyens. Quelques heures plus tard, le comte rhénan arriva également, s'installa avec sa famille dans le château qu'il avait choisi pour résidence et mit en place une soi-disant garde d'honneur dans la ville.

Otto jouait les honnêtes gens, mais il n'était qu'un hypocrite ; il attendait la première bonne occasion de rompre sa parole et de disposer de Rouffach comme d'une ville conquise, mais il ne put pas atteindre son objectif sans peine. En novembre de la même année, le général bavarois Altringer arriva en Alsace et reconquit les villes prises par les Suédois pour le parti impérial. Il marcha également sur Rouffach et en une heure, il fut maître de la ville. Otto et sa garnison durent battre en retraite.

Les habitants en détresse respirèrent à nouveau librement, et les ecclésiastiques purent s'acquitter sans être dérangés de leurs saintes fonctions.

Mais ces temps de paix ne durèrent pas longtemps. Après qu'Altringer eut tout organisé dans la ville, et qu'il eut installé son remplaçant, le baron de Metternich, pour la protéger, il partit pour Guebwiller. Metternich était le chef de la garde et un homme courageux. Mais peu de temps après, il tomba malade et en mourut. Cette maladie fut notre perte. Pendant que le maître était alité, les subordonnés négligèrent leurs devoirs ; les gardes ne veillaient pas avec diligence, et l'absence momentanée du danger insufflait une confiance excessive aux habitants de la ville et aux soldats.

Les Suédois s'étaient seulement retirés vers Colmar ; là, ils écoutaient d'une oreille attentive tout ce qui se passait à Rouffach. Et voilà que, par une nuit d'hiver sombre, ils se précipitent, se faufilent sans bruit derrière Galbuhl et attaquent le château. Après s'être emparés de celui-ci, ils voulurent aussi pénétrer dans la ville. Mais sur la tour voisine, des citoyens veillaient et repoussèrent les Suédois dans le château avec une main vigoureuse. La nuit suivante, l'ennemi tenta à nouveau de prendre les habitants par surprise. Les soldats étaient descendus du château, résolus à se frayer un chemin dans la ville par la Porte Riss. Ils étaient déjà tout près du couvent des Jésuites et se cachèrent derrière les murs de l'église. Les habitants du couvent étaient rassemblés dans l'église et priaient, tandis qu'un serviteur montait la garde. Celui-ci vit l'ennemi et se précipita pour donner l'alarme aux citoyens de la ville en éveil. Ceux-ci se mirent immédiatement en route et forcèrent les Suédois à se réfugier à la hâte dans le château. Deux jours plus tard, le Margrave de Bade arriva avec ses troupes. Fortifiés par cette aide, les Rouffachois forcèrent l'ennemi à quitter le château et à se retirer vers Colmar.

La ville est maintenant de nouveau libérée ; la joie et l'espoir sont de nouveau rentrés dans les cœurs ; tout le monde se précipite à l'église pour remercier le Tout-Miséricordieux de cette victoire ; on attribue à l'unanimité cette libération à la protection de la Très Sainte Vierge, dont le portrait était tout particulièrement vénéré dans l'église Saint-Valentin. [2]

Après le départ des Suédois, Rouffach ne craignait plus aucun malheur ; la ville était devenue insouciante, comme si aucun ennemi ne se trouvait dans le pays, loin à la ronde. Mais ce n'était pas le cas ; les Suédois s'étaient retirés, comme la première fois, seulement vers Colmar, et de là ils faisaient souvent des sorties contre les cavaliers du margrave de Bade, qui gardaient toujours l'avantage. Entre-temps, le comte rhénan Otto avait rassemblé une armée en Basse- Alsace avec l'aide de laquelle il comptait reconquérir les villes de la Haute-Alsace. Vers Noël 1633, il marcha sur Ensisheim, qui tomba rapidement en ses mains ; de là, il se dirigea vers Soultz et Guebwiller. Après la conquête de ces villes, il se dirigea vers Rouffach et pointa ses canons contre les murs de la ville ; les Impériaux et les habitants se défendirent avec bravoure ; mais l'ennemi était supérieur ; les murs s'effondrèrent et ouvrirent une brèche à l'armée ennemie.

C'est alors que l'horreur de la dévastation se manifesta dans notre malheureuse ville. Totalement hors d'eux par la haine contre la religion catholique et par la soif de vengeance à cause de l'événement relaté à plusieurs reprises à Rouffach auparavant, et est-ce peut-être l'image de la Mère de Dieu au Rissthörlein, la même qui était vénérée dans l'église des Jésuites ?

…

Alors que l'armée suédoise dévastait la Haute-Alsace, plusieurs ecclésiastiques des environs s'étaient réfugiés dans la ville de Rouffach, pour y chercher une protection contre ces barbares. S'y trouvaient à cette époque : Petrus, curé d'Oberentzen, Andres, curé d'Hattstatt, König, curé de Soultzbach et Johann, curé de Gundolsheim.

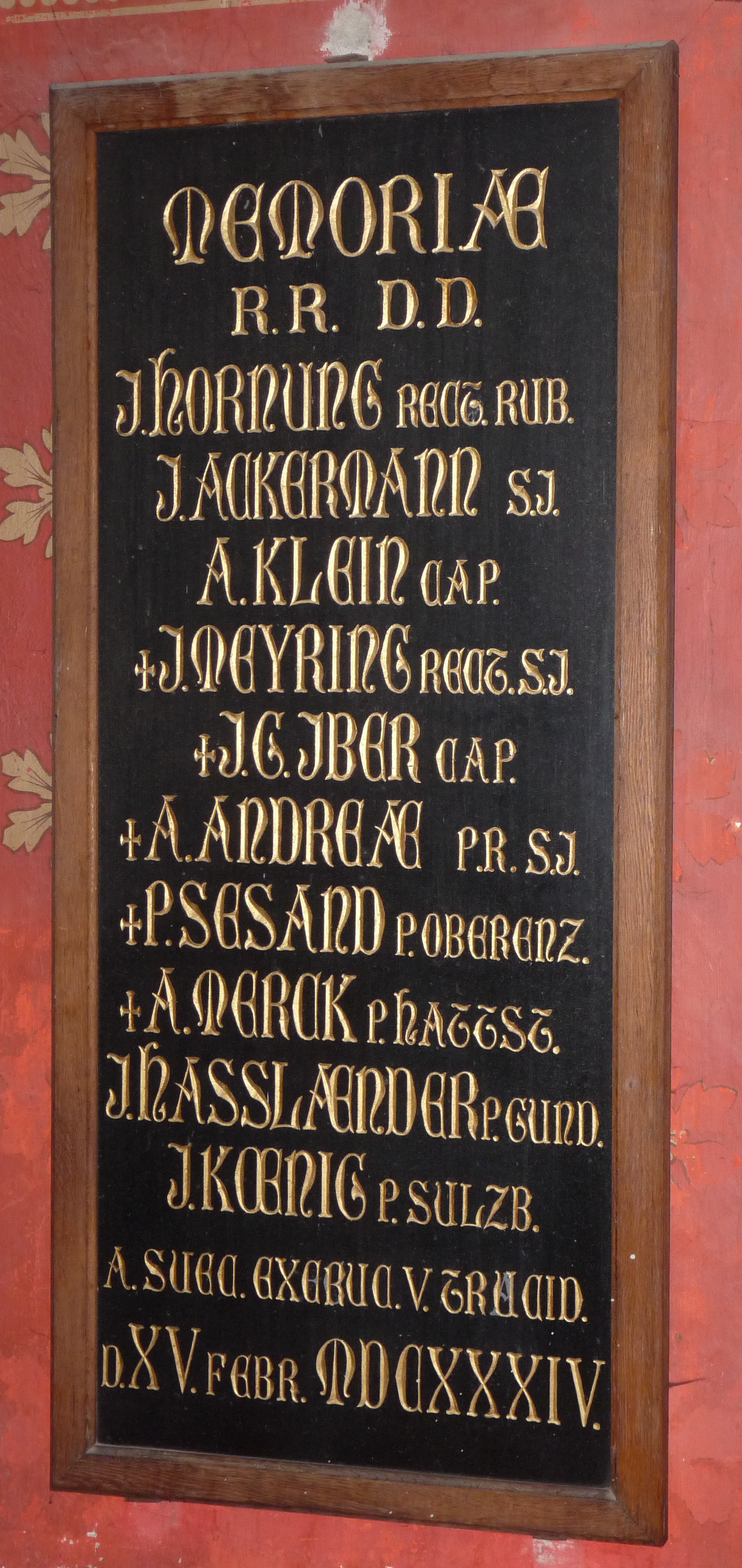

Lorsque le comte rhénan Otto assiégea la ville le 15 février 1634 et renversa ses murs, ces prêtres s'étaient rassemblés dans l'église paroissiale avec le curé de la ville, Johannes Hornis, et ses deux vicaires Johannes Georgi et Johannes Andres. Les jésuites avaient également quitté leur couvent pour se joindre aux autres ecclésiastiques dans l'église paroissiale. Il s'agissait de Rodriguez Meyering, prêtre, Andreas Andres et Johannes Ackermann, tous deux frères lais.

Ce jour-là, au petit matin, ils offrirent le saint sacrifice de la messe ; puis ils s'agenouillèrent tous devant le maître- autel et récitèrent ensemble les litanies du doux nom de Jésus. Pendant qu'ils priaient, un grand bruit s'éleva devant la porte de l'église, et au milieu du bruit, on entendit des menaces et des blasphèmes contre Dieu, contre les saints et contre les religieux agenouillés dans le chœur. Soudain, la porte s'ouvrit, dix soldats furieux se précipitèrent à la vitesse de l'éclair sur ceux qui priaient et les frappèrent si violemment avec leurs mousquets que leurs yeux leur sortirent de la tête ; les innocents martyrs gémissent et se lamentent ; ils appellent Jésus et Marie et implorent la pitié. Mais plus ils se lamentaient et priaient, plus leurs bourreaux devenaient cruels. « Dehors, ces papistes ! » crient-ils d'une voix sauvage ; « C'est en vain que vous implorez votre Marie. Où est-elle, votre Marie ?... Elle ne vous entend pas !... Viens donc, Marie !... Où es-tu?... Viens les aider, si tu en es capable ! ... » Au milieu de telles insultes, moqueries et blasphèmes, ils se jettent avec une fureur redoublée sur les malheureux prêtres ; ils les piétinent et les blessent à tous les membres de leur corps, en prenant bien soin de ne pas les tuer tout de suite, car ils voulaient les torturer longtemps pour pouvoir se repaître de leurs souffrances. Leur sang gicle partout et teint le sol de l'église. Quand les assassins, fatigués de frapper, posèrent leurs armes et commencèrent à jouer un jeu cruel avec les pieux martyrs : ils leur arrachèrent leurs vêtements et les firent rouler par terre, comme s'ils étaient des bêtes sans raison.

Alors qu’ils s'emparaient à nouveau de leurs armes pour leur porter le coup de grâce, deux autres soldats, moins cruels que les premiers, arrivèrent et dirent qu'il fallait emporter les blessés. On souleva les mourants et on les traîna dans l'hôtel de ville situé près de l'église. [3] Là, ils furent enfermés [4], jusqu'à ce qu'Otto ait décidé ce qu'il convenait de faire d'eux. Une demi-heure plus tard, les soldats revinrent et crièrent d'une voix sauvage : « Vous devez être mis à mort ! Appelez donc votre Marie !... Qu'elle vous sauve si elle le peut ! ... » Et le chef des furieux encouragea ses camarades à accomplir leur œuvre meurtrière en leur criant : « Dehors ces papistes ! Tuez ces abominables malfaiteurs ! »

Pendant ce temps, les prêtres avaient rassemblé leurs forces pour prier et s'encourager mutuellement à la patience et pour les exhorter à persévérer dans leur douloureux combat jusqu'à la mort. Les assassins se ruent maintenant avec des épées brandies sur les blessés et les poignardent et les lacèrent à nouveau avec une fureur acharnée. Ils ont ainsi maltraité les pieux martyrs pendant encore deux heures ; finalement, ils ont saisi une hache et leur ont fendu la tête.

Lorsque les bourreaux eurent mis fin à leur massacre, ils quittèrent l'hôtel de ville et parcoururent les rues de la ville pour annoncer l'acte qu'ils avaient perpétré sur les pauvres ecclésiastiques ; ils se vantaient de cette cruauté, comme s'ils avaient accompli un acte héroïque des plus louables.

Les cadavres des victimes gisaient dans leur sang jusqu'à quatre heures du soir. C'est alors qu'un autre Suédois arriva, un monstre encore plus grand que les premiers, avec l'ordre du comte rhénan Otto de maltraiter à nouveau les martyrs déjà morts. Cet homme inhumain plongea son épée dans l'huile et transperça la gorge de l'un après l'autre. Johannes Ackermann était étendu sous une table et respirait encore. Quand ce fut son tour et que le Suédois lui posa l'épée sur la gorge, le blessé rassembla toutes ses forces, se redressa et s'agrippa si fermement et avec tant de convulsions au corps du soldat qu'il devint impossible pour ce dernier d'utiliser son épée. D'une voix pitoyable, Ackermann supplia le Suédois d'épargner sa vie. Mais le cœur de tigre de cet homme inhumain resta insensible ; d'une main puissante il se dégagea pour tuer l'homme qui le suppliait. Cependant, les personnes présentes, émues par les gémissements et les supplications du martyr, demandèrent au meurtrier de l'épargner. Le Suédois s'exécuta. Le lendemain, deux hommes, particulièrement bienveillants envers les Jésuites, Simon Ottmann, le greffier de la ville, et Johannes Remus Quietanus, un médecin, offrirent au soldat 100 thaler impériaux, et c'est ainsi que Johannes Ackermann resta en vie. La Providence divine l'avait voulu ainsi ; elle voulait qu'un des martyrs survive à ce jour de souffrance, afin qu'un témoin oculaire puisse raconter à la postérité ce que ces prêtres avaient enduré pour leur sainte foi.

Les corps des victimes furent ensuite, sans le moindre honneur, traînés au cimetière Saint-Nicolas [5] et enterrés dans une fosse commune.

Le 15 février 1634 fut pour Rouffach, comme nous l'avons vu, un jour sanglant et lamentable. Les maisons furent pillées, les autels et les images saintes arrachés et brisés ; de nombreux habitants de toutes conditions, de tout âge et de tout sexe, massacrés, et finalement huit prêtres et deux frères lais torturés et tués. Les Suédois, comme cela a déjà été noté, ont assassiné ces malheureux par haine religieuse. Ainsi, tous ceux qui ont été tués pour cette cause sont morts pour la foi, et par conséquent, ils sont des martyrs. Certes, ils ont été assassinés pendant la guerre ; mais les Suédois ne menaient pas la guerre uniquement et exclusivement pour vaincre ceux qu'ils attaquaient, mais pour détruire la religion catholique. De plus, ils ne se sont pas comportés envers les habitants de Rouffach comme des vainqueurs et des conquérants de leur ville, mais comme de féroces persécuteurs; et ils n'ont pas traité les vaincus comme des vaincus, mais ils les ont martyrisés comme de fidèles enfants de l'Église catholique et de fervents adorateurs de la Très Sainte Vierge Marie. D'où leur haine, leur fureur et leur cruauté. Nous pouvons donc considérer tous nos ancêtres qui ont été tués ce jour-là, et avant tout les dix ecclésiastiques, comme des témoins de sang et les vénérer comme tels dans nos cœurs.

Il est regrettable que l'histoire n'ait pas conservé les noms de tous les habitants de notre ville qui sont tombés sous le glaive des Suédois, et qu'aucun monument n'ait jamais été érigé pour immortaliser le souvenir de ces pieux martyrs et de ces généreux confesseurs de la foi. Cette négligence doit être attribuée aux malheurs de l'époque.

En effet, à l'époque où ces événements se sont produits, les temps étaient extrêmement mauvais, et lorsque les Suédois eurent quitté le pays, on a longtemps souffert des ravages qu'ils avaient commis ; et de nombreux hameaux et villages n'ont jamais été reconstruits. Et quand on s'est finalement remis avec beaucoup d'efforts, la Révolution française a éclaté, jetant à nouveau la peur et l'effroi dans les esprits et entassant de nouvelles ruines sur les anciennes. C'est ainsi que l'on a oublié les martyrs de l'année 1634 et que leur souvenir s'est presque entièrement éteint.

Déjà de nombreuses ruines dans l'histoire, comme dans les arts, ont été redressées et restaurées à notre époque. C'est maintenant au tour de la vénérable église paroissiale de Rouffach, qui occupe une place de choix parmi les magnifiques dômes et cathédrales de style gothique des XIIIe et XIVe siècles sur la rive du Rhin. La construction, interrompue pendant des siècles, est maintenant achevée, et ce que l'ignorance avait détruit au début de ce siècle est à nouveau restauré. Vraiment, les hommes de la génération actuelle n'auraient pas pu entreprendre une œuvre plus méritoire. Avoir part et contribuer à la construction et à la décoration d'un temple du Très- Haut, c'est faire ce que Salomon a fait aux jours de sa piété, et pour lequel le Seigneur Dieu lui a promis une riche bénédiction. Et sauver et restaurer des chefs-d'œuvre de l'art religieux c’est se ménager une place glorieuse dans l'histoire de l'art et de la patrie, et se rendre digne de la vénération et la gratitude de la postérité.

Une église gothique du Moyen Âge est une histoire de la patrie et de l'Église écrite dans la pierre. Le chrétien n'y vit-il pas les moments les plus importants et les plus solennels de sa vie ? Des centaines de générations se sont agenouillées sur les dalles de cette église, y ont prié, cru, pleuré, espéré et aimé. Ce sol est vénérable ; ces pierres sont saintes, car elles sont consacrées par la prière de l'Église, par la dévotion de nos ancêtres et enfin aussi par le sang des martyrs. Rénover un tel édifice et lui redonner sa parure déchirée par le temps, la négligence et l'ignorance, c'est donc renouveler la pensée et l'action, la foi, l'espoir et l'amour, les joies et les peines de nos ancêtres, et en quelque sorte se replonger dans leur vie.

De même, le souvenir des pieux martyrs du 15 février 1634 doit maintenant être ravivé dans notre mémoire et inscrit dans notre histoire nationale en de telles lettres qu'il ne s'efface jamais.

Chers concitoyens ! vous pouvez et vous devez vous glorifier et vous réjouir de compter des martyrs parmi vos ancêtres ; c'est une grande gloire dans l'Église de Dieu. Lorsque saint Jérôme, à l'égard d'Origène, si célèbre pour sa piété et son érudition, pour lui témoigner sa haute estime et son amour, il l'appela « le fils du martyr ». Cette gloire vous impose aussi des devoirs. « En vérité, si nous pouvions jamais être assez ingrats pour oublier ceux qui ont lutté avec tant de courage pour le Christ, nous serions dignes d'être nous-mêmes oubliés par le Christ le Sauveur. »

Le souvenir qui leur est dû trouverait son expression la plus claire et la plus forte dans un monument de pierre que l'on érigerait dans la porte même, où ils furent tués, et sur lequel on graverait une inscription qui raconterait le siège de la ville, les tourments des habitants, les noms et les souffrances des prêtres martyrisés. Si Dieu le veut, leurs vénérables restes seront retrouvés ; oui, dans notre respect et notre amour pour les martyrs, nous nourrissons même le doux espoir que le Tout-Puissant glorifiera ses confesseurs par des miracles ; alors il sera possible de leur ériger non seulement un monument historique, mais un autel sacré et d'instituer un jour de fête en leur honneur.

L. Brunner

La dalle commémorant le massacre du 15 février 1634, entreposée dans la sacristie de N.D. de Rouffach, dans l'attente de sa réinstallation à sa place initiale, dans le chœur de l'église...

Notes: ( L. Brunner)

[1] Ce monastère était situé au pied de la colline où se dressait l'Isenbourg et où se trouve le château actuel. Il y a quelques années, M. Jourdain fit démolir les bâtiments afin de transformer l'endroit où ils se trouvaient en potager. L'église des Jésuites était consacrée au saint Valentin, évêque et martyr, dont la fête est encore célébrée aujourd'hui le 14 février dans l'église paroissiale.

[2] Il est connu que le blason de la ville de Rouffach porte l'image de la Mère de Dieu, assise sur un trône doré, tenant son fils sur ses genoux, sur un fond bleu ciel. Marie est aussi la sainte patronne de la ville sous le titre de « Marie de l'Assomption ». Tout cela prouve de la manière la plus claire à quel point nos ancêtres ont souvent ressenti la protection et l'assistance de la pieuse Mère de Dieu. Nous avons souvent entendu de la bouche de personnes âgées le récit que la Mère de Dieu, une fois, alors que l'ennemi assiégeait la ville du côté de la Porte Riss, se serait promenée sur ses murs et aurait rendu inoffensifs les boulets de canon tirés ; c'est pourquoi l'image de la Mère de Dieu que l'on voit encore aujourd'hui dans la niche de la maison du Bannwart à la Porte Riss a été placée là pour être vénérée. C'est peut-être cette légende qui est à l'origine de l'événement ci-dessus

[3] Tanner dit dans son récit : « Ils les emmènent de l'église vers la mairie. » Dans l'écrit latin dont cet historien a tiré son rapport, on lit : « Tempio educunt inque civican curiam pertractos. » (Ils les font sortir du temple et les traînent vers l'assemblée civique). La chronique du monastère dont nous nous inspirons, offre la lecture suivante : « ad vicinam urbis domum adducantur vulnerati. » (Les blessés sont emmenés à la maison voisine de la ville). Les mots « curia civica » et « vicina urbis domo » peuvent désigner l'ancienne mairie, qui existe encore aujourd'hui ; ou, et c'est plus probable, le bâtiment public qui se trouvait tout près de l'église, à l'emplacement où se trouve l'actuel centre paroissial. Les habitants de la ville de Rouffach dont l'âge est avancé aujourd'hui, ont encore vu ce bâtiment ; on l'appelait le « Kaufhaus » (maison de commerce) et il a été démoli au début des années vingt pour faire place au nouvel hôtel de ville.

[4] Notre chronique nomme l'endroit où les blessés furent enfermés « hypocaustulum », et plus bas « hypocaustum ». Ce mot grec désigne un endroit où l'on chauffait et où les gens pouvaient se réchauffer.

[5] Ce cimetière était le grand quadrilatère qui s'étend entre l'église, la cure et la rangée de maisons qui ont été démolies il y a quelques années. On y enterrait les morts jusqu'au début du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, on appelle cet endroit l'ancien cimetière.