La jeune femme au touret... Qui est-elle ?

Autant le dire tout de suite, cet article n’apportera pas de réponse à cette question… Au lecteur, et au visiteur, de laisser courir son imagination…

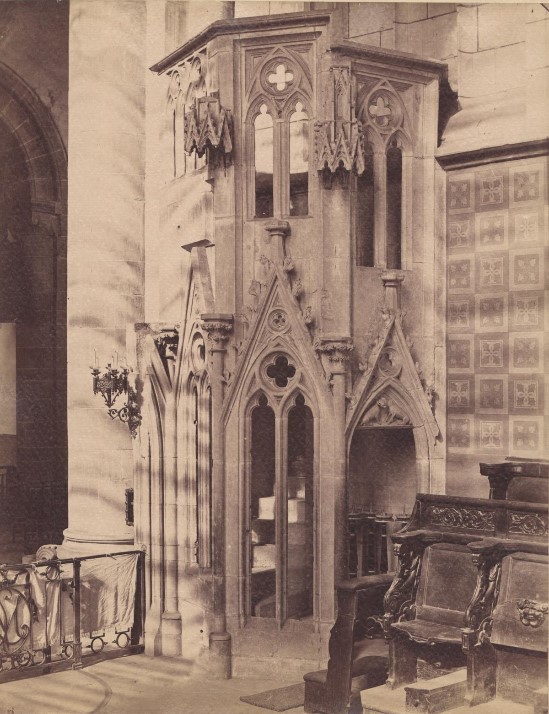

Cette tête de jeune femme, sculptée dans la pierre de Rouffach, est un des joyaux de notre église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption. Elle figure sur la porte d’entrée de l’ancienne sacristie, contemporaine du chœur gothique du 13ème siècle, aujourd’hui chapelle de semaine.

Accolée à deux autres chapiteaux aux corbeilles à décor végétal, elle forme le chapiteau dont le tailloir soutient l’archivolte qui enserre le tympan. Sur ce tympan est figuré l’agneau pascal, figure du Christ ressuscité, tenant de sa patte antérieure gauche la bannière surmontée de la croix.

A l’opposé, à gauche, un visage de garçon, dans la même disposition.

Que signifient ces images, au-dessus de la porte d’entrée d’une sacristie ? La question ne se pose pas évidemment pour la figure de l’agneau. Mais ces deux personnages ont-ils entre eux une quelconque relation et quel est leur rapport avec le lieu ?

- on a écrit qu’ils se souriaient, mais ces deux figures ne marquent aucune complicité entre elles : si on suit leurs regards, ils convergent, certes, mais quelque part sur l’axe du chœur !

- s’agit-il de figures bibliques ? lesquelles ? un couple biblique ou deux personnages différents

- deux donateurs, mécènes qui auraient contribué au financement du chœur ou de la sacristie : ils sont bien trop jeunes pour ce rôle…

- contrairement à ce qu’on peut lire un peu partout, il ne s’agit pas de deux figures d’enfants : si la figure de gauche est bien celle d’un garçon, d’un adolescent aux longs cheveux bouclés, la figure de droite par contre, n’est pas celle d’une jouvencelle : c’est bien d’une femme qu’il s’agit, d’une exceptionnelle finesse de traits.

Elle est coiffée du touret, cette coiffe emblématique de la noblesse du XIIIème siècle, portée avec une mentonnière ou barbette, cette bande de tissu qui enveloppe les cheveux et passe sous le menton. Ce touret se porte habituellement avec les cheveux tressés, ou simplement retenus en chignon sur la nuque grâce à un filet. Ici les cheveux restent libres.

Au XIIIème siècle, la mode est devenue plus austère: il est rare, à part les jeunes filles, de voir des femmes "en cheveux", aux cheveux libres, dans les enluminures, les vitraux, la sculpture... ici, elle est vraisemblablement une femme mariée, de la noblesse ou de la haute société bourgeoise : les femmes du peuple portent, elles, des coiffes de travail faites d'un voile ou d’un linge simplement replié sur les cheveux.

Il s’agit là d’une œuvre exceptionnelle, d’une finesse remarquable, un visage qui ne ressemble pas vraiment aux modèles conventionnels de la sculpture du 13ème siècle. Elle n’est pas une femme sans âge, belle certes, mais sévère et distante, froide comme de la pierre : elle est une jeune femme bien vivante qui laisse à penser qu’il s’agit d’un portrait…

Est-elle belle ? … sans doute… énigmatique, sûrement… On penserait presque au sourire de la Joconde ou celui de sainte Anne dans La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, un visage qui change sans cesse selon l’éclairage, selon les angles sous lesquels on l’observe. Des traits fins, extrêmement délicats, le nez fin, des lèvres sensuelles, un sourire énigmatique, secret et lointain… des sourcils bien dessinés… même l’ourlet de la paupière inférieure est remarquablement représenté.

Bien sûr, les yeux sont vides, mais le regard n’en est pas mort pour autant. A cette époque-là, le sculpteur ne perçait pas la pupille comme on le fera quelques siècles plus tard. D’ailleurs, ne pourrait-on pas imaginer qu’à l’origine un rehaut de peinture dessinait la pupille et l’iris ? Et quitte à faire frémir d’indignation ceux qui restent persuadés que la beauté de l’art roman et gothique est dans la nudité originelle de la pierre, pourquoi ne pas imaginer ces têtes peintes ?

C’est là le travail d’un artiste parfaitement accompli, au sommet de son art.

Au point d’ailleurs qu’on peine à attribuer au même artiste la figure du jouvenceau, au sourire niais et au visage un peu empâté ? Et même l'agneau paraît de réalisation rustique... Alors, pourrait-on imaginer que cette porte de sacristie soit constituée d’éléments qui n’auraient pas, initialement, fait partie du même ensemble ? A y regarder de très près, y trouve-t-on véritablement une unité stylistique ?

Pour terminer, rendons le lecteur, et le visiteur, attentif à un détail qui passe souvent inaperçu : sous les chapiteaux, sur les piédroits de la porte il reste quelques traces de sculptures difficiles à interpréter, des mains qui s’accrochent à la pierre:

Dans un brouillon de Pierre-Paul Faust, vraisemblablement un projet d’article à l’occasion de l’inauguration de la « nouvelle » chapelle, dans l’ancienne sacristie, on peut lire à ce sujet :

« …Les faces intérieures des supports des tympans sous les chapiteaux étaient primitivement décorés d’anges porteurs d’encensoirs et rendant hommage à l’agneau pascal. Ces sculptures, gênant le passage, furent supprimées il y a bien longtemps déjà. Seules quelques traces subsistent encore… »

Ces deux figures sont devenues célèbres à Rouffach sous l’appellation « le sourire de Rouffach », en référence sans doute à un autre sourire de pierre, celui de l’ange au sourire du portail nord de la façade occidentale de la cathédrale de Reims:

Cet ange de Reims est devenu célèbre pendant la Première Guerre mondiale, au moment où dans un bombardement sa tête se brise au sol en plus d’une vingtaine de morceaux : après la guerre elle a été reconstituée à partir des fragments d’origine et d’un moulage qui en avait été conservé et elle deviendra le symbole du génie français et du patrimoine détruit par l'armée allemande...

Bonne visite... et si un lecteur avait un élément de réponse à apporter à nos questions, qu'il n'hésite pas: nos pages lui sont ouvertes...

Gérard Michel

Photos G.M.