cliquez sur l'image pour l'agrandir

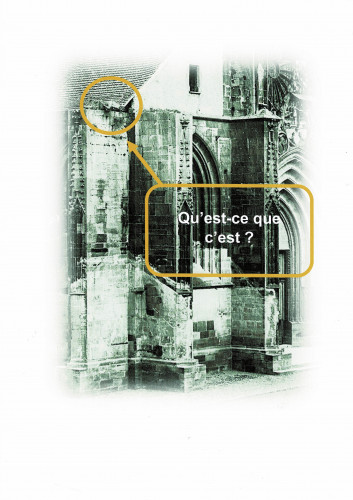

Peut-être un lecteur attentif aura-t-il remarqué en fouillant sur la photo de la façade Notre-Dame de Rouffach par Adolphe Braun, après 1849 et avant 1867,, cette forme insolite abandonnée au sommet de la tour nord ? De quoi pouvait-il bien s'agir? Elle n'apparaît pas dans le décor de la nouvelle tour érigée en 1872, après que l'on eut démoli l'ancienne pour en refaire les fondations.

A y regarder de plus près, en agrandissant au maximum la photographie, on parvient à distinguer une forme sculptée, celle d'une chimère ou d'une gargouille, qui aurait été abandonnée là, au sommet d'une tour qui ne sera jamais terminée, oubliée sur le chantier de construction de la façade, dans le premier quart du quatorzième siècle !

Et si on agrandissait encore davantage?

L'excellente qualité de la photo d'Adolphe Braun permet, une fois agrandie, de distinguer une forme "humaine", une cuisse et une jambe repliée, un bras plongeant sous la cuisse, une tête, humaine, animale, ou autre peut-être, dirigée vers le sol?

Ce qui est certain est que cette pierre, puisqu'il s'agit bien d'une pierre, n'a pas été remployée dans le décor, intérieur et extérieur de l'église, lors des travaux de conservation et de restauration entrepris au XIXème siècle.

Mais si elle n'est plus à Rouffach, elle existe toujours et elle jouit même d'une notoriété importante dans le monde des historiens de l'art et spécialistes de l'iconographie médiévale!

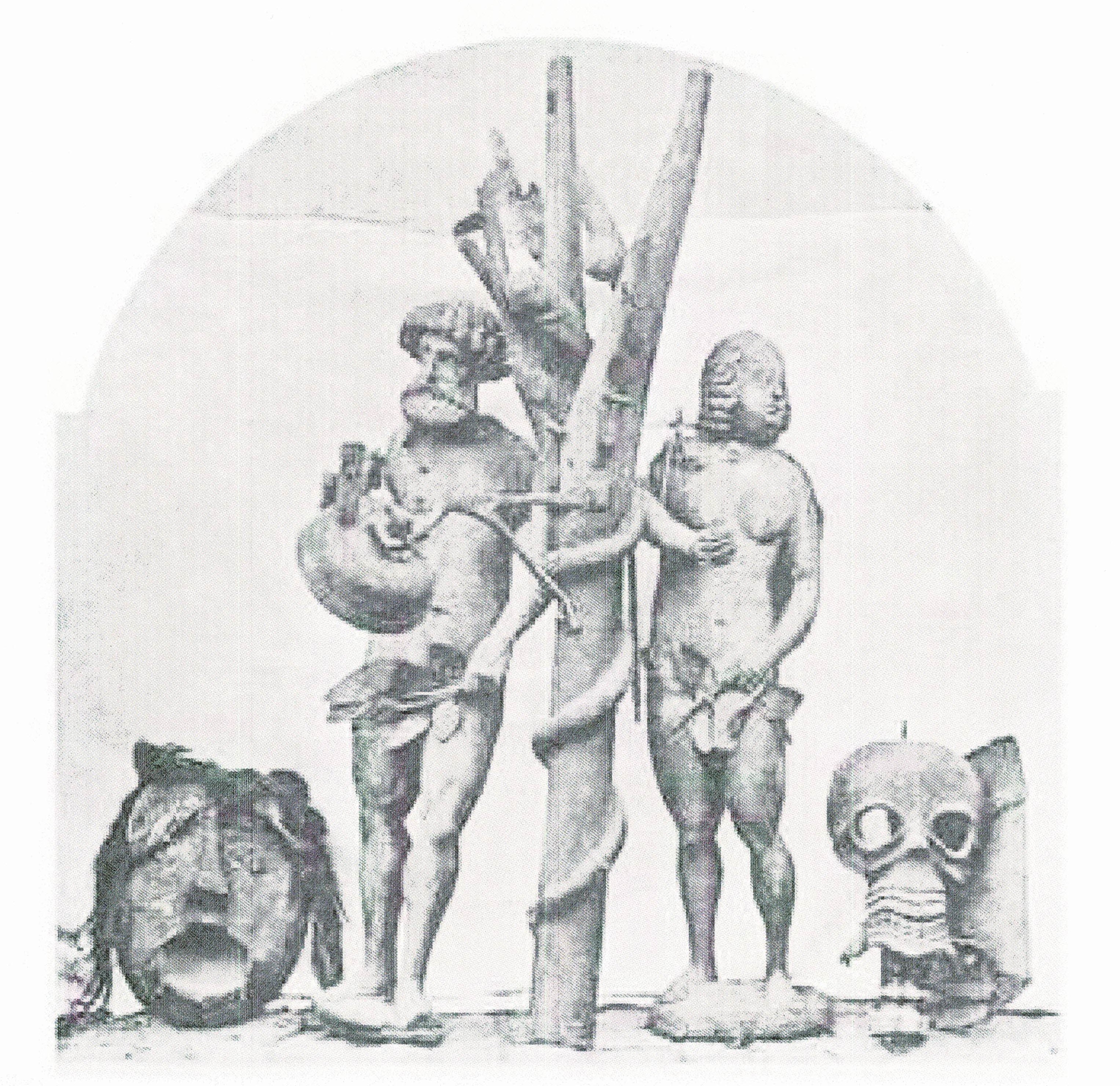

Nous avons retrouvé cette gargouille, car c'est bien d'une gargouille qu'il s'agit, exposée en bonne place dans un musée, non pas celui de Besançon cette fois, mais plus proche de nous, au Musée Unterlinden de Colmar.

Les services de la photothèque nous ont remis une série de photographies dont le Musée a autorisé la publication sur obermundat.org

Il s'agit d'une œuvre en grès jaune, celui des carrières du Strangenberg, d'une hauteur de 149 cm., de 46 cm. de profondeur et de 65 cm. de largeur, pesant 1108 kg. Au musée, elle est exposée en position verticale, mais elle est conçue pour être intégrée, en position horizontale, en hauteur, dans la maçonnerie de la façade, pour être visible du sol.

Elle a été acquise en 1875 et est depuis propriété de la Ville de Colmar. Sans doute récupérée au moment de la démolition de la tour, elle n'avait pas trouvé d'usage dans la nouvelle construction, et la ville de Rouffach en a fait don à celle de Colmar... Peut-être aussi, parce-que le sujet qu'elle représentait avait un parfum de soufre qui n'était plus le bienvenu en 1870?

Mais que représente donc cette gargouille?

© Musée Unterlinden Colmar

Elle est habituellement appelée Le diable au juif et elle représente effectivement un démon emportant avec lui un juif serrant dans ses mains une bourse, coiffé du bonnet qui le caractérise dans l'iconographie médiévale.

© Musée Unterlinden Colmar

De la rouelle au chapeau pointu...

Jusqu’au début du 13ème siècle, rien, dans leur aspect extérieur, ne distingue les juifs des autres individus.

En France, Saint-Louis, suivant les recommandations du quatrième concile du Latran en 1215, impose en 1269 aux juifs le port d’un signe visuel distinctif, la rouelle, une petite pièce d’étoffe en forme de roue, de couleur jaune, cousue sur le vêtement. A la même époque, dans le Saint Empire romain germanique, c’est une coiffe, le Judenhut, dont le port sera rendu obligatoire par une loi de 1267. Ce chapeau est le plus couramment conique et se terminant en pointe ; plus tard, une balle ou un pompon le coiffera à son sommet.

Et c’est vêtu de cet accessoire que l’on figurera le juif dans l’iconographie des pays germaniques, en particulier en Alsace. Dès la seconde moitié du 12ème siècle, la plupart des juifs qui apparaissent dans l’Hortus Deliciarum d’Herrade de Landsberg, portent une barbe, des papillotes et sont coiffées du chapeau pointu.

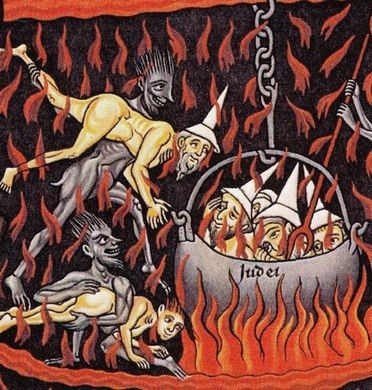

Hortus deliciarum

La première Croisade, (1095 - 1099) qui marque la fin de la cohabitation paisible des communautés chrétiennes et juives, voit apparaître la caricature du juif, qui évoluera progressivement jusqu’à l’obscène, le grossier. Les imagiers médiévaux vont faire du juif un être « différent », par les traits physiques et le costume, pour signifier son appartenance à un autre peuple, celui qui nie la vérité du Christ, qui dédaigne la nouvelle Loi et a voué son âme au diable dont il est devenu le serviteur zélé.

L’Eglise ayant interdit aux chrétiens de prêter avec intérêt, les juifs sont devenus progressivement les seuls prêteurs d’argent. Et c’est ainsi qu’est né le mythe du juif avare, cupide, spéculateur.

Sur la gargouille de Rouffach, le juif serre dans sa main gauche une bourse bien remplie, qui signifie l’usure, l’attribut essentiel des juifs. Il porte une longue robe, au drapé délicatement taillé par le sculpteur et, sur sa tête, le chapeau conique terminé par une boule. Les traits du visage ont disparu, érodés par le temps, et ne permettent pas de distinguer son expression. Sous le chapeau, une chevelure bouclée dont le diable tient fermement dans la main droite une longue mèche (une papillote ?), exerçant une traction douloureuse à laquelle le juif réagit en agrippant la pogne du diable pour s’en libérer…

La façade ouest, un livre de pierre...

La façade ouest de l’église Notre-Dame de Rouffach, avec les riches sculptures du portail, les gargouilles et chimères, et la foule d’êtres imaginaires mêlant fantastique, mythique et grotesque peuplant consoles, pinacles et gâble, se présentait comme un livre de pierre dont le décor d’images sculptées, - et peintes - devait instruire le fidèle, illettré.

Ainsi, le diable, aux pieds griffus, au corps mélangé d’homme et d’animal, aux traits hideux et repoussants, doit inspirer l’effroi. Mais que voulait signifier l’artiste dans cette scène représentant le diable monstrueux terrassant le juif usurier ? Montrer ce qui attend ceux qui, comme le juif, par leur cupidité, ont voué leur âme au diable ?

Mais cette scène, avec le visage du diable, difforme, rejeté en arrière comme s’il poussait un puissant et effroyable rugissement de victoire, pouvait-elle réellement terrifier un observateur qui, si cette gargouille avait été en place, se serait trouvé à vingt ou trente mètres au-dessus de lui ?

Mais laissons aux historiens de l’art le soin d’apporter leur réponse à ces questions et au lecteur d'en trouver d'autres dans la bibliographie proposée en fin de cet article...

© Musée Unterlinden Colmar

Gérard Michel

Notes:

Chimères ou fausses gargouilles

Une chimère est le nom utilisé en architecture pour décrire une figure fantastique, mythique ou grotesque utilisée à des fins décoratives. La chimère est souvent incorrectement nommée ou confondue avec la gargouille qui est une figure sculptée, généralement grotesque, présente dans l'art roman et surtout gothique, dont le but précis est l'évacuation des eaux de pluie des toitures.

Gargouilles

Les gargouilles sont les parties saillantes d'une gouttière destinées à rejeter les eaux de pluie à une certaine distance des murs afin de ne pas nuire aux constructions inférieures. Les architectes les sculpteurs du XIIIe siècle, lors de l’essor du style gothique s'emparent de ces pierres saillantes pour en faire un motif de décoration des édifices. Leur fonction est double, à la fois technique et décorative.

Bibiographie:

- Freddy RAPHAËL: La représentation des juifs dans l'art médiéval en Alsace Revue des sciences sociales de la France de l'Est (Université des sciences humaines de Strasbourg 1972

- Julien LOUIS: A propos de Wölflin de Rouffach Bulletin de la cathédrale de Strasbourg 2010

- Carole WENNER Images et perceptions des Juifs dans l’espace germanique Entre fantasmes et réalités (XIIIe -XVIIe siècles) », Revue d’Alsace 2018

-

Freddy RAPHAËL: Présence du juif dans la statuaire romane en Alsace (Eglise saint Léger de Guebwiller, cathédrale de Strasbourg, Eglise de Sigolsheim) docplayer.fr

-

Daniel IANCU-AGOU: Le diable et le juif : représentation médiévales iconographiques et écrites Université de Provence (Aix-Marseille I) © Presses universitaires de Provence, 1979

Crédit photos:

- Gargouille / Le diable au juif / Vers 1300 / Grès jaune / Provient de l'église <Notre-Dame de Rouffach / Don de la ville de Rouffach 1875 / Inv. SP 458

- © Musée Unterlinden Colmar

Remerciements à:

- Mme Corinne Sigrist, Assistante de conservation principale, bibliothécaire, responsable des archives

- Mme Magalie Haas, Documentaliste scientifique, responsable des collections Arts graphiques

pour leur disponibilité et leur aide précieuse

Droit d'auteur et propriété intellectuelle

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. Toute utilisation d'informations provenant du site obermundat.org doit obligatoirement mentionner la source de l'information et l'adresse Internet du site obermundat.org doit impérativement figurer dans la référence.