Illustration 1

4. Un aller simple pour la Chine.

Johann Schreck (1576-1630) était un ami de Galilée. Polymathe né à Bingen (Bade-Wurtemberg), son cursus d’études l’avait conduit à Freiburg, Paris où il a côtoyé François Viète, puis Padoue, à la rencontre de Galilée et enfin à Rome. Membre de l’Académie des Lynx, il était curieux de tout et s’intéressait aux récents développements des sciences : mathématiques, botanique, pharmacie, médecine et astronomie. En 1611, il s’engage dans la Compagnie de Jésus avant d’être sélectionné par Nicolas Trigault pour participer à la troisième mission des jésuites en Chine. Avant d’embarquer à Lisbonne en avril 1618, les missionnaires préparent soigneusement leur voyage par une tournée en Europe en quête de financement et de matériel à emporter.

C’est de cette époque que datent cette esquisse d’un portrait du missionnaire réalisée par Pierre-Paul Rubens (Anvers en 1617) et des lettres adressées à Giovanni Faber où Johann Schreck exprime à maintes reprises son désir de connaître les méthodes de prévision des éclipses solaires de ses amis Galilée et Remus Quietanus (l’astronome qui s’établira plus tard à Rouffach).

©Copyright - Materne LINDER, Futura Sciences.

3. Chasseur d’éclipses en 1615.

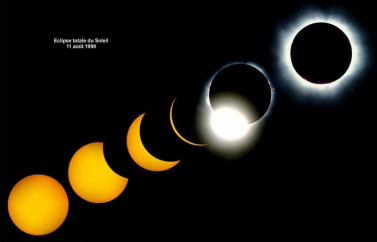

Bon nombre de lecteurs d’Obermundat se souviennent sans doute de l’éclipse de Soleil du 11 août 1999. Elle fut totale dans le Nord de l’Alsace et presque totale à Rouffach, mais là, les conditions météorologiques n’étaient pas tout à fait optimales. Certains d’entre nous avaient anticipé ces circonstances et se sont déplacés vers la Champagne où un ciel plus dégagé leur a permis d’apprécier dans tout son déroulement le spectacle de la Lune cachant petit à petit le Soleil en fin de matinée.

Parmi les astronomes, on trouve des chasseurs d’éclipses : ceux-là n’hésitent pas, lorsqu’une éclipse de Soleil est annoncée, à prendre l’avion pour se rendre sur l’étroite bande que parcourt l’ombre de la Lune portée sur la surface de la Terre. Ils y déploient alors leur matériel optique et photographique avec l’espoir de capturer quelques belles images du rendez-vous céleste.

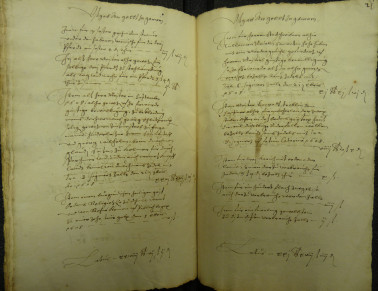

L’astronome rouffachois Johannes Remus Quietanus était un chasseur d’éclipses du XVIIe siècle. N’ayant pas les facilités de déplacement de nos contemporains, il collectionnait les comptes-rendus d’éclipses observées par d’autres astronomes de son époque et il s’évertuait aussi à prévoir les éclipses pour les années à venir. Dans son Restitutio universalis motuum caelestium de 1615, on trouve les descriptions de dix éclipses de Lune et dix éclipses de Soleil, dont certaines sont fameuses : en voici quelques morceaux choisis…

Dans plusieurs articles précédents, nous avons essayé de montrer que l’histoire se construisait aussi, et surtout, dans le secret des réserves d’archives. Et c’est le plus souvent dans de modestes documents que le chercheur découvre des paillettes, bien minuscules, certes, mais qui finiront par s’allier à d’autres pour former une pépite et un lingot. Parmi ces documents, souvent d’une lecture longue et ardue, pour un résultat parfois assez mince, figurent les livres censiers et les registres de comptes.

Depuis quelques mois, j'ai entrepris de lire et de transcrire les livres censiers et livres de comptes de la maison de l’Ordre du Saint Esprit, rares documents conservés de cette vénérable institution du Rouffach ancien aux A.M.R. L’un des derniers articles mis en ligne sur obermundat.org se référait au Heülig Geist Register de 1603, tenu par Jacob Anshelm, Schaffner des heiligen Geist Ordens und Hauses zu Ruffach, receveur et comptable de l'Ordre du saint Esprit et de sa Maison de Rouffach.

Il m’a paru intéressant d’en savoir plus sur ce personnage dont les comptes, au chapitre des dépenses en particulier, sont parfois surprenants, surtout lorsqu’on se rappelle que ce sont ceux d’une institution dont la vocation première était de recueillir les enfants abandonnés et les orphelins…

Nous remercions ici François Boegly qui nous a fourni les éléments de biographie dont il disposait sur cette famille Anshelm. Le père de Jacob était greffier épiscopal (Landschreiber) et une pierre tombale à son nom est conservée dans l’église des Récollets de Rouffach.

Jacob sera receveur de l’hospice du saint Esprit et receveur du Klingertaler Hof, la cour domaniale de l’abbaye de Klingental, rue Pairis. Il a également été Meister (Maître) d’une importante confrérie de dévotion, la Reit Bruderschaft. Il est l’oncle de Maria Schlitzweck, épouse du Docteur Johann Remus Quiétanus, astronome et médecin de l’archiduc Léopold d’Autriche. Maria Schlitzweck a également une pierre tombale à son nom conservée aux Récollets.

Les sœurs de Jacob ont toutes épousé des notables : Elisabeth est l’épouse du Burgermeister de Rouffach et en secondes noces du receveur épiscopal de Rouffach, Anne est l’épouse de Tillmann Nevel, greffier de la ville de Rouffach et Catherine est l’épouse de Georges Guillaume Schlitzweck, greffier de la ville d’Ensisheim.

Jacques Anshelm épousera Madeleine Cuentz, qui sera condamnée pour sorcellerie et exécutée sur le bûcher en 1613. Les deux sœurs de Madeleine, Odile, épouse de Melchior Knechtlin, conseiller au Magistrat puis Burgermeister à Rouffach, ainsi que Anna, épouse de Jean Köbler de Wasselone seront, elles également, brûlées vives pour sorcellerie.

Comment et pour quelles raisons trois membres d’une famille de la grande bourgeoisie dirigeante de Rouffach ont-elles pu être compromises dans une affaire de sorcellerie, emprisonnées, torturées, condamnées et exécutées sur un bûcher ?

Je propose au lecteur une transcription et une traduction des pages mentionnant les dépenses de l’année 1608 / 1609, enregistrées dans le livre de comptes de l’ordre du saint Esprit (A / GG 58) . Certains items ne manqueront pas de surprendre... Nous y reviendrons…

La procession depuis le camp de la tribu à la promenade sous le château, jusqu'à l'église Notre-Dame

Rouffach 1948, les funérailles de Jeannette, une jeune gitane.

Dans l'école de mon enfance à Bantzenheim, j'ai le souvenir du passage, une ou deux fois par an, de garçons dont la famille, des gens du voyage, séjournait au village pour quelques jours, et qui venaient sur les bancs de l'école pour la durée de leur séjour. Nous les appelions alors des "tziginer", et en français des "bohémiens". Nous n'avions que peu de contacts avec eux, ils restaient entre eux et, dans la cour de récréation, nous les observions de loin. Souvent plus âgés que nous, ces garçons nous fascinaient. C'étaient des enfants, mais des enfants sans âge, au parler rugueux qu'on ne comprenait pas toujours, aux manières mal dégrossies, souvent bagarreurs et qui se permettaient de "répondre" au maître... Leur maison était sur roues, tractée par une paire de chevaux; d'où venaient-ils, où allaient-ils? Toujours en voyage, ils n'étaient pas, comme nous, tenus d'aller à l'école tous les jours. Leur monde n'était pas tout à fait le nôtre et était entouré d'un halo d'aventures et de mystères teinté d'exotisme. Et ceux qui les avaient précédés au village y avaient laissé une réputation qui alimentait nos peurs, soigneusement entretenue par les récits des ainés.

Très récemment, Paul Freyeisen, de trois ans mon ainé, m'a communiqué un document qui a fait ressurgir ces souvenirs d'enfance. Il s'agit d'un article publié en 1948 ou 49 dans un hebdomadaire bilingue qui était dans toutes les familles de l'époque et que l'on appelait s'Schwitzer Hefftla. S'agit-il du magazine Das Blatt für Alle édité à Zofingen par la maison Ringier entre 1938 et 1973 ou du Schweitzer Illustrierte, également de la maison Ringier Axel Springer, créé en 1911? Un lecteur saura-t-il me renseigner?

L'article, illustré de cinq photos, s'intitule: Les funérailles d'une jeune gitane à Rouffach. L'événement a semble-t-il marqué profondément les esprits à Rouffach, suffisamment pour que la rédaction du Schwitzer Hefftla lui consacre une page entière. Même si l'événement n'entre pas dans "la ligne éditoriale" habituelle d'obermundat.org (quoique?), touché par cette histoire, j'ai choisi de le livrer, in extenso et sans aucun commentaire, aux lecteurs.

Il éveillera sans doute des souvenirs chez les plus anciens d'entre eux, qui reconnaîtront sur la photo le curé Kopf et les quatre servants de messe, parmi lesquels Paul et Remi. Qui sont les deux autres, et qui sont ces hommes en noir et chapeau melon qui encadrent le curé?

2. L’estimation des longitudes au XVIIe siècle.

Dans son Restitutio universalis motuum caelestis, Remus Quietanus présente un tableau des coordonnées géographiques de diverses villes d’Europe ou au-delà qui sont liées à ses activités astronomiques, soit parce qu’il y a résidé, soit parce qu’il dispose de comptes-rendus d’observations notoires qui y ont été faites. La confrontation de ces chiffres avec les valeurs actuelles fournies par le GPS nous permettra de revenir sur l’histoire de la difficile détermination des longitudes. Nous évoquerons aussi quelques questions relatives à la cartographie qui nous ramèneront à l’énigme de la carte géographique du cadran solaire des Récollets de Rouffach.

Recherche

Mots-clefs

- Johannes Remus Quietanus 24

- sorcellerie 23

- Quietanus 16

- Jean-Michel VOGELGSANG 13

- église Notre-Dame 12

- Thiebaut WALTER 11

- Materne BERLER 11

- Orgue 10

- Liber Vitae 9

- Jean Simon MULLER 9

Newsletter

L'auteur

Gérard MICHEL

Ancien professeur de Lettres et passionné de paléographie, je partage sur ce blog le fruit de plus de 20 ans de travail autour de documents d'archives.

Aller plus loin

Cette page contient des liens vers des outils et sites partenaires autour de la paléographie, l'histoire et l'Alsace.

© 2024 Obermundat